淮安 | 酒香越千年,古今盡開“淮”

執筆 | 尼 奧

編輯 | 古利特

小雪已過,寒意愈濃。

每年這個時刻,江蘇淮安紅楓葉正灼灼其華,一抹抹熾烈如火的紅色點綴著這座城市的妝容,恰似那夜泊秦淮近酒傢的窈窕淑女。

然而,淮安“楓”光的外表下,隱藏著一顆柔情似水、炙熱如火的內心,而酒正是賦予這座古城生生不息的精神靈魂。

江淮平原上的釀酒明珠

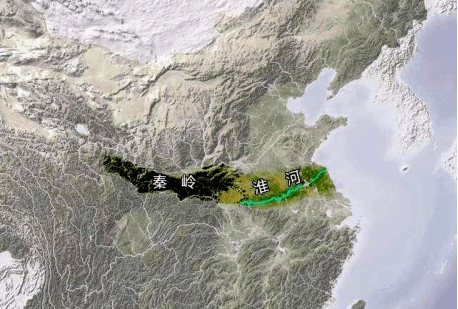

沿著中國地理分界線“秦嶺-淮河”可見,淮安地處江蘇省北部中心地域的淮河下遊,坐落於古淮河與京杭大運河交匯點,在河流沖刷作用下,形成地勢平坦的平原,全市平原面積占總面積的69.39%,也就是人們常說的江淮平原。

同時,淮安市地處中國暖溫帶和亞熱帶的分界線上,兼有南北氣候特征,在季風的作用下呈現四季分明、冬冷夏熱、雨熱同季、光照充足的氣候特征。除瞭夏季出現集中降水天氣外,每年春夏之交梅子成熟季節多“梅雨”,全年雨水充沛。

地勢與氣候為淮安的釀酒發展提供優異的先天自然條件,而水更是不得不說的秘密。

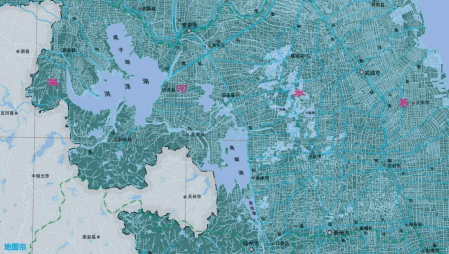

地處淮河流域中下遊,境內河湖眾多,水網密佈,京杭運河、淮沭河、蘇北灌溉總渠、淮河入江水道、六塘河、鹽河、淮河幹流等9條河流縱橫貫穿。但淮安的水資源不止於此,全國五大淡水湖之一的洪澤湖位於其中,1597平方公裡的水面面積滋潤著一方水土。

水,為淮安白酒釀提供“血液”。

如高溝酒釀酒所用的“天泉”水,就來自2500公裡以外的西藏與雲貴高原,印度季風帶來的降水通過斷裂帶,一路向東來到淮海水系,滲入到深循環導水通道中,成為稀缺的天然好水。

同時,在黃淮、江淮沖積平原之上,淮安富有水稻土類、潮土類、砂礓黑土類、黃棕壤土類等有機含量土壤,富含鍺、鋅、鍶等微量元素,也為釀造美酒提供瞭先天優勢。

淮酒飄香越古今

淮安的天然稟賦註定與美酒結下不解之緣。

追溯至舊石器時期,生活在洪澤湖畔下草灣的猿人,將采集的野果堆積在洞穴中,不曾想到竟自然釀造出誘人的醇香;歷經滄海桑田,在中國百科全書中便多瞭“醉猿化石”的知識點。到瞭距今6000多年的新石器時代,淮安青蓮崗文化遺址中發現瞭疑似酒器的紅砂陶杯,也從側面印證瞭古淮安人擁有釀酒工藝的基因。

春秋戰國時期,相傳齊國良相管仲、鮑叔牙年輕時便在淮水之濱的古泗州販賣酒水,並留下“管鮑分金、義利兼顧”的佳話。

唐朝年間,貿易往來頻繁,淮安因地處淮河入海口而興盛,並帶動此地餐飲酒肆的繁榮,就連詩仙李白也在《淮陰書懷寄王宋城》中寫道:“螟投淮陰宿,欣得漂母迎。鬥酒烹黃雞,一餐感素誠。”晚唐詩人溫庭筠則留下瞭“酒酣夜別淮陰市,月照高樓一曲歌”的千古吟唱。

北宋時期,淮安生產的酒被稱為“楚醅”,一度成為皇傢貢品,在梅堯臣的《和正仲再和罷飲》中留下:“吳味期君強飲開,楚醅因我破愁來。”

至明清時期,更是出現“清淮八十裡、臨流半酒傢”的繁華熱鬧之景,當時淮安生產釀造的綠豆酒、苦蒿酒、珍珠酒成為佳釀。

談及淮安酒文化歷史,竹林七賢中的劉伶是繞不過去的人物。“品酒第一人”的劉伶一生嗜酒如命,晚年間聽聞淮安美酒出名,便來自暢飲。後人為瞭紀念他而建劉伶臺,當地百姓也將“潤泉湧”更名為“劉伶醉”。

自然的基礎與歷史的演變,造就淮安人好飲酒、更善釀酒的文化氛圍。據《漣水縣志》記載,明萬歷年間,淮安漣水高溝鎮有釀酒槽坊數十傢,使用特制的窖池進行固態發酵,釀酒技術薪火相傳。

漣水,百億美酒產區

2019年,中國酒業協會頒佈當年的“世界美酒特色產區”榜單,淮安漣水縣榜上有名,摘得“世界美酒特色產區”的榮譽。

1944年,漣水縣用500元黨費興辦酒廠,經過70餘年的風雨兼程,已發展成為如今的白酒品牌今世緣。目前,今世緣距跨入百億陣營僅一步之遙,這將為漣水美酒產區帶來新的面貌與想象空間。

美酒產區“各美其美,美美與共”。在今世緣的引領之下,擁有自然資源優勢的淮安,勢必會向蘇酒高質量發展交出一份“漣水答案”。

-- The End --