如果古代也有網紅景點,那古人都去哪打卡?城市名片都是這樣來的?

如果你遊覽一個陌生的城市,是不是會先打開app“搜尋”一番?時光穿越,我們今天去的景點也許是古人的“打卡聖地”,比如,始於宋朝的瀟湘八景、西湖十景等,幾乎每一個傳統城市的史志中,都以“詩配畫”的方式提煉和記載瞭最為經典的城市場景。

是什麼造就瞭這些空間千古傳承的魅力?由蕾奧規劃一一道來。

中國是詩畫的國度,歐陽修詞中,“清明上巳西湖好,滿目繁華,爭道誰傢”就是打卡西湖的記錄。

文人對於城市經典場景的反復創作,是以詩畫作為傳播交流的媒介,並作為藍本賦形於城市營造之上。詩畫美學下的城市營造,賦予瞭空間“生命力”。宋代的“西湖十景”,直至今日依然是杭州最具代表性的“城市名片”。

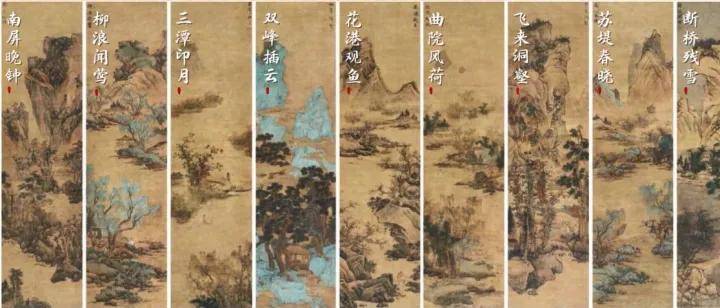

“西湖十景”為什麼如此經典?

十景中,每一景都包含多元的要素體驗。

從季節要素看,以“蘇堤春曉”為例,堤是空間,春是季節,描繪瞭春季早晨晴朗時,一堤六橋湖光山色的意境。“曲院風荷”、“平湖秋月”、“斷橋殘雪”,則分別對應夏、秋、冬三季。

從時間要素看,“雷峰夕照”、“南屏晚鐘”的刻度精確到瞭時辰,看夕照的雷峰塔,聽傍晚的南屏鐘。

從微觀尺度看,“花港觀魚”,“柳浪聞鶯” 在園林的微小空間裡,有花香、有鳥鳴、有魚躍、視聽味具融。

從廣域尺度看,“三潭印月”、“雙峰插雲”是跨越虛實的宏大場景。一個看水中月,一個望雲中峰,在天地之間觀照見自我。

杭州·西湖

“西湖十景”所代表的“詩畫營城”,不僅是空間,更是時空的設計。將四時、晨昏、天氣的變化與空間緊密結合在一起,實體意象在時空中經營佈局,共同營造瞭詩畫般的意境。

“詩畫營城”又遵從中國人的審美心理,從單一視覺維度跨越到五感的設計,將視、聽、味、觸、感融合,鳥鳴、鐘鳴、微風、雨霧都被創造性融入設計中,形成全息的空間感知體驗。

東莞·三江六岸

鮮為人知的是,中國傳統美學下的“詩畫營城”,在設計對象、尺度、維度上都有一套審美體系,差別於西方。

古代營城包含文人與匠人兩個系統。現代城市規劃理論註重工程與功能,類似於“匠人系統”,缺少瞭“文人系統”向空間賦予詩畫意境的美學。

城市更快、更大瞭,但是美迷失瞭。城市更多、更像瞭,但是特色消失瞭。

當今城市建設中,應關註文化軟實力和精神內核,回歸和發現城市本來的特色。才能在新一輪城市競爭中脫穎而出。

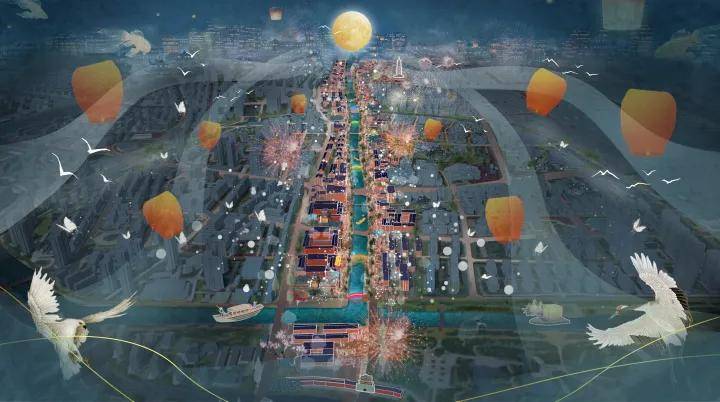

嘉興·海鹽古城

城市運營離不開城市特色的營銷與城市空間的營造,兩者相輔相成,互為表裡。

而“詩畫營城”是一種時空美學下可感知的圖景,一方面塑造特色空間的美,為城市營造提供空間性;另一方面塑造文化屬性的美,為城市營銷提供傳播性。並不需要非常巨大的投資,關鍵在於發現城市最根源的美,聚焦最精華的城市場景進行營造,以文化為內核、新技術為載體去營銷,致敬經典,回歸傳承,全周期文旅項目——為當代城市運營提出新的解決路徑。