“我”的零食故事 “我們”的零食故事

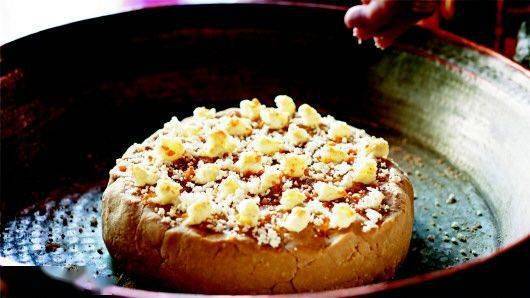

瑪森糕

“我”的零食故事

“我們”的零食故事

以零食為入口 追尋一種共同的時代經歷

《零食裡的中國:我的零食故事》(以下簡稱《零食裡的中國》)是社會學傢王金玲的一部零食生活經驗史。這不是一部簡單的零食辭典,而是以零食為入口,帶領讀者進入一個傢庭、一個社會,去追尋一種共同的時代經歷。

艾團、巴旦木、爆玉米花、豆腐幹、彩虹糖……每一種零食在生活裡的出現和消失,都是時代的一部分,關乎個體經驗和集體記憶。

初食巴旦木如同冒險

零食是一種日常的存在,但也正因為如此,鮮少有人會刻意留心它的變化。實際上,近幾年來,零食以一種快速兇猛的姿態進行更新,大量的新名字、新形態通過網絡湧入當下的生活,刷新著人們的零食記憶。對於零食,人們已經習慣瞭如此頻繁地“推陳出新”,習慣瞭它們如何擁擠著搶占味蕾。但是,在40年前,面對生活裡出現的“新鮮”零食,人們好奇且謹慎。

《零食裡的中國》中,作者王金玲講述瞭自己在20世紀80年代末第一次吃巴旦木時的情景。王金玲寫道,丈夫去新疆開會,帶回傢一袋巴旦木。一直生活在浙江的王金玲不知道這是什麼,也不知道該怎麼吃,丈夫也不知道。於是找出《辭海》,但是查找無果,問瞭幾位同事,也都說不知道。“而這東西如核桃、杏核般,似某種果子的內核,又如此堅硬(那時的巴旦木外殼十分堅硬),想必是敲開外殼吃裡面的果仁的。於是,找來榔頭,敲開外殼,取出內仁,先大人試吃三顆,半小時後無異狀,兒子(當時五六歲)再試吃三顆,半小時後無異狀,便正式開吃。但也‘慎’字當先,每次每人不超過十顆。”在王金玲的回憶裡,巴旦木松脆清香,跟他們之前吃過的杏仁、核桃等完全是不一樣的口感。但是一斤巴旦木,也就幾十顆,很快就吃完瞭,直到幾年後他們才在杭州的商場中買到。

“這初識巴旦木的神秘感與初食巴旦木如同冒險的過程印記在我的腦海中,直到今天,吃到巴旦木時,我仍會想到此事。在給上幼兒園的孫子們剝巴旦木(現在的巴旦木外殼松脆軟,可直接用手剝開)時,也會跟他們聊聊此事。在獨樂樂和眾樂樂中,巴旦木就這樣成為社會變化的一個物質註解。”王金玲在《零食裡的中國》中寫道。

即便是熟悉的零食,也會在社會變化中於新的場景出現新的味道,比如爆玉米花。《零食裡的中國》介紹,在杭州,玉米作為外來糧食被視為傳統五谷之外的“六谷”,因此爆玉米花也被杭州人稱為“六谷胖”。在王金玲的記憶裡,20世紀50年代至70年代,爆玉米花的人走街串巷,孩子放進小口袋裡便是珍稀之物,小夥伴們分享時都是數著一顆一顆地分。

到瞭20世紀80年代,爆玉米花在生活中漸漸消失。但是突然某天,它又出現瞭。“一種飄奶香、帶有甜味的‘六谷胖’,以‘哈立克’的洋名(當時,我們被告知,這是‘六谷胖’的英文名的音譯),華麗麗地在電影院的門廳中出現,隨著美國文化(物質文化和精神文化)的標志性產品——‘三片’(英特爾芯片、電影大片、樂事薯片)中的美國大片不斷在中國電影院銀幕上上映,哈立克也占據瞭中國電影院的門廳的一角,改寫瞭中國原有的電影零食史,開創瞭中國電影零食史的新篇章。”

從此不愛魚片幹

《零食裡的中國》並不是一部簡單的零食辭典,作者王金玲在寫這些零食時,往往關聯著個人經歷、傢庭記憶和社會變化。一些看似尋常的零食,其實承載著濃鬱的親情。特別是在物資匱乏的年代,有些原本不應該成為零食的食物被當作瞭零食,原本應該是零食的食物卻被當作瞭正餐。在王金玲的傢庭中,每個成年人都用他們的方式寬容地對待著孩子和老人,這些愛意有時候就濃縮在那些小小的零食上。

比如醬瓜,在很多人當下的生活認知裡,這其實是一種佐餐的咸菜。但在王金玲的傢庭生活裡,它也是零食的一種。王金玲寫道,傢裡買來醬瓜之後,還會進行二次加工,放入白糖再醃制半個月後食用,因此那些醬瓜多瞭白糖的清甜香。“其味在咸鮮中增添瞭清甜味,成瞭咸咸的鮮甜和甜甜的咸鮮,後味長長。所以,小時候,當傢中無零食時,尤其是感冒發燒病愈、口中寡淡無味時,我總會不時從碗櫥中拿出醬瓜瓶,倒出幾顆,當零食吃。父母見瞭,也不會責怪我,總是善意地笑我一番:‘又嘴饞瞭吧?’”

面團裹以芝麻炸成的開口笑同樣如此,它在餐桌上的出現體現瞭傢庭的地域結構組成。開口笑有大、小之分,其中大者如嬰兒的拳頭,小者比小時候玩的玻璃彈子略大,其中大開口笑一般被當作早餐點心。王金玲的父親是山東人,母親是江蘇人,他們一傢長期在杭州居住,因此早餐的餐桌上常有山東人愛吃的白粥和江蘇人愛吃的菜粥,必備點心則是父親做的饅頭、烙餅,母親做的雞蛋軟餅,有時候也會買來大開口笑,或者小開口笑,特別是後者,那是王金玲小時候最喜歡的零食之一。

魚片幹中則包含著一個傢庭裡親人之間深深的愛意。在王金玲傢裡,魚片幹一度是她和丈夫常吃的零食,以及菜肴替代品。20世紀90年代,王金玲和丈夫都有瞭出國考察、參會、講學和培訓的機會,每次他們都會節省補貼費用,用來給親朋好友買些國外特色的小禮物。有一次,丈夫出國參加業務培訓,餐費等補貼發給個人自理。丈夫帶瞭整整半箱子魚片幹出國,以此省下菜肴開支,回傢時則帶回來半箱子伴手禮。“送給那時與我們住在一起的我母親的,是價格為十幾美元的鍍金耳環和胸針。在很長一段時間裡,我母親常常佩戴著,向別人炫耀:這是我女婿從美國帶回來給我的。此外,還有送給我婆婆(我公公已去世)的一盒西洋參片。隻是,我丈夫因在這二十多天裡,天天以魚片當菜肴,吃到最後,甚至不願聞魚片幹的味道,從此不再吃魚片幹。直到今天,聞到魚片幹的味道,他仍會遠遠避開。”

中國人的故事

《零食裡的中國》一共提及120餘種零食,包括艾餃、薄荷糕、彩虹糖、豆腐幹等。在作者王金玲的生活裡,這些零食最有故事,或者本身已經成瞭故事。

“就學術使命而言,我應該寫一部從零食角度分析、研究中國社會的學術性專著,但因種種原因,力不從心,終於隻能寫成更具基礎性研究資料的本書。《零食裡的中國》也就增添瞭一個副標題——我的零食故事。”王金玲在《後記》中解釋。

王金玲認為,零食原本是一種物質存在,但是卻可以與人、事等建立關聯,而當零食由此被賦予某種意義時,這一物質存在也實現瞭人文化,有瞭故事,也有瞭講故事的人。《零食裡的中國》某種意義上便是王金玲的零食故事,是她生活史的組成部分。

“對我喜食零食的愛好和選擇零食的偏好具有重要影響的因素,在兒少時期,以生活環境,如幼兒園、學校,尤其是傢庭為主。在中國,傢庭一直是孩子成長的第一構建力,而傢庭生活環境、生活質量及個體在傢庭中的生存與發展狀況,也從一個側面反映瞭整個社會的現狀與變遷。”王金玲寫道。

因此,《零食裡的中國》雖然是從個體的零食經驗出發,卻與一個傢庭、一個社會有著密不可分的時代關聯。更重要的是,這種關聯是不孤獨的,而是帶有強烈的集體共鳴。任何一個與王金玲有著時間交集的中國讀者,都能在《零食裡的中國》中找到相似的生活經歷。

這正是這本書的公共性所在。雖然書中的故事來自私人的、個人的經歷,但是卻具有公共性和社會性的意涵,蘊含和體現瞭公共性和社會性的價值。值得註意的是,作為一名“零食愛好者”,王金玲對零食的喜愛並未停留在過往,而是與時俱進。

王金玲在《前言》中解釋,這幾年來,她的零食更偏向時尚化和年輕化,乃至兒童化。“兒子和媳婦經常會送來一些年輕人喜愛的、相信我也會喜歡或我確實也喜愛的網紅零食,如辣條、蛋黃芥末夏威夷果、榴蓮千層奶油蛋糕……十歲的大孫子在超市購買自己吃的零食時,會算上我的一份,最近給我送的是烤雞翅;八歲的二孫子會不時與我交流吃零食的心得,並與我分享他喜歡的零食,如甜甜圈、空氣炸雞塊或薯條。因此,我的零食故事就不僅僅是有關零食的故事,在更深廣的背景下,也是有關中國社會和中國人的故事。”

王金玲認為,這是“我”的零食故事,也是“我們”的零食故事,關於它的講述在某種程度上也上升為一種宏大敘事,即中國故事。

據《濟南時報》《長江日報》