挤!五一女孩准备去旅游,被妈妈拦住:对不起,这个时候我谁也不出头

文字|奶奶的稀饭

最近,米粒的妈妈看到了这样的新闻。

女学生小姜向网友求助:“我家境一般,怎么才能说服妈妈让我去旅游?”

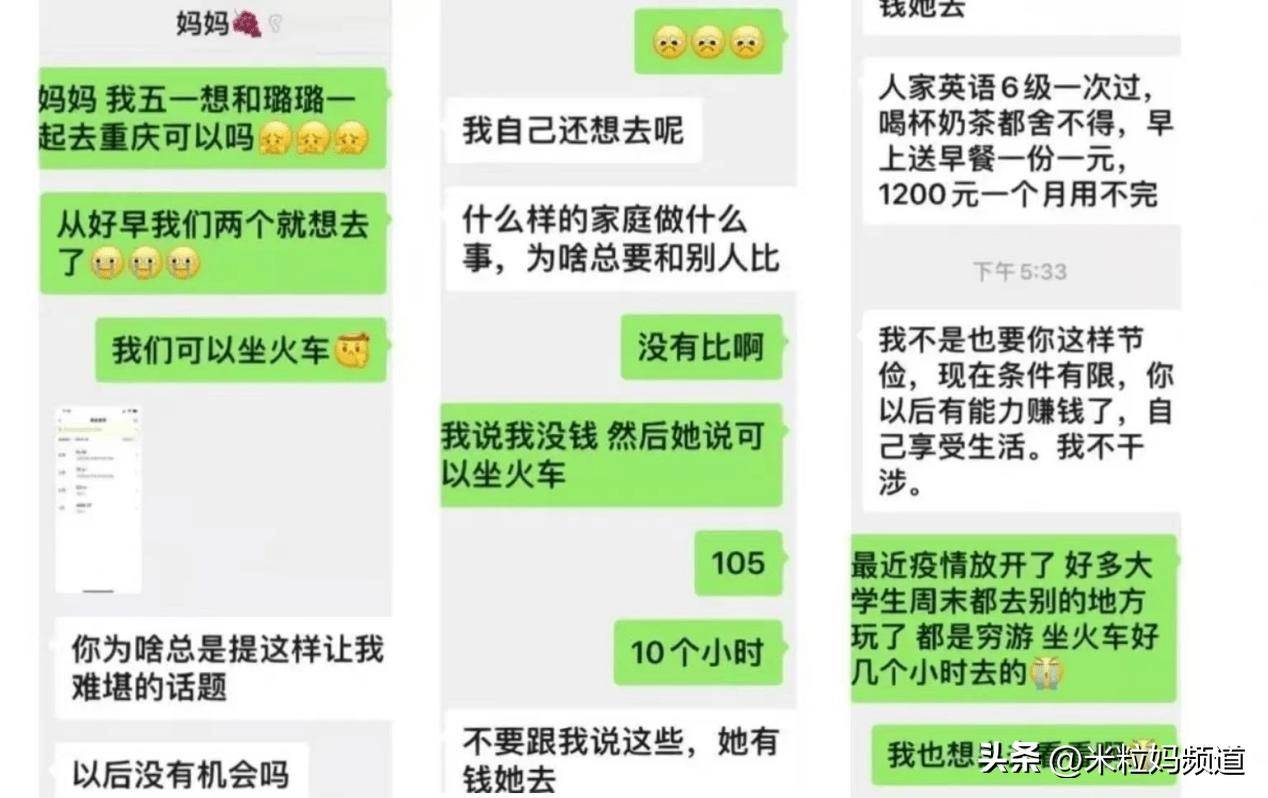

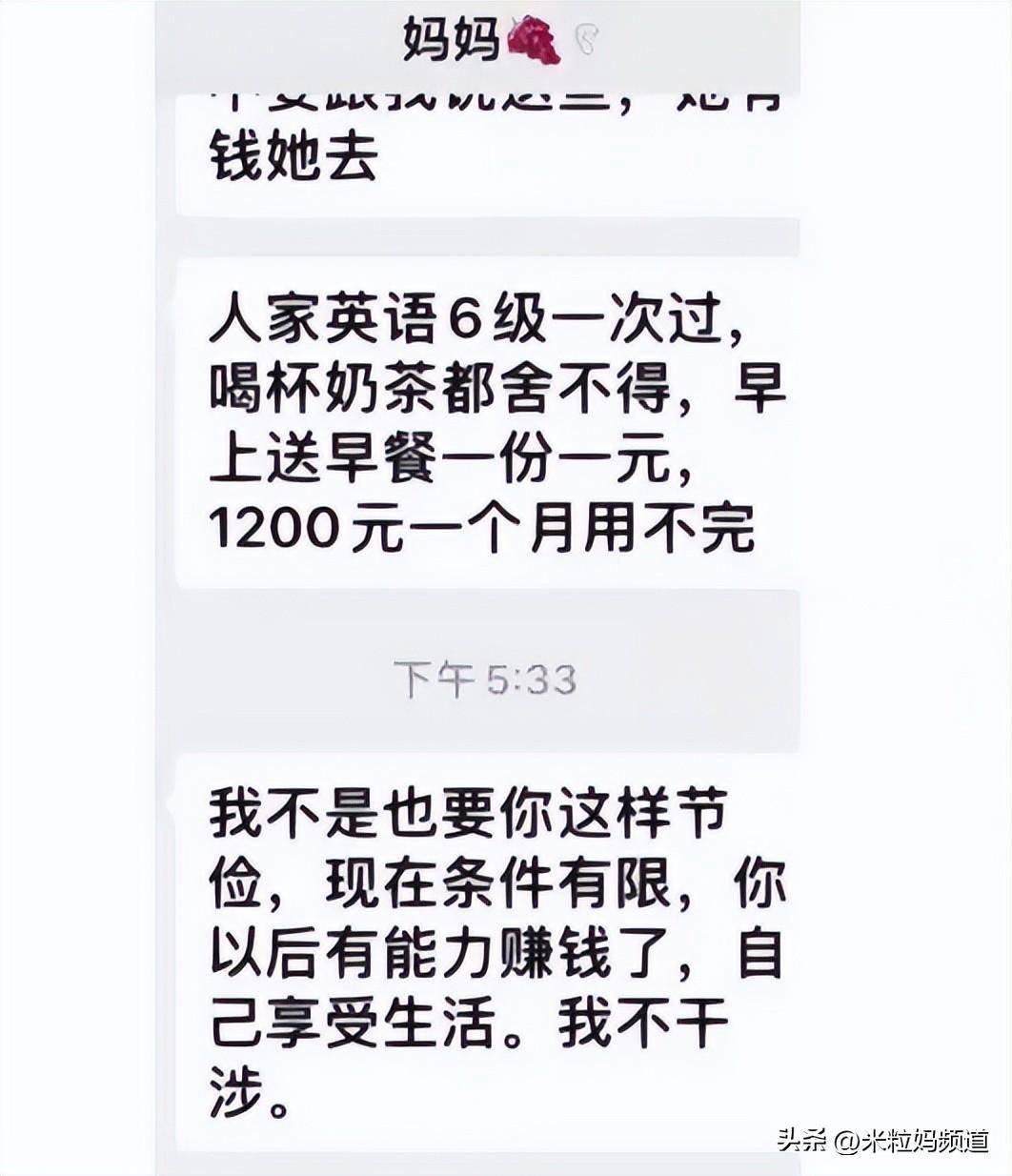

帖子附上了她和妈妈的谈话笔记,一段简短的对话让米粒妈妈百感交集。

两人的谈话中,小姜一边责备一边勾引,不断解释,而他的妈妈则一贯严厉,不肯罢休。和女儿。

对于小姜来说,他计划已久的旅行,和室友商量好的计划,都因为妈妈的干涉而泡汤了,他感到很失落;

在我妈看来,上了大学的孩子只有快乐,花钱大手大脚,根本不理解冷静的父母。

表面上,母女俩因为旅游要不要旅游意见不合而吵架。

可米粒妈妈想了想却发现,这件事只是一个导火索,两人之间的矛盾或许早就烟消云散了。

旅游业并不新鲜

我们先想想孩子们的想法。

其实,大学生想去旅游是很普遍也很自然的事情。

在通过浸入式考试完成高中三年,进入更自由、更具包容性的大学环境后,许多孩子对更大的世界已经迫不及待了。

而无论从时间还是地点的角度来看,大学都是校园与社会融合的过渡平台。

在这里,学生们有很多探索和实验的机会,旅游自然成为他们拓展视野的新途径。

米莉的妈妈总是鼓励带孩子们出去散步。只要情况允许,我几乎每个假期都会带米粒出去玩。

但当然前提是“有条件的允许”,这也是小姜和妈妈吵架的起点。

是的,小姜的家庭情况一般,父母为他支付基础教育的费用并不容易。纵然想让她出来玩,他也无能为力。

看到这里,不少网友纷纷指责小姜是“白眼狼”、“自私”、“鬼”,强行给他冠以“极品自私”的称号。

但小姜真的像他说的那么远吗?

其实没有。

从他和母亲的谈话内容来看,他对这次旅行期待已久,只是碍于家境所限,一直不敢奢望。

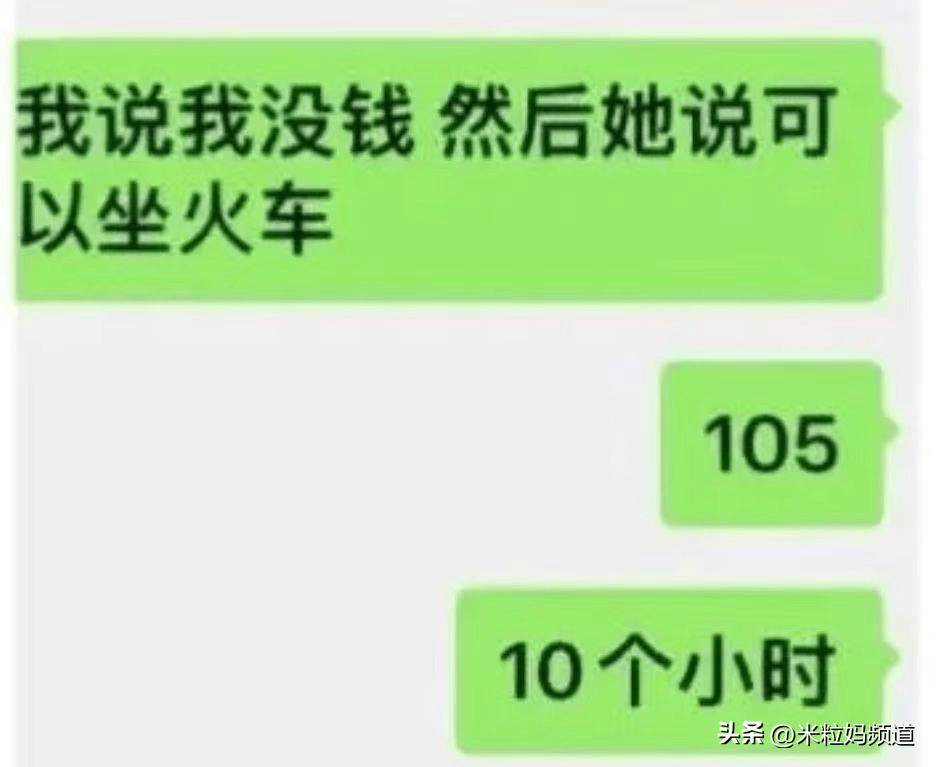

这一次,他鼓起勇气向母亲提出了要求。他还考虑到家庭的经济压力,他事先和朋友商量过:没钱,只能穷游。

而为了节省交通费,他和朋友约定坐火车10个小时,只要105元。

这足以说明,小姜并不是大家口中的那个没心没肺的傻孩子。然而,作为一名学生,他解决问题的方式相当幼稚。

或许是因为从小就是按部就班的生活,小姜对父母还是很依赖的,无论是生活习惯还是经济上的支持。

他只想着不想再给家里添麻烦,却没想到自己可以主动去解决问题,努力过上自己想要的生活。

同样的情况下,人们做出的选择是截然不同的。

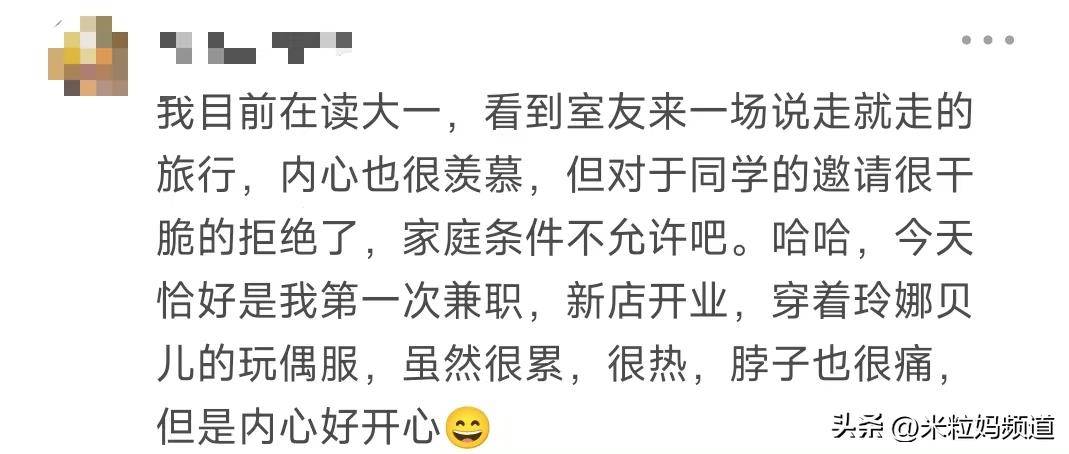

某网友评论说,他今年才学生,很羡慕室友去旅游,但他知道自己的家庭情况不允许,所以干脆拒绝,选择打工赚钱。大热天穿人偶装,又闷又无聊。很累,但是很满足。

看到这条评论,米粒妈妈眼睛都肿了。上大学时,洗碗、包三明治、摊煎蛋卷,当过“管家阿姨”。

那时候我在学校食堂洗碗。要知道,食堂的菜品比外面的餐厅还要多。我在后厨房的流水线上变得沉默。

戴到腋窝的长手套,拖地的长围裙(米粒的妈妈其实是霍比特人,在高大上的外国,手套围裙真的不是我的size)

洗碗机生意的第一天,很难接受。

肮脏的后厨房里,无数的脏盘子疯狂地朝我跑来。刚洗完一些,又一大堆新的脏盘子砸到我手上。破盘子立刻划破了我的手套,鲜血立刻染红了游泳池,我停了一下,食堂主管立刻喊道:怎么了?你怎么这么慢!

眼泪立刻从我的眼里流了出来。

然而,紧张的节奏立刻让我忘了自己错了。我在后厨渐渐有了“小快手”的名声。一年半后,当我辞去组装洗碗机的工作时,主管表示特别遗憾和自责。

除了洗碗,我还做过各种各样的事情,比如做三明治、摊煎蛋卷、做热狗、盛饭。大学3年,米粒的妈妈打了14份工,挣了20万元。妹子戳→♂。

有时候,生活真的就像一场扑克牌游戏。有人用好牌打烂牌,也有人用烂牌反击。

对于小姜来说,与其被动地依赖自己贫穷的家庭,不如主动去改变自己的生活。

毕竟,只有自己才能决定自己的命运。

贫穷不是原罪

说完孩子,再来说说妈妈。

坦白说,米粒妈妈第一次看到妈妈如此激烈的反应,并没有意识到她有点“不自然”。

但回过头来看,真是令人心碎。

面对女儿的恳切要求,他的第一反应是:“你为什么老是说这种话让我难堪?”

这种“耻辱”的背后,是生命脊梁的弯曲。看着被扔掉的消费单,米粒的妈妈几乎可以想象到自己是多么的细心节俭,辛辛苦苦维持着一个大家庭的生活。

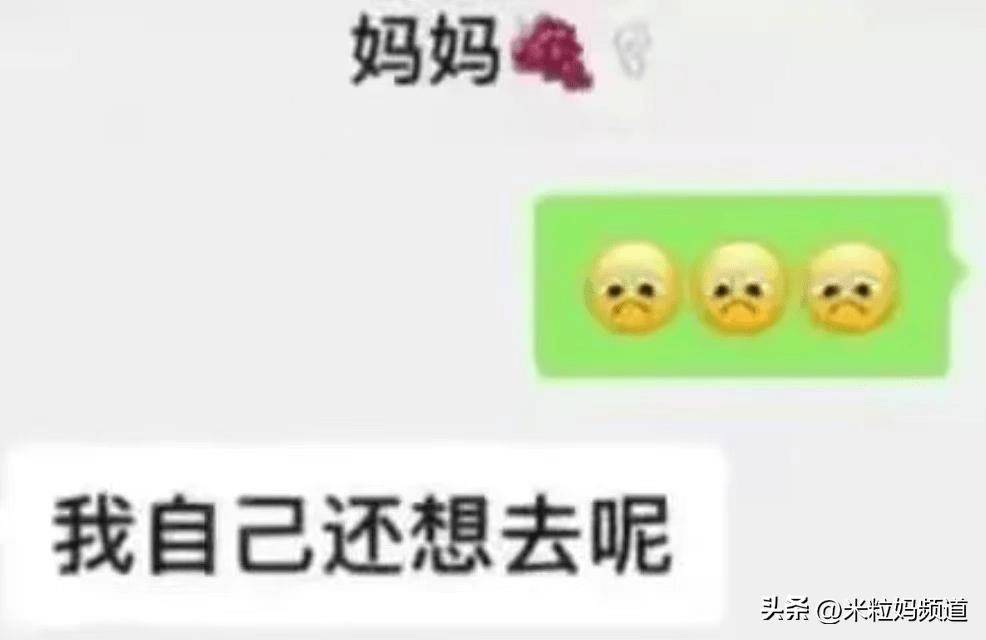

紧接着一句“我还想去”,再次刺痛了米粒妈妈的心。

贫穷就像一个低矮的屋顶,挡住了人们对天空的视线,让人只能在生活的阴影中徘徊。

妈妈们不希望自己的女儿自由奔跑吗?

多年为钱发愁,他已经失去了答应女儿的信心。

这就是贫穷最可怕的地方。它会在不知不觉中困住人的手脚,限制人的思想。

母亲的谈话中,很多话都出自贫穷的“后遗症”。

女儿提出旅行的想法后,妈妈的第一反应就是女儿比较。

紧接着,他又说出“这家人在干什么”、“他们有钱放人”等过激言论。

而他之所以这么想,是因为他自己的恐惧。

他不怕被人比,就怕落得“无可比拟”的下场。

而接下来让不少网友觉得“荒唐”的一段话,也是这种心理的延伸。

他列举了“别人家的孩子”的优点:

人们一次通过六年级

我受不了一杯奶茶

1元早餐,1200元一个月用不完

以此来责备女儿:你看,你不能像别人那样做。

她一边担心女儿拿自己跟别人比,一边不自觉地拿女儿跟别人比。

这种“相互伤害”的背后,是一种由来已久的心理失衡。

太多的攀比只会增加孩子的自卑感。

我以前在某些线程中看到过匿名故事。女孩是工薪家庭的独生女,家境一般,但还没有到甩不掉的地步。

但他是由父母在贫困中抚养长大的。他在幼儿园从未有过洋娃娃,在小学从未有过书包。

他还记得,上大学的时候,他在饭桌上多吃了两块炸鸡翅后,妈妈讽刺地说:“你小时候要是这么吃,我们家就养不起了。”你。”

所以,即使现在家里的情况好些了,他们仍然过着钢索。他不敢报自己喜欢的专业,可是高考学费更贵。他想出门从来不敢打车。错误。

其实,贫穷并不可怕。可怕的是贫穷带来的怯懦和自卑感,是伴随生活而来的痛苦。

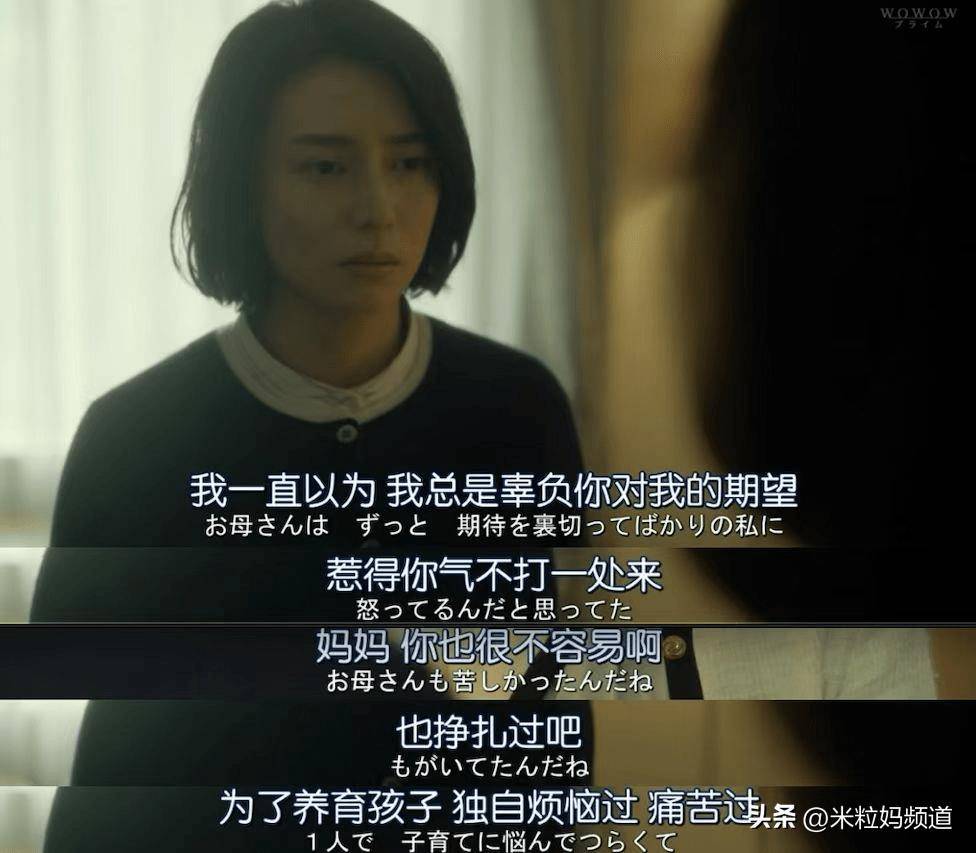

退一步,悟性长寿

回到小姜母女身上。

出行是一件小事,足以体现家庭教育关系的脆弱。

但归根结底,这件事无法解决,只是需要换一种方式处理。

首先,妈妈们必须转变对贫困的态度。

国外著名心理治疗师SusanForward曾说过:“喊穷”的父母就像沉默的“暴君”——他们不喊不叫,不摆姿势,但他们的行为却能伤人、迷惑、激怒。

面对并不富裕的家庭,父母应该不卑不亢地告诉孩子真相,而不是因为穷而哭泣,给孩子制造自卑感和无形的压力。

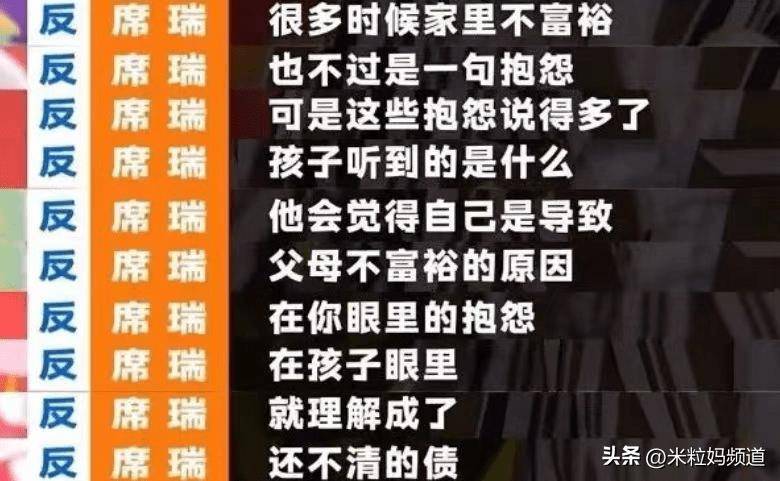

《奇葩说》有一个争论的话题:我应该告诉我的孩子我家不富裕吗?

傅首尔的意见是:即使父母没有说自己不富有的意思,孩子也能感觉到,所以没必要隐瞒。

主要的问题不是告诉孩子们什么,而是如何去主张,以什么样的态度去面对贫困。

他直言不讳地告诉儿子:“我们家的情况还不错,可以给你,但你想要什么就得去争取。”

前半句是让孩子面对现实,但更关键的是要教会孩子积极进取,主动出击。

经过福妈的教育,多乐的儿子不仅不再拿自己和其他同学比较,还学会了存钱存钱。

一个小小的行为,就说明了认知的改变,孩子已经意识到生活由我做主,一切由他做主。

人不可能永远停留在同一个地方,贫穷也不是常态。

奚锐分几个方面分享了自己的故事。

他小时候,家里很穷。刚来武汉求学时,班上有一个主题活动让他很困惑:把自己喜欢吃的东西带到学校,和大家分享。

那时候,班里的孩子放学后拖着父母去超市、饭店买各种零食。

他也想买他一直想要的烤鸡,但他父亲似乎很尴尬。

父亲们沉默了一会儿,然后父亲决定,“我们自己来吧”。

于是小细蕊跟着爸爸回家,拿了他从乡下老家带来的菜花,就把肉片炒好了。

惜锐有生以来第一次自己下厨,而且对他来说,比一盘菜花炒肉还重要。

他说:“爸爸没说东西不能买,虽然是真的。

但他告诉我们,即使贫穷,我们也不能只被动等待,更要主动去改变、去创造。“

是的,就像席蕊说的,与其给孩子买昂贵的玩具和好吃的,不如教会他们改变匮乏和创造满足的能力。

同样,在外出旅行时,妈妈可以对孩子说:

“第一次去一个地方,你妈可以给你钱。

不过你也知道你家的情况,所以你要走,还不如自己存钱。“

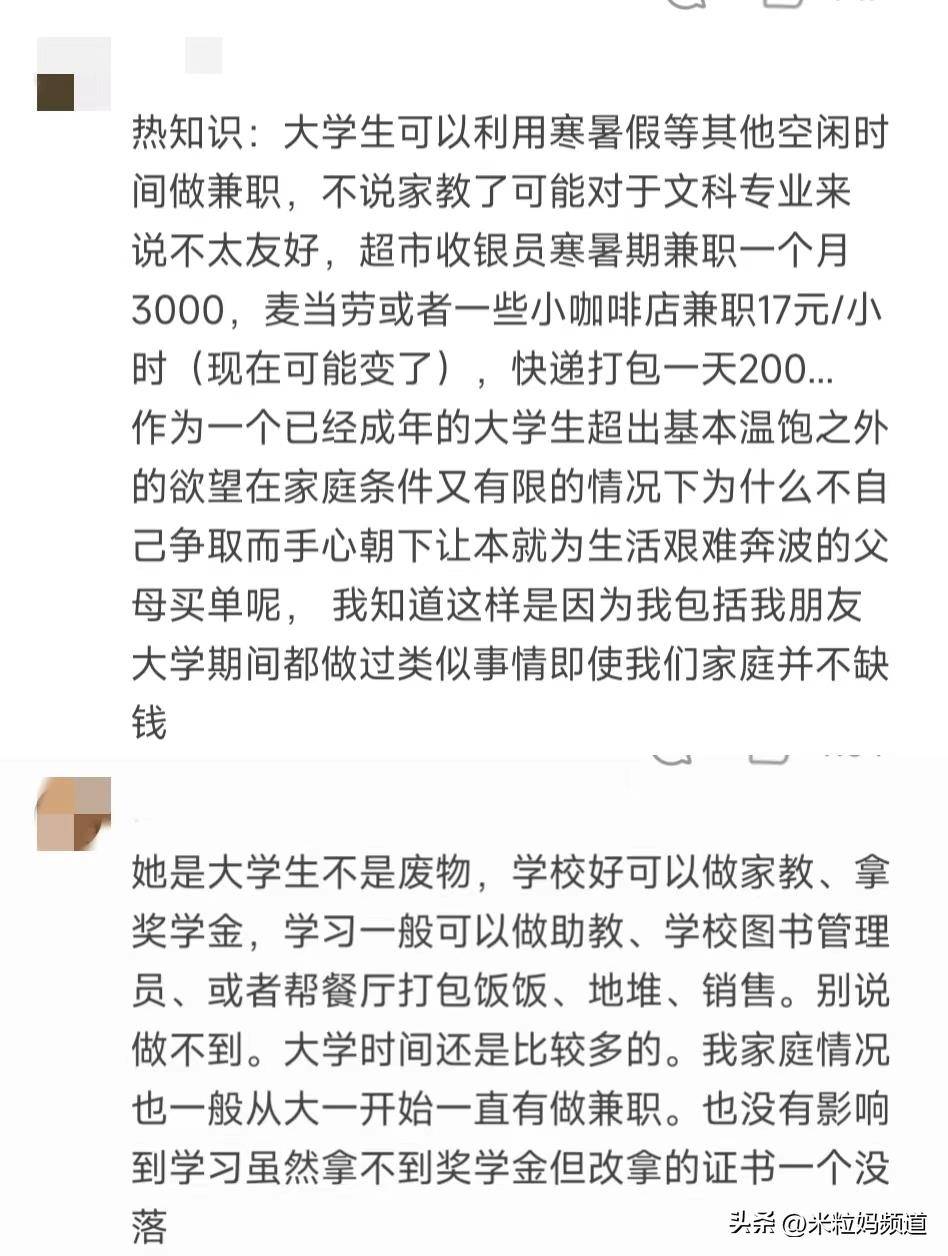

所谓“自己动手,丰衣足食”,只要努力,今天的学生可以做的兼职工作有很多。

评论区有兄弟对此:

除了学校提供的助学岗位外,还有家教、收银、快餐店、快递包装,以及各种寒暑假的短期兼职。

承认贫穷,通过自己的双手提高生活质量,总比自卑和害怕做梦要好。

丰富的品味,贫穷的生活。

就好像一枚硬币有两个面,如果从远处看,很多人不是比上面的好,比下面的多吗?

不要因为缺乏材料而受阻。我们能给孩子最好的礼物是灵魂的自由和精神的丰富。