烏克蘭殘障人士的“世外桃源”:距基輔兩小時車程外,遠離警報和沖突

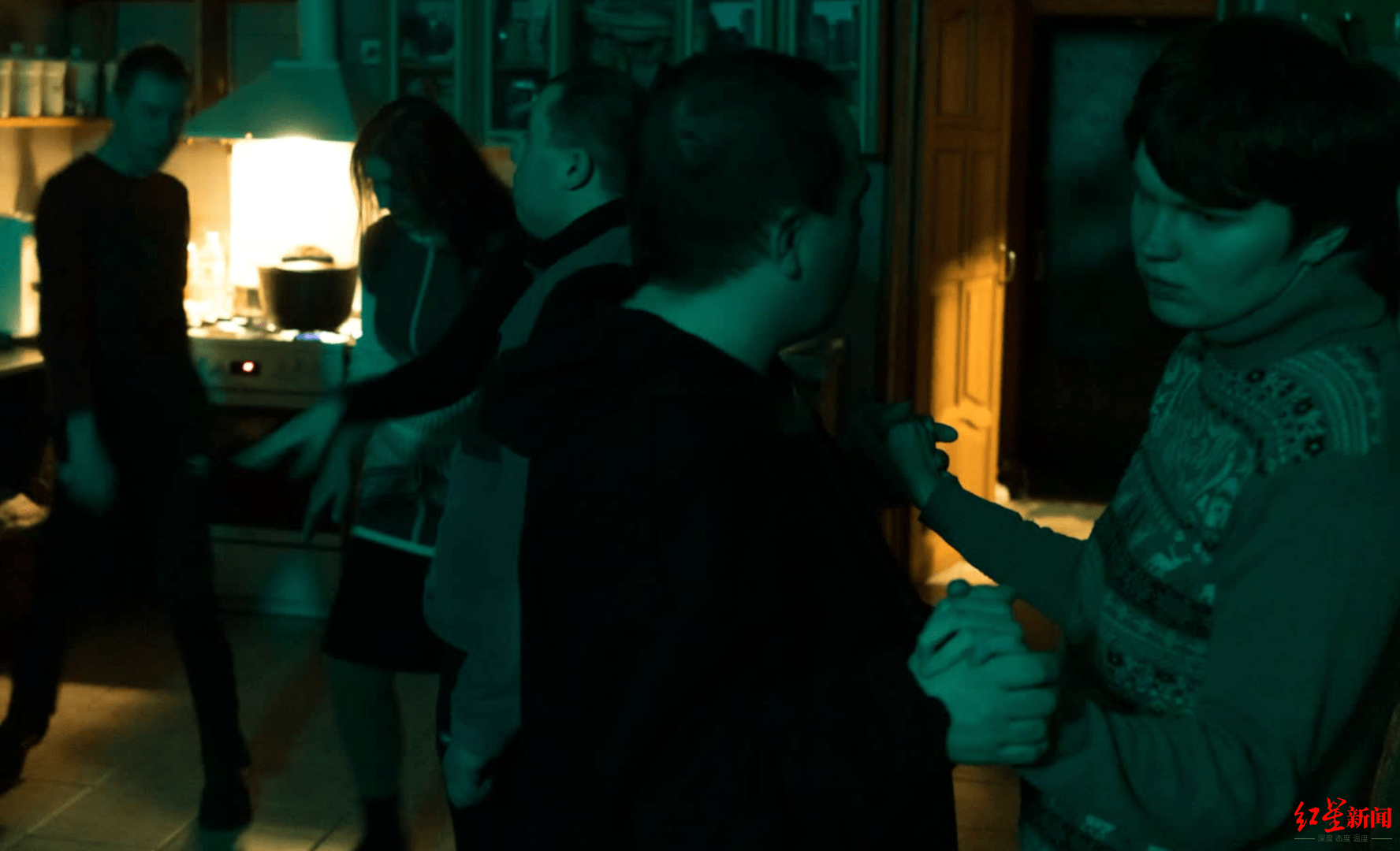

↑博胡斯拉夫療養院的房間會偶爾在周末時,被臨時裝扮成舞廳

在距離烏克蘭首都基輔兩小時車程外的博胡斯拉夫,有一個遠離警報和沖突的“世外桃源”。這裡水林環繞,偶爾在周末,房子還會被臨時裝扮成舞廳,人們在房間裡隨著音樂的節拍慢慢舞動。據瞭解,這座由烏克蘭專註於殘疾人傢庭的非政府組織Djerela開設的療養院,是專為行動或心理有障礙的人士提供休養的場所。

報道指出,俄烏沖突的爆發給烏克蘭醫療系統帶來瞭巨大壓力,尤其是對於殘障人士。實際上,在沖突爆發前,烏克蘭對於殘障人士及其傢庭的支持就較為有限;沖突爆發後,烏克蘭殘障人士的狀況更是“雪上加霜”。

按照Djerela聯合創始人拉伊薩·克拉夫琴科的說法,烏官員們承認,戰時對殘障人士及其傢人的關心和支持是一種“奢侈”。

沖突讓當地殘障人士“雪上加霜”

26歲的瑪麗娜患有自閉癥以及智力障礙。大多數時候,瑪麗娜都喜歡獨處,與人見面時會避免與人進行眼神接觸。平常在傢裡,她就喜歡坐在沙發上,翻閱雜志或書籍。沖突的爆發,對瑪麗娜的傢庭而言是個巨大挑戰。

由於怕與人接觸,瑪麗娜十分抵觸進入避難所,持續不斷的炮火聲也會讓她感到緊張和不安,為此,在剛進避難所的夜晚,瑪麗娜會自言自語一整夜。“有人死去,我聞到瞭血的味道,那是沖突的味道。”瑪麗娜形容稱。

↑26歲的瑪麗娜和她的母親尤麗婭

瑪麗娜的媽媽尤麗婭獨自照顧這個有行動障礙的女兒。隻有當瑪麗娜每月一次前往博胡斯拉夫療養院的時候,尤麗婭才能有屬於自己的時間。據瞭解,博胡斯拉夫療養院的收費標準是10天580美元。在沖突開始前,基輔政府會為療養院提供部分資金,但現在已經沒有資金瞭。有需要的傢庭隻能自掏腰包,但這對大多數傢庭而言是筆不小的開支。

拉伊薩解釋稱,(療養院)長期缺乏財政支持,意味著許多傢庭將不得不做出選擇,要麼將孩子送到療養院等機構,要麼完全靠自己照顧。“當孩子們的父母上瞭年齡無法照顧孩子後,就隻能將其送入療養院。”拉伊薩補充說,盡管這是烏克蘭由來已久的問題,但沖突的爆發讓這種情況愈發嚴重。

數據顯示,沖突之前,大約有4萬殘障人士被送入療養院等機構;而在沖突爆發前幾個月,大約又有4000人被送入療養院。

↑薩沙的遠房姨媽和薩沙的繼祖母

當然,並不是所有殘障人士都能住進療養院。住在烏克蘭與白俄羅斯邊境的薩沙今年17歲,由於患有腦癱,他不能自主進食或移動,時常會出現癲癇或者呼吸困難等癥狀,需要有人全天候的照顧。3個月前,薩沙的母親去世,他隻能與繼父以及繼父的母親一起生活。薩沙的遠房姨媽曾想過收留他,但作為帶兩個孩子生活的單親媽媽,她已自顧不暇,隻能隔段時間來看看薩沙。

薩沙的繼父及繼祖母表示,他們曾經想過把薩沙送進療養院等機構,卻一直被拒之門外。據悉,相關機構要麼就是許多設施都在沖突中遭到破壞,要麼就是已經人滿為患。

“導彈呼嘯而過,他卻一直保持微笑”

16歲的馬克西姆與瑪麗娜一樣,同患有自閉癥。但二人在戰時的反應卻完全不一樣。相較於瑪麗娜的緊張,馬克西姆顯得更為活躍。據他的父親尤裡·卡普斯蒂安斯基說,馬克西姆每天都在傢裡走來走去,從一個房間走到另一個房間,有時還會原地轉圈或跳躍。為瞭消耗馬克西姆的精力,他的父親每天都會帶他出去走走,一般上午兩個小時,下午兩個小時。

“他對現在的狀況一無所知,就像一個兩歲的孩童一樣。導彈呼嘯而過,我們都能清晰地聽見彈片擊中屋頂的聲音,而他卻一直保持著微笑。”尤裡回憶起沖突剛爆發時,自己步行瞭5個小時前往馬克西姆所在的寄宿制學校,帶他去安全地帶,“他一路上都似乎沒有意識到情況有多危險。”

尤裡強調稱,不要簡單地就將有障礙的孩子送到療養院等機構,“孩子們需要和普通孩子一起玩和交流,他們應該一起去動物園、一起去踢足球。”尤麗婭對此表示贊同,“我不希望人們為我們感到難過,也希望人們不要害怕跟瑪麗娜一樣的人群。”

↑沖突爆發前,海娜就是舍甫琴科的護理人員

逃離馬裡烏波爾後暫住在博胡斯拉夫的60歲夫婦海娜和奧列山大有一個有精神問題的兒子安德烈,他們還從馬裡烏波爾救出瞭65歲、患有唐氏綜合癥的男子舍甫琴科。不會說話的舍甫琴科總是對著每一個人微笑,甚至會擁抱陌生人。“他有一顆金子般的心。”

據悉,自舍甫琴科的母親在2016年去世後,其遠在美國的侄子隻能通過請當地護理人員的方式來照顧他,海娜正是照顧他的護理人員。沖突爆發前,海娜會在早上到舍甫琴科傢,幫助他起床,再帶他出門散步;晚上將舍甫琴科抱上床睡覺後,再離開他的傢。沖突爆發後,海娜夫婦決定帶著舍甫琴科一起走。“當沖突爆發時,這(帶不帶走他)便不再是一種選擇。他無法一個人生活,我們不能離他而去。”奧列山大說。

紅星新聞記者 黎謹睿

責編 任志江 編輯 潘莉