《土默特烤羊背》等制作技術規范三項團體標準審定會在呼和浩特市召開

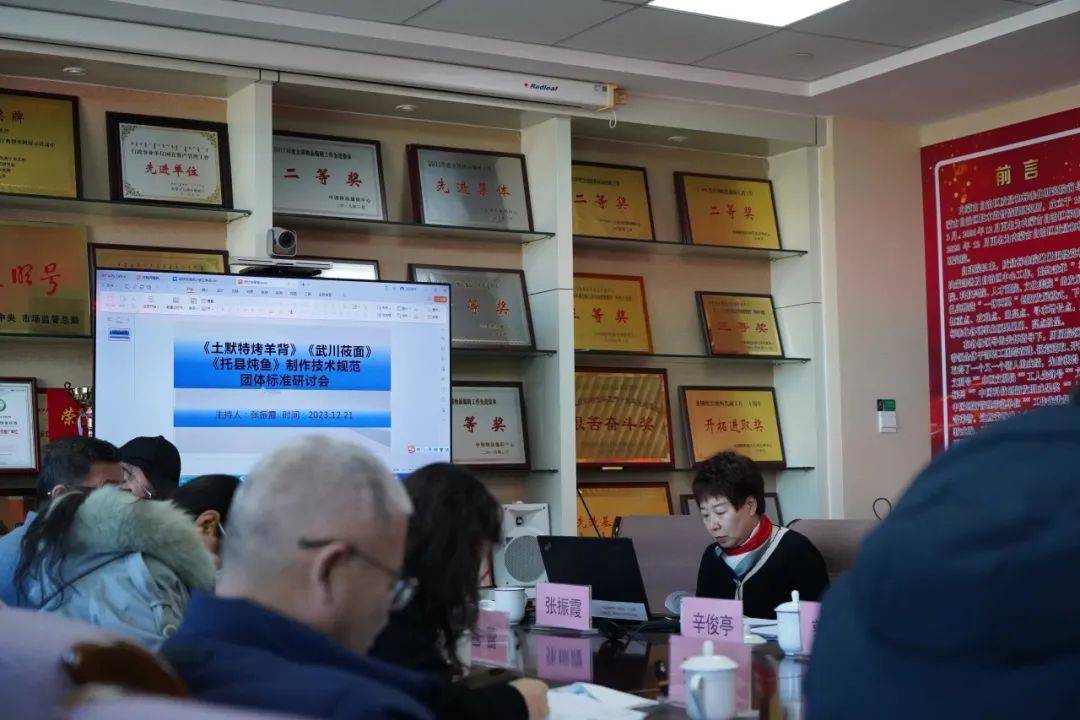

12月21日上午,《土默特烤羊背》《武川莜面》《托縣燉黃河鯉魚》制作技術規范三項團體標準審定會在內蒙古自治區質量和標準化研究院召開。

本次審定會由內蒙古財經大學旅遊學院副教授張振霞主持。《土默特烤羊背》等制作技術規范三項團體標準由內蒙古烹飪餐飲飯店行業協會、內蒙古自治區餐飲服務業標準化技術委員會共同研制。

據介紹,這三項團體標準由呼和浩特市總工會提出,由內蒙古烹飪餐飲飯店行業協會歸口管理,經歷瞭調研、座談、實地考察、編寫、制作及征求意見等環節,最終形成送審稿。內蒙古烹飪餐飲飯店行業協會、內蒙古自治區餐飲服務業標準化技術委員會、內蒙古自治區質量和標準化研究院等18個單位參與瞭起草。

《托縣燉黃河鯉魚制作技術規范》制定的意義是為瞭做優做強“托縣燉魚”產業。制定團體標準,推進標準化生產勢在必行。通過推行從原料產地、環境、品種、加工方法等系列化標準生產,提高廚師科學合理選用原料。用專業能力和標準的制作工藝,規范菜肴生產加工行為,綜合運用優良品種和先進工藝,促進產品品質和產業素質的整體提高,為打造“托縣燉魚”品牌提供技術保障,不斷促進產業提質增效、農民增收,逐步為實現“托縣燉魚”標準化、規模化、產業化的發展奠定基礎。

《土默特烤羊背制作技術規范》團體標準收集整理瞭內蒙古土默特烤羊背相關行業標準和地方標準,並認真分析瞭標準中各項指標的數據來源,對標準中涉及的關鍵指標進行瞭比對分析和分類統計,確定瞭內蒙古烤羊背制作生產方面標準的關鍵技術指標要素。

《武川莜面制作技術規范》是利用標準化技術手段將武川莜面制作技術轉化為可操作性強的資料范本,這樣不僅能夠擴大武川縣餐飲行業品牌影響力,激發莜面餐飲行業從業人員的創新潛能,更能進一步規范武川莜面的生產制作,傳承和保護國傢非物質文化遺產。

武川是全國莜麥的適應栽培區和自治區的主產區,武川莜麥沒有病蟲害,也不需要施化肥,是純正的綠色食品,加之當地特殊的加工工藝,造就瞭武川莜面特有的質量特色和優良的品質風味。武川莜面蛋白質含量為糧食之首,面粉較白,口感勁道,富含鈣磷等微量元素、多種氨基酸和維生素,其含有的亞油酸和脂肪酸對粥樣動脈硬化引起的疾病有一定的防治作用,莜面的膳食纖維是米飯的10倍以上,是生活中的健康粗糧。近年來,武川積極開展無公害莜麥產品基地認證工作,現已完成申報無公害莜麥基地認定21萬畝,由當地加工企業所申報的14700噸莜麥已得到國傢農產品安全中心的無公害認證。

會上,審定專傢一致推選郭建明擔任審定會主任委員,負責具體審定議程。審定委員會認真聽取瞭標準主要起草單位關於標準及其編制說明的相關介紹,並對標準相關技術問題進行交流質詢和認真審查,提出針對性修改意見。經過專傢審定,一致認為:《土默特烤羊背》《武川莜面》《托縣燉黃河鯉魚》制作技術規范團體標準為自治區餐飲行業提供瞭科學依據,實用性和可操作性較強。

審定委員會同意將修改後的《土默特烤羊背》《武川莜面》《托縣燉黃河鯉魚》制作技術規范團體標準及編制說明的送審稿作為報批稿,報送內蒙古烹飪餐飲飯店行業協會、內蒙古自治區餐飲服務業標準化技術委員會審批。

(記者趙永光)