20萬一勺的魚子醬,就快被浙江打成白菜價瞭

本文經授權轉自微信公眾號新周刊

(id:new-weekly)

原標題 | 20萬一勺的魚子醬,就快被浙江打成白菜價瞭

作者 | 蟹老板

編輯|道喵嘰

題圖 | unsplash

從量產,到祛魅,再到平民化,當魚子醬不再懸浮,我們才能嘗出它的原汁原味。

將其“束之高閣”,才是真的暴殄天物。

魚子醬又降價瞭。

曾與黑松露、鵝肝並稱為西餐三大頂級食材的它,一勺價格可以抵一輛法拉利。而如今,打開某寶,不到百元人民幣就能買一小罐嘗嘗鮮。

仔細一看它還不是地攤貨,這牌子被全球最頂級的航空公司獨傢指定,還是全球數十傢米其林餐廳、奧斯卡晚宴的標配。也就是說,那些上流社會富豪的餐桌上,粒粒黃金、盡顯洋氣的魚子醬,背後可能都悄悄露出“made in China”的標識。

吃魚子醬,等於拿到上流社會的入場券。

過去從伊朗和俄羅斯遠道而來的奢華風物,近幾年在國內被打成瞭白菜價,隻留下輿論場中被拿來炫富的符號。

對於魚子醬,大傢似乎還存留有不少頑固的刻板印象——貴、規矩眾多、味道一言難盡……價格之外,我們離真正的“魚子醬自由”,究竟還有多遠?

01

魚子醬的身價,

不是口感決定的

魚子醬究竟貴在哪?

還記得第一次在餐廳嘗到魚子醬時,我內心的波瀾瞬間恢復平靜,我翻遍貧瘠的味蕾也找不出再多的形容詞,脫口而出的隻有三個字,“咸咸的”。

確實正如英國著名食評傢Tim Hayward曾說,“高檔餐廳會通過堆砌一些過時的硬食材來讓你覺得物有所值”,鵝肝、魚子醬之於西餐廳,恰如燕、鮑、翅之於中國餐廳。

但魚子醬的這股子“咸”,卻又不那麼簡單。

一勺魚子醬,吃出的是人民幣的味道。

愛它的人將其視為珍饈美味,比如大文豪托爾斯泰,他說是魚子醬填滿瞭小說愛恨情仇間的空白。

不愛它的人,比如大科學傢愛因斯坦,曾一邊和朋友討論伽利略慣性定律,一邊大口大口地攝入魚子醬,愣是吃完瞭也不知道自己剛剛嚼的是啥。隻是後來愛因斯坦和這個故事都被延伸用作“提高專註力便能成才”的寫作素材,魚子醬就隻是在其中跑瞭個龍套。

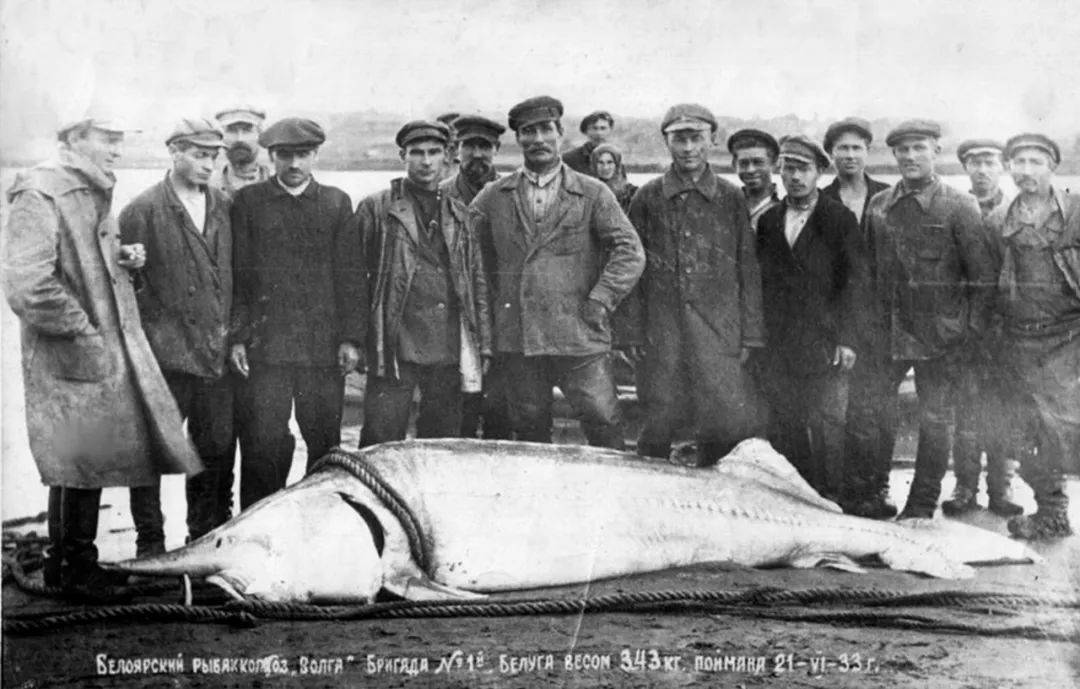

現代魚子醬最早起源於俄國。(圖/wiki)

但在珍饈領域大放異彩之前,魚子醬確實曾經慘遭嫌棄。現代魚子醬起源於俄國,由於古代保鮮技術有限,再新鮮的魚子醬到瞭歐洲人的餐桌上都已化成一攤腐水。那味道,估計跟今天臭名昭著的鯡魚罐頭有得一拼。

據聞,法國國王路易十五第一次吃到俄國使臣的魚子醬貢品時,直接吐在瞭凡爾賽宮的地毯上;意大利威尼斯人更將吃魚子醬比喻成“吃鹽、吃大糞、吃蒼蠅”。直到保鮮技術的出現和運輸方式的日漸改良,魚子醬才漸漸被廣泛的群體所接受。

但最終讓魚子醬變貴的,不是食物的味道本身,而是其稀缺性和制作工藝。

不是所有的魚卵都能被稱作魚子醬,隻有鱘魚、鮭魚等魚類的卵才有資格被制成魚子醬。其中,鱘魚的故鄉主要來自世界上最大的內陸水域——裡海,傳統的魚子醬是由裡海南北兩岸的俄羅斯和伊朗捕撈的野生鱘魚,取卵制作而成。

傳統的魚子醬,大多是野生的,來自裡海。(圖/unsplash)

自20世紀80年代起,野生鱘魚資源受過度捕撈、生態環境被破壞等因素影響,產量急劇下降,甚至瀕臨滅絕。

正因如此,如今野生鱘魚的捕撈和貿易受到嚴格監管。你可以在魚子醬的包裝上看到有特定的標簽代碼,寫著每一批魚子醬背後捕撈的國傢、年份、加工地。

魚子醬罐頭背後寫著自己的故事。(圖/wiki)

因野生魚子醬的供應量較少,但國際市場的需求持續走高,所以魚子醬才能一直價格昂貴。人工養殖的鱘魚隨之出現。2000年,鱘魚養殖產量首次超過野生捕撈產量,到瞭2011年,全球鱘魚99%都是人工養殖的。

數據足夠可觀,但人工養殖也並不簡單,一條幼魚成長至成熟產卵的時間,少則七八年,長則20年。選種、育苗、環境,養殖周期裡人工和時間成本的投入,也是導致魚子醬“物以稀為貴”的原因。目前,全球鱘魚養殖量約12萬噸,而最終端上餐桌的魚子醬,僅僅有300噸。

魚子醬的制作手藝,是精細活。(圖/unsplash)

更別提魚子醬的制作手藝,無論是取卵,還是用鹽醃制,都是精細活。

高級的魚子醬的鹽分要低於5%,鹽分一旦把握不到位,魚卵的香味就沒法醃漬出來,制成魚子醬的殺菌和保鮮技術也會對風味有所影響。

話說回來,一罐小小的魚子醬在來到你的嘴邊,帶來一絲微妙的咸味之前,要經歷如此漫長繁復的技術和時間,昂貴價格的背後總有一段配得上其身價的故事背書。

一罐小小的魚子醬,貴的背後賣的是故事。(圖/unsplash)

02

吃魚子醬,

不必吃出優越感

不必擔心,中國人離“魚子醬自由”,並沒有想象中那麼遙遠。

近年來,中國成瞭世界上最大的魚子醬出口國。隨著中國鱘魚養殖大量湧入市場,魚子醬的價格都被打瞭下來。數據顯示,去年歐洲魚子醬是每公斤1300歐元(約合1275美元),相比10年前下降瞭24%。

中國魚子醬,已經悄然上位。

據歐盟委員會發佈的報告,截至2021年5月,中國供應瞭全球三分之一的魚子醬市場,而背後最大的魚子醬產地,就是中國浙江省杭州市淳安縣的一個小鎮——千島湖鎮,這裡每年魚子醬產量高達79.8噸,占到全球35%、中國80%的魚子醬市場。

號稱“天下第一秀水”的千島湖,是國傢認證的第一個“有機魚養殖基地”,水裡養的有機大魚頭是出瞭名的又鮮又甜。

千島湖,隱藏的魚子醬產地。

但很多人不知道的是,千島湖的魚子醬品牌在經歷瞭近10年漫長又曲折的發展歷程後,贏得瞭漢莎航空頭等艙的認可,成為它們的魚子醬產品的獨傢供應商,成功打入瞭歐美高端魚子醬市場。

如今它已經被端上瞭奧斯卡晚宴、G20峰會的宴會餐桌。美國彭博社一篇報道稱,巴黎的26傢米其林餐廳中,有21傢用的是來自千島湖的魚子醬。

此前,國內魚子醬養殖大多處於產商供應鏈的底端,被貼上國外品牌的標簽,再銷往米其林餐廳,背後的產地卻被默默隱去。甚至在外界看來,中國生產魚子醬是個笑話,因為中國從來沒有魚子醬消費文化。

盡管中國是魚子醬生產大國,但還沒有魚子醬消費文化。(圖/unsplash)

魚子醬的故事讓人聯想到鰻魚。我們在日料店吃到的鰻魚,實際上有90%都來源於中國,我國早已是世界第一鰻魚養殖和出口國,隻不過在鰻魚養殖和貿易中長期缺乏定價話語權和品牌意識。

所幸中國魚子醬品牌已經逐漸崛起,目前國內已經有約20傢企業獲得鱘魚子醬的生產許可證,規模最大的在浙江、四川、湖南、雲南。

我國鱘魚種類豐富,有更多不同價位的魚子醬以供選擇。魚子醬也不是越貴就口味一定越好,不同價位各有風格,沒有優劣之分。隨著魚子醬市場的日漸豐富,它的奢華光環也自然褪去。

魚子醬的種類很多,不同價位的魚子醬各有風格。(圖/unsplash)

給魚子醬祛魅,成瞭下一階段的當務之急。

盡管中國已經成為魚子醬生產大國,但放眼國內市場,魚子醬的銷量占不到10%。中餐傳統的煎、炒、烹、炸也尚未找到與魚子醬的正確“合作模式”,國人依舊將它視為“中產以上”的身份象征。

2年前,在綜藝節目上,華少因嘲笑孔雪兒不會吃魚子醬而被罵上熱搜,節目原本是為瞭宣傳曾經遙不可及的魚子醬已經國產化和平民化,顯然,這場“爹味”嘲笑直接將節目組的本意扇回瞭西伯利亞。

會吃魚子醬,顯擺的究竟是什麼?

吃魚子醬的優越感,究竟是誰在塑造?

除瞭魚子醬的身價營銷之外,社交平臺上還流傳著食用魚子醬的諸多規矩,比如不能用金屬餐具、最地道的吃法是放在虎口上吃,據說這是因為金屬的味道會幹擾魚子醬的本味,放在手背上,則能借體溫讓它的香氣微微揮發。

但問題是很多魚子醬的外包裝就是金屬,“金屬味”的幹擾到底有多少不得而知。傳統的裡海漁民間確實存在“放虎口上食用”在這個說法,但這很有可能隻是他們捕魚、殺魚後的一種順手動作而已,並不見得會讓魚子醬更好吃。

有些儀式感,也隻是加強版的階級認同感。

《紐約時報》就在最近提出瞭“魚子醬逐漸平民化”一說,稱其“由時裝周派對、婚禮等奢華宴會標配,變成瞭日常聚會的美味配料”。

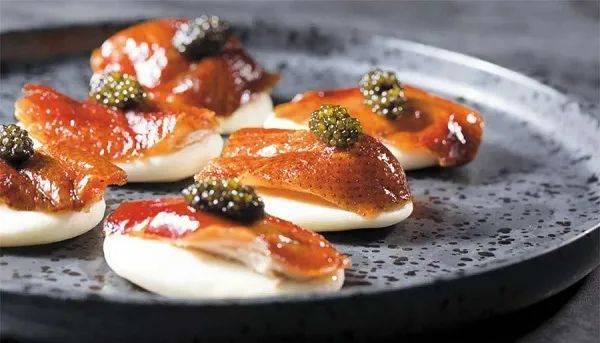

英國《衛報》也在一篇報道中指出,曾將魚子醬作為標配的米其林餐廳主廚正在變得理性,使用魚子醬是為瞭讓菜品有所增色,而不是為瞭華麗而華麗、為瞭貴而貴。

魚子醬作為佐餐調味食材,是個驚喜。(圖/unsplash)

從量產,到祛魅,再到平民化,當魚子醬不再懸浮,我們才能嘗出它的原汁原味——

那是既能輔佐伏特加、香檳、龍蝦、鵝肝,也能在墨西哥taco、傳統烤鴨、小籠包、蔥油面,甚至拍黃瓜上蜻蜓點水的有趣食材。

那依然是蔡瀾甄選的“死前必吃”,是在嘴裡爆破後“能聽到海浪拍打唇齒的聲音”的人間風味。

將其“束之高閣”,才是真的暴殄天物。

魚子醬與烤鴨、炸豆腐搭配,它不僅僅是“死貴”的高級食材,它應該有更多可能性。(圖/unsplash)

· 一 周 熱 點 回 顧 ·

魚子醬應該有更多可能性↓↓↓