在它面前,所有湯圓都是弟弟!軟糯流心,餡多到爆炸!

今天冬至,真好呀,又能以節日之名,行大吃大喝之實。

來來來,排隊領湯圓啦,不要擠,人人有份。

什麼?嫌我的湯圓不夠圓,質疑我翻車瞭?

那不能夠,它可不是一般湯圓,而是我們潮汕特色的湯圓plus——鴨母捻!

鴨母捻,是種震驚瞭北方人,以及南方人的湯圓。

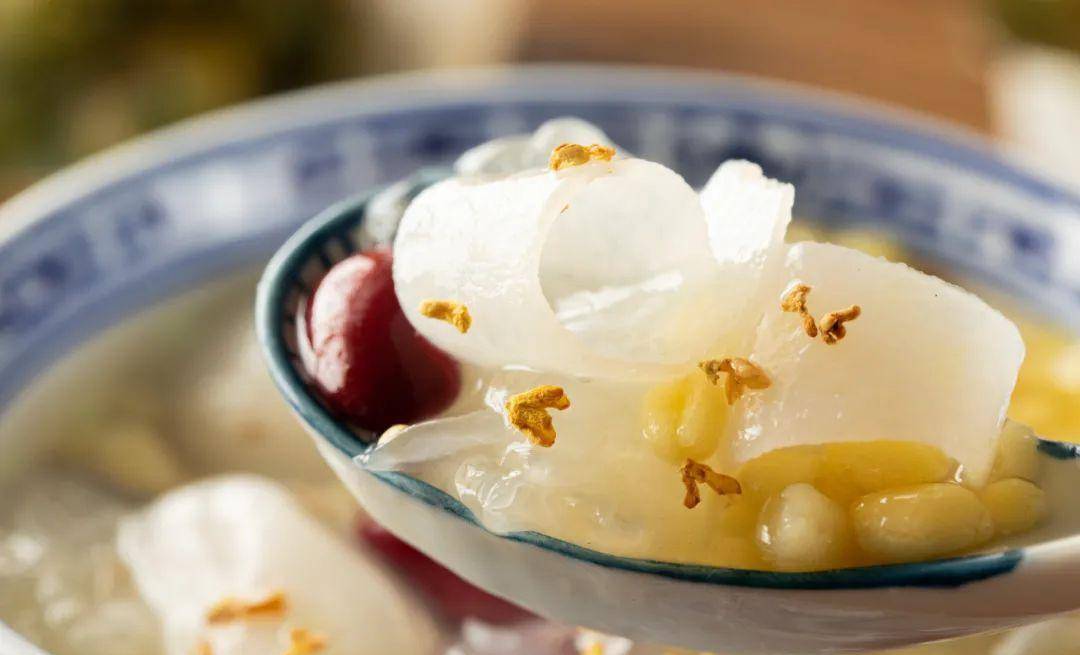

形狀橢圓,大到兩三個就能裝一碗,不用白水煮,要用眼花繚亂的糖水小料來配。

一咬皮子拉得老長,熱熱的餡料湧進嘴裡,吃完一個吸口甜湯,清潤解膩。

這排面,放眼全國都是獨一份兒!

是的,鴨母捻裡沒有鴨,關於它名字的由來,有好幾種說法:

有人說是因為大如鴨蛋,有人說是因為做的時候要從糯米團裡“捻”出一小塊。

更詩意的說法是,它煮制過程中浮浮沉沉,如一群大白鴨遊水。

好生動啊,腦子裡開始有畫面瞭,“門前大橋下,遊過一群鴨……”

鴨母捻一直是我心中的“王者”甜品,小時候一年也吃不上兩回。

傢裡隻有冬至、元宵這種大節才做,偶爾在別人婚禮上吃到,會覺得這親戚真是個大好人。

畢竟它做起來可費功夫瞭,皮、餡、湯都有講究。

首先說皮,傳統的鴨母捻繼承瞭水粉湯圓的做法。

用石磨將糯米與水細細磨漿,然後一滴滴濾出水,留下半濕的粉,直接手揉成團。

做成的皮子,比起以糯米粉加水和面,來得更加柔滑、粘糯,不會結塊。

這樣精細的手藝,隻有一些老店還在堅持,如潮州百年老字號胡榮泉,大傢有機會可以去試試。

連我們自己傢,也都是買好點的水磨糯米粉來做。

餡料方面,鴨母捻有常見的芝麻餡、豆沙餡,也有比較地域的芋泥餡、水晶餡(冬瓜糖)。

一碗通常3、4粒,不同口味捏不同形狀,有種開盲盒的驚喜。

我這次演示瞭芝麻花生餡,芝麻、花生沒有打太細,流心又帶點顆粒感,香氣在咀嚼間層層遞進。

別的地方煮湯圓,一般是用白水或白糖水,頂多放點甜酒釀。

而鴨母捻呢,小料任加:薏米、蓮子、紅豆、綠豆、白果、銀耳、芋頭、番薯、紅棗、鵪鶉蛋、清心丸、桔餅……

還會因時制宜,夏天搭配清熱降火的四果湯,冬天搭配健脾養胃的薑薯糖水。

本潮汕人強烈,大傢要試試加薑薯!

它跟山藥同屬於薯蕷科,切薄片下鍋一燙就熟,口感清甜爽脆,介於馬蹄和脆山藥之間。

加瞭薑薯的糖水,能嗅到類似泥土的芳香,還有水生植物的清新。

要是怕麻煩,不妨把思路打開:煮個糖水底,再把買來的現成湯圓放進去煮,搞定~

- 鴨母捻 -

[ 食材 ]

糯米粉180g 沸水130g 熟黑芝麻80g 熟花生20g 白糖50g 豬油50g 冰糖30g

紅棗6顆 蓮子30g 薑薯30g

1大勺=1 table spoon=15ml

1小勺=1 tea spoon=5ml

[ 食譜 ]

1.將80g熟黑芝麻、20g熟花生、50g白糖,放入料理機或中搗碎器中打碎

生的芝麻和花生分別炒熟,或烤箱180度烤12分鐘晾涼後再打碎,喜歡流沙口感的可以打得細一點

2.加入50g軟化豬油,混合均勻

不成團可以再加少許豬油或清水,油脂含量越高,流沙效果越好,豬油可以用黃油代替,但黃油奶味較重,容易膩

搓成10g一個的小劑子,放冰箱冷藏半小時定型

3.180g糯米粉中,少量多次加入130g熱水,下手揉成光滑的團,分成15g個小劑子,用保鮮膜蓋好防止風幹

用熱水可使淀粉充分糊化,更柔軟

4.取一個小劑子,按成小半圓的窩,將餡料包入其中,搓成橢圓形備用

5.煮一鍋沸水,加30g冰糖、泡發好的蓮子、紅棗,煮20分鐘

配料可根據個人喜好換成薏米、銀耳、脫皮綠豆等,也可以直接煮一鍋白糖水

6.下入鴨母捻,煮至鴨母捻浮起

7.用削皮刀將薑薯刨入鍋裡,煮至薑薯微微卷起即可

加瞭薑薯的糖水,我都會先撈薑薯,不然一會兒浸軟瞭。

幾片疊起來,微微甜,十分脆,有它的的緩沖,胃口也準備好去迎接密集的甜美。

鴨母捻在勺子裡、筷子下捏圓搓扁,又在唇齒間拉扯纏綿。

滑膩的糯米皮與流沙的餡料混為一體,牙齒時不時碾碎芝麻粒、花生粒,香氣大爆發。

三個下肚,再喝幾口糖水,撈些小料,有點飽又不太飽,這樣的狀態剛剛好。