自古養生者都用的五項原則,學會瞭不用仙人指路,也能成養生之星

健康長壽是人類永恒的主題,健康是生命的基石,隨著社會經濟的不斷發展,人們對於健康長壽的渴望、追求的熱情達到前所未有的程度。兩千年來,歷代先賢、醫傢通過不斷的探索、實踐和創新,在中醫養生保健方面積累極為豐富的寶貴經驗和成果。並有許多養生者將其應運而生,從而達到養生長壽的目的,諸多經驗總結出來都主要遵循這

人生存於自然界中,與其有著密切的聯系。隨著自然界的種種變化,人體也會出現相應的變化。如夏季要出汗,秋季皮膚幹;水土環境不同,人的生活習性也會產生差異。若不明此理,隨心所欲,機體無法適應自然界的變化則疾病迭起。如有的人為求時髦,冬天衣著少而露,以致感冒、關節酸痛;有的人隻圖舒適,夏天長時間孵空調,最後生出“空調病”。所以,我們隻有認識自然界的變化規律,使生活起居、思想行為等隨時適應自然界各種變化,保持體內外的協調,才能防病保健,有利長壽。

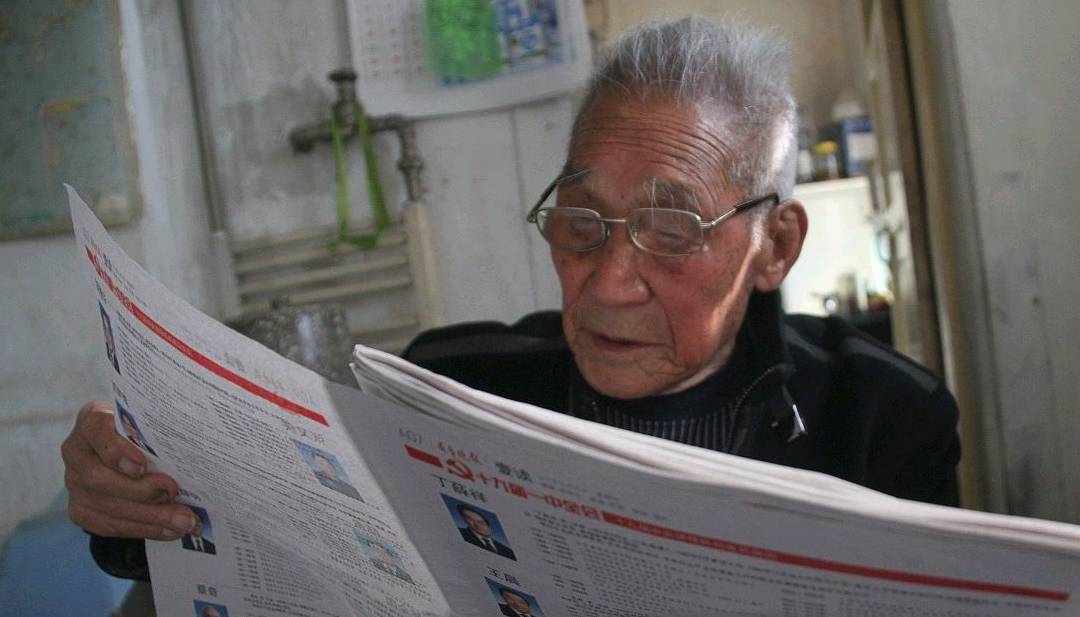

形體好比是生命活動的宅宇。它內含精、氣、神,維持著人體的生命活動。形體又是人抗禦外邪的重要屏障,人的皮毛肌膚、血脈筋骨、臟腑組織等均有抗邪抵外的功能。因此,養生防病須重視形體的調息。《呂氏春秋》中說:“流水不腐,戶樞不蠹,動也。形氣亦然。形不動則精不流,精不流則氣鬱。”說明瞭動形以防精氣鬱滯的道理。運動形體還能增強脾胃機能,有助於氣血的化生。關於長壽老人的縱向研究表明,堅持適量體力活動或體育鍛煉者,90歲後多數能獨立生活。我們應該每天讓自己動起來,讓身體得到適度鍛煉,這樣我們每天都將會充滿精氣神。

祖國醫學強調,人體是由氣來運行的,保持人體正氣的充盈及其正常活動。中醫認為,氣是構成人體和維護人體生命活動的最基本物質。氣充滿全身,運行不息,推動和激發著人體的各種生理活動。氣的盛衰和運行的正常與否決定著人體的強弱壽天。如生活起居違逆瞭四時的變化,可引起氣的耗散或氣的運行障礙;勞累過度、性生活不節可導致氣虛;久臥久坐等過逸行為,則往往造成氣行鬱滯;飲食不當也會傷氣;情志失常則最易損氣和滯氣。另外,亂用補藥,往往損傷正氣於無形之中。天地萬物,氣行於其中,我們要保持身體的正氣,從而達到養生的目的。

陰精,指腎精,也包括其它臟腑之精。中醫認為,人體之精屬陰,藏於腎,有先天之精和後天之精之分。先天之精秉受於父母,後天之精生成於水谷精微。二者互為補充,是構成人體及促進人體生長發育的基本物質。若人體陰精潛藏充裕,則人體精力充沛抵抗力強盛,健康長壽;若因各種原因耗損陰精,諸如過度心煩操勞、房事過頻、營養失調、生活規律打亂、過度飲酒、熬夜達旦等,就會導致腎精匱乏,抵抗力下降,加速衰老。故《內經》日:“冬不藏精,春必病溫。”現代社會雖然工作繁忙,物欲橫流,即使這樣,我們依然要保持生活節奏不能亂,盡量不熬夜,不抽煙不酗酒,給自己的生活加油打氣。

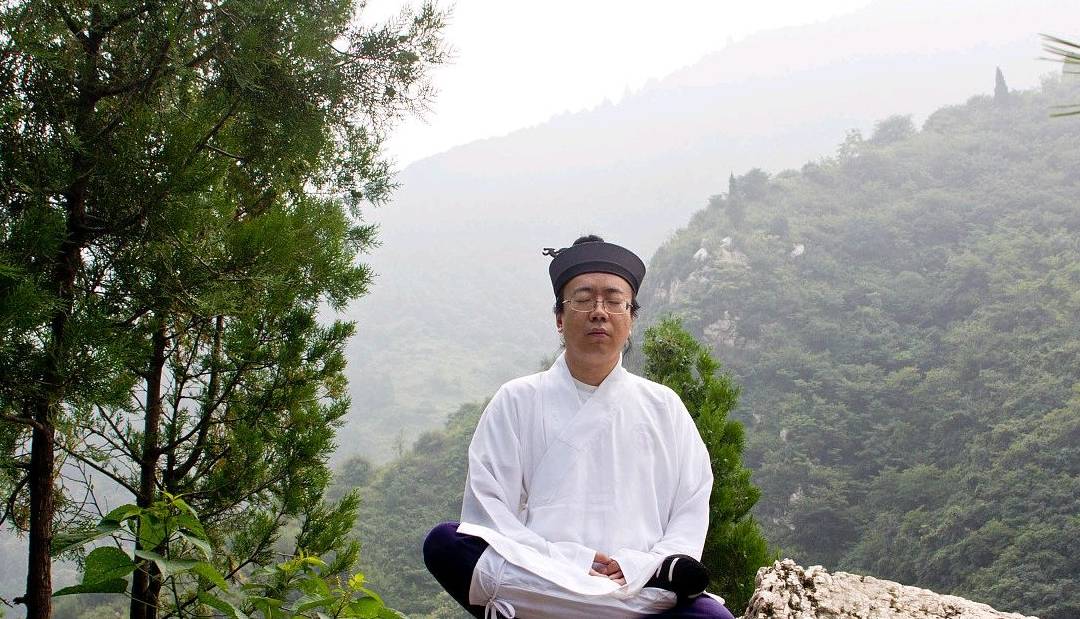

這裡的神,指精神思維活動。養生要保持精神思維活動的清靜內守。一般來說,人生活在社會中,精神思維活動常易擾動而難安靜。用神不當,長期過激或突然劇烈的情志活動,超過瞭人體調節適應能力,會耗傷精氣,引起氣行紊亂,陰陽失調,臟器受損而發病。因此,我們從養生防病角度而言,應常使精神清靜內守。這樣,精、氣、形可得到休養生息。精神情志常宜和悅愉快,避免躁、憂、悲、驚、怒等不良情緒。經常進行靜坐、欣賞音樂、書畫等藝術活動等,可以產生良好的調節效果。所以,靜神內守不是消極的靜止不動和逃避塵世,而是提倡合理用神,這樣對機體具有積極的休養調節作用。

縱使養生之道種類繁多,自我認為歸結起來還是千篇一律,都離不開上述這五項原則,所以養生不是仙人指引,而是在行為約束上的自我反省,去除不良嗜好,保持好的生活習慣,這就是通俗易懂的養生。

想瞭解更多的健康科普知識,敬請關註“”健康科普之壇”。