走进泉州浔浦渔村:体验磐头簪花技艺传承,陪婆婆妻女同妆!

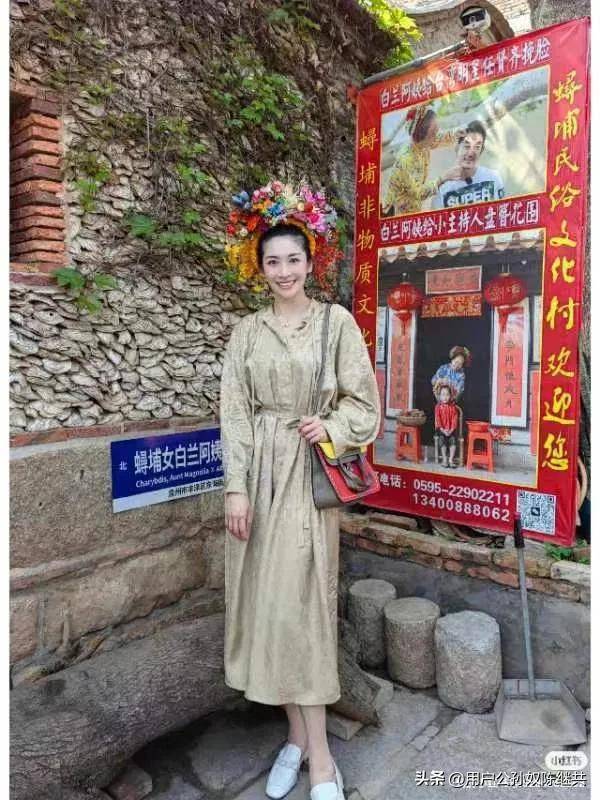

拿一朵花插在你的太阳穴、杏眼和弯曲的柳眉之间。人们到福建闽南泉州,对盘头簪花的体验是难以忘怀的。4月15日上午到达丰泽区汛浦渔村。只见海边的大道两边停满了旅游大巴,成群结队的游客鱼贯而入。渔村的街道上人头攒动;是真正意义上的肩并肩。也到处都有制作盘头簪花的店铺。生意最好的当然是拍过电视的“头上花园”店,还有网红阳光女主。在一个人满为患的房间里,你必须排队等候。

体验簪花,人生青春洋溢!顶楼配戒指,身心清新!

发簪每人40元。据说这个价格是政府定的,大家可以接受。做好头发试衣后,就可以化身为荀浦姑娘了。然后在白天。可以随身携带,尽情享受之后,来卸妆。鲜艳的上衣,宽松的阔腿裤,或只是一身汉服,头顶花海,这就是普普女性独有的风景线。这种非物质文化遗产是众所周知的。来泉州旅游的人,都不缺这点钱,多半是悠闲地逛逛,体验一下巽浦时尚汇!一看就惊艳,满眼都是自我欣赏!

渔村现在变成了社区。这里是古丝绸之路的晋江入海口。村民们用巨大的贝壳建造房屋,经得起数百年的风吹雨打。人虽说来过,但一进村,北边空无一人,变了很多。让我想起五十年前!半个世纪前,我是一名运动队的士兵。晋江一连的老班长。后来他娶了一个荀浦姑娘。在去参加婚礼的路上,老班长试图打长途电话,请求帮忙购买一台蝴蝶牌缝纫机。在支付即发送的时代,很难找到航班。

打电话的时候,除了开心,他还喜欢把话筒给未婚妻。小寻普张嘴叫道:“兄弟你好!谢谢你,我要开个小缝纫店,兄弟请。”说这话的时候,他是真的卡住了,只好想办法帮忙了。购买后,我专程去参加了他们的婚礼。寻蒲村的亲戚可不容易啊!风土人情很多,都是古早味!伴随着转身看热闹,也是大开眼界。现在,这些都是闽南的文化元素和非物质文化遗产项目!

传承是一种永恒的、持续的发展。旬浦妇女保留着缠花簪的习俗,即用细麻绳缠绕初开或初开的花朵,尤其是玉兰和白玉兰,绕成圈绕在头发上。还包括其他颜色、玉簪属、银流等。关于旬浦妇女佩带簪花习俗的由来,众说纷纭。但能流传至今,本身就是一个奇迹。佩服泉州人,辉煌的包装,未来还会继续。游客喜闻乐见,充满放松的体验!当然现在情况变了,细线代替了麻绳,鲜花和塑料花混在一起,看起来跟真的一样。

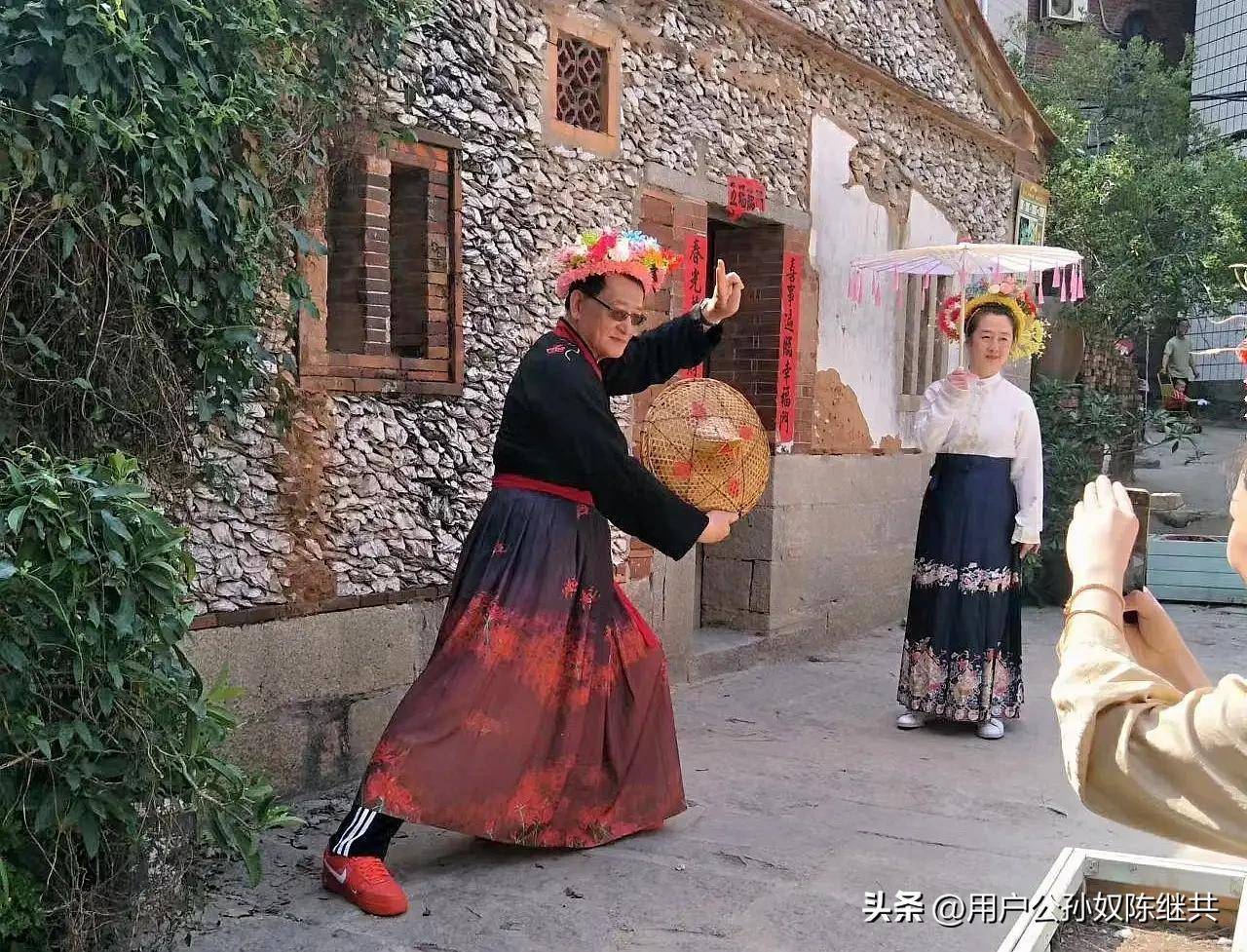

巽浦簪俗据说起源于宋代,历史悠久。最早由阿拉伯商人蒲寿生移植而来。某些习俗和生活条件代代相传。母女相传,母女相传,火炬代代相传,永不止息。几十年前旬浦姑娘出嫁的时候,婚俗的框架还是一样的。从村道上送未婚妻,到婚礼上送嫁妆篮,再到全村送花,基本都是一样的。据说现在的婚礼队伍更大了。当然,也有人反对,说这近乎奢侈。

老班长出嫁,新娘温柔。那年的婚礼上,寻普的新娘自豪地把我哥介绍给她的朋友和伴娘。她笑着用闽南语说:“这是帮我买缝纫机的姐姐,这是我姐姐。”我的朋友现在都是排球教练了。”说实话,以前还以为荀浦的姑娘们性格内向,有点“封建”,现在都被宠坏了,老班长老婆是个五湖四海的女人,显得文静寂寞,实则热情大方,入厨出堂,令人印象深刻。

当然,后来也传出班长夫妇发家致富,开了一家服装厂。他被认为是时尚变革的先驱,是“勤奋致胜”的典范。感觉荀浦女人骨子里有个基因,王府虔诚,能砍杀。如果你敢做某事,你可以开一家工厂。不幸的是,他在换工作后失去了联系。真希望老班长能见到卓文。走出旬浦村,感慨万千。我们的传统文化信仰源于扬弃和传承,海纳百川,万古长存。丝裙丝袜桃花岸,轻薄裙扇杏花楼。

如今,寻蒲彻底炸了。人人都爱美,一个爱拍照的人又怎能留美,错过与否定呢?留一张与花的美照,此生万事如意。闽南海风,以贝壳墙为背景。古老的渔村里,没有渔船,没有渔网,只有村姑们忙着挖贝壳。村里古庙的蚌壁旁,簪花摇曳,处处含笑。日日起床欲梳簪花的巽浦姑娘,带来了郁郁葱葱的春天。老爷子说起少年,以簪花王的身份勇敢地陪伴着他。生活之乐融融,母妻女笑颜爽!

谢武老师(中)为我们加油!