第一次去新疆,别再去喀什人挤人了,这里比敦煌更震撼!

#云游风物之旅#

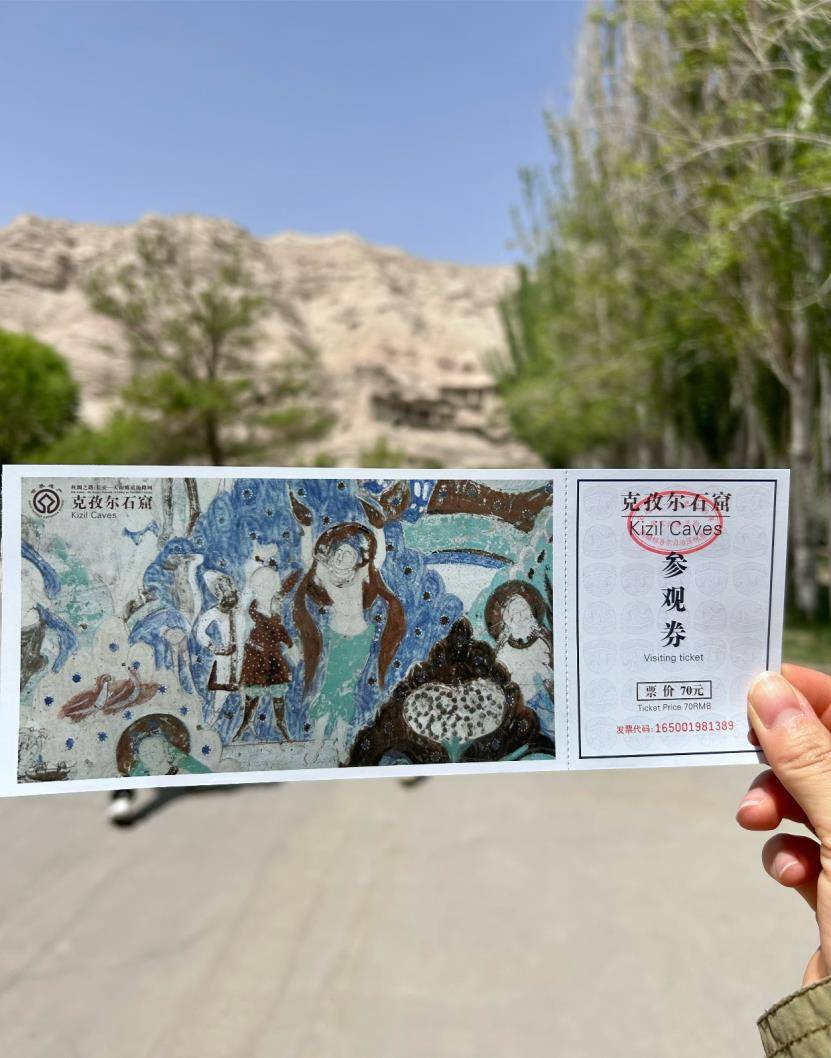

克孜尔千佛洞,号称中国最早的“佛窟”,比敦煌莫高窟还早,内地佛教最早从龟兹传入,从而流行起来

在库车的第二天,和本地的向导约好了早9点半在酒店门口见面,他要送我和另外三人去独库公路沿线。

独库公路

布达拉宫➡️红林染天➡️天山神秘大峡谷

在预定的行程计划表里,我们第一站会去克孜尔千佛洞,然而事与愿违。向导以“天气炎热,石窟10点左右去太晒”为借口,取道独库公路终点沿线观景,这本是下午的行程。

后来才知,同车的江浙女孩不走千佛洞,主要去独库公路。旅行社想必是为了节省人力、车力的缘故,将我们四人凑足一车。

布达拉宫,不是拉萨的布达拉宫

在盐水沟隧道入口前方,克孜尔亚山体的一部分被称为

“布达拉宫”

。想来是常年风力作用的结果,

赤红色的山体

渐有了雕栏画栋般的形态,

因形似布达拉宫,而被当地人开发成一处旅游景点,看来得去拉萨认祖归宗。

自驾走独库公路终点段的游客,大多会停下拍照留念。

独库公路终点路段以雅丹地貌为主,沿途一片又一片的土地被风沙侵蚀,碎石黄土绵延不绝。

远近错落分布的风蚀土堆形状各异,经过亿万年的风沙抚摸,山体表面形成了层层叠叠的沟槽纹路。

车窗外,荒山残丘交替变化,毫无绿意。走过张牙舞爪的黑石林时,原本压抑无趣的土堆突然过渡为鲜亮的红色山丘。

这片由红色砂砾岩堆积而成的丹霞地貌被称为

“红林染天”

,天朗气清的时候,红与蓝在天边相接,艳丽非常。旁边流经的库车河被称为南疆的文明河,河水南下经库车市,连接库车老城与新城。

红林染天

沿着红林开到尽头,便是

天山神秘大峡谷

,红褐色山体集合之地。入口处威严耸立的两根桩柱气势恢宏,两边是经亿万年的风雨侵蚀,形成的直插云天红色山林。

往峡谷深处走,能感受到湿冷的气流在山谷中蔓延开来,和外围相比,阴凉许多,原本沿路常见的干燥细沙碎石渐渐变成绵软的泥地,有水流经过此地。

顺着前人踩过的脚印走过去,才能避免陷入泥坑,想不到天山神秘峡谷还是库车河河谷。

天山神秘大峡谷

天山神秘大峡谷

顺着原路返回的间隙,遇到了往前走的阿图什夫妇。夫妻俩走走停停,大多数时候是长相敦厚的丈夫举着手机根据妻子的指示,迈着小碎步左右移动寻找完美角度,生怕一不小心惹得新婚妻子不开心。

江浙女孩在峡谷网红位置支起三脚架,安上照相机后,人在镜头前开始调整姿势,以获取最佳拍照效果。

新一代的“某某到此一游”不再往山石上刻字,改为在社交网络上晒人与景和谐共融的美照。

离开大峡谷后,向导开车往来时的方向走。在靠近库车市的独库公路交叉路口处,向导拐上307省道,进入拜城县,准备在克孜尔乡放我们下来吃中饭。

沿着省道建设的克孜尔乡,附近只有黄沙荒原,这是方圆几十公里可以吃饭的第一站。

独库公路沿途风景

向导将车停在一处人流聚集的面馆前,维吾尔族平顶建筑门前的树荫下,三四张方桌前,坐着行经此地的食客们。大多数都是附近施工队的工人,夹杂着三三两两的本地人。江浙女孩点了份羊肉抓饭,我和阿图什夫妇各点了一份过油肉拌面。

克孜尔千佛洞

马车➡️鸠摩罗什➡️千佛洞

我们吃完饭大概是两点半左右,从克孜尔乡到千佛洞14分钟,而我的预约在3点后,这意味着会提前到景区门口。我不断在想,如果景区要求卡着预约的时间进去,那我岂不是得在大门外等一段时间。

车开到307省道与克孜旅游专线公路的交叉路口时,接江浙女孩的小汽车来了。

小汽车司机梳着大油头,手腕上一串金色圆盘手表,戴一副墨镜,身着花衬衫,脚蹬黑亮的皮鞋,体型细瘦,个小架子足,站在身材魁梧的向导面前,气势和面子没输,在这荒郊野外可以算是摆阔第一人。按照江浙女孩的说法,这辆车应该只会载她一人。

我们沿着克孜旅游专线公路继续往前走,向导一边指着远处明屋塔格山上的几个洞窟,一边用维吾尔语和后排的阿图什夫妇聊天,应该是在说千佛洞的位置。正对景区大门停着3辆旅游大巴,旁边的停车场上有不少私家车。景区门口树荫下的解说员大声指引着游客,我走过去问她才知道,

没到预约的时间点可以提前进去

。

从景区门口到石窟位置需要走1公里左右,大门口停着的马车是专门为了这段距离而设,每人5元。阿图什夫妇问我要不要一起坐马车,我答应了。马车上的木板像跷跷板一样,因为重量原因,不时向一侧偏移。

克孜尔千佛洞

鸠摩罗什广场前的这段路,两侧都是高大的白杨,在夏日的正午,阳光穿过树叶,在路面上投射出斑驳破碎的树影,依稀可以看到一千多年前佛教发展鼎盛时期,开凿石窟的信众在山下忙碌的身影。

下车后便会看到单腿踩在石上,右手撑于膝上,闭眼修行的鸠摩罗什像。他面朝西部,像是对着西天禅定冥想。

顺着台阶往上走,讲解员拉起警戒线,一次只能进去10人,要等上一拨人下来,才能轮到我们。讲解员老远看到阿图什夫妇(信仰伊斯兰教)往这边走来,便上去和他们沟通,他们不会进入窟内,只在外围参观。

中国第一“佛”

克孜尔千佛洞&佛教

克孜尔千佛洞的修建与佛教在新疆的兴衰有着极大关联。公元3世纪,龟兹作为佛典的传播中心,

很多佛经由此传入内地,可以说是中国最先“佛”起来的城市了。

时下在都市人中

流行的“寺庙游”

,背后少不了龟兹的助推。

当时佛教气象兴隆,达官贵人及平民百姓开凿洞窟,供僧人修行拜佛、译经布道,在市区则盛行着“上车睡觉,下车看庙”,途中遇到佛像,那是要顶礼膜拜的。佛教文化的流行度在当时可见一斑,由此推动千佛洞连续建造600多年,而后随着战乱及佛教消亡,伊斯兰教兴起,石窟日渐衰落。

在维语中,克孜尔意为“红色”,晴天下山体与洞窟皆为黄色,而在朝晖夕阳映衬下,犹如胭脂。从山下往上看去,层叠有序的洞窟大大小小排布在质地松软的明屋塔格山上,讲解员带着我们一行人,沿着旁边的木质护栏蜿蜒而上。

克孜尔千佛洞的壁画,以青蓝为主色调,青色取材自当地产的矿物,而蓝色是由当时的丝路商人从阿富汗带来的青金石磨制而成。两千多年前的佛教信徒,通过洞窟壁画的形式,宣传佛教教义。

如今看着墙壁上佛像袈裟因为人为盗窃金箔而被剥除,青与蓝所绘就的菩萨像支离破碎,满目疮痍。如果不是天灾人祸,它们将历经千年而不朽。

从石窟出来后,往对面眺望,雀勒塔格山脚下渭干河缓缓流过,山的南麓就是龟兹绿洲。这里温暖干燥的气候为农耕文明提供发展条件的同时,以商队为媒介,推动欧洲、中亚、南亚的文明在此交汇。

驼铃声声传佛来,铁骑嘶鸣新月起。一切因人而来,最终一切也因人而去。