青島文史|即墨古城變遷

即墨位於青島北部,東瀕黃海,南依嶗山、城陽,西與膠州、平度相鄰,北與萊西、萊陽接壤,東北與海陽隔海相望。

商、周時,即墨為萊夷地。公元前1406年周武王滅商後實行封邦建國,其中,分封在山東的小國就有夷國;公元前722年“紀人伐夷”,紀國在今壽光東南,夷國古城址在今藍村鎮古城村。戰國時期,即墨已巍然屹立在齊國之東方,即墨古城盛極一時,與國都臨淄並誇殷富。秦統一天下,實行郡縣制,即墨始定為縣;其時膠東半島為膠東郡,郡治在即墨。西漢析膠東郡為膠東國和東萊郡,膠東國治所設在即墨,轄有即墨、昌武、下密、壯武、都秩、挺胡、觀陽、鄒盧八縣,做為“國都”的即墨城,也成為膠東國政治、經濟、文化中心。自秦漢至南北朝的700餘年間,雖然朝代變換頻繁、戰亂不斷,但即墨縣制不改。南北朝的宋時,壯武縣廢除並入即墨縣。

公元556年(北齊天保七年),即墨縣、不其縣縣制被廢除,一同並入長廣縣(今平度市)。公元596年(隋開皇十六年),縣制恢復,在今址建縣治,縣境版圖兼有原壯武、皋虞、不其三縣故地,“其地三面瀕海,右伏馬鞍,北至靈峰,二勞拱其南,天柱維其東,形勝為東方冠”。它包括今之即墨區、嶗山區、李滄區、城陽區和青島市內四區的廣袤地域。古人在縣治的選擇上頗有講究,煞費苦心,也極具遠見。新城址坐落在盟旺山(“縣脈自此出”)西,城南淮涉河呈元寶狀繞古城;因沿襲舊邑而名的墨水河是城南閣外的一條小河,發源於馬蘭嶺,在石棚水庫之北,南北向註入淮涉河,近人又將淮涉河稱為墨水河;這一縣境行政區域和縣治的確立,在隋後至明清的千餘年延續不變。

1897年11月14日,德國以曹州教案為借口,占領瞭即墨縣南部海域和部分陸地,翌年3月強迫清政府簽訂《膠澳租借條約》,將膠州灣海面、潮平周邊100華裡、陸海總面積1128.25餘平方公裡(其中陸地面積551.75餘平方公裡,包括白沙河以南仁化鄉的大部分、裡仁鄉和福海鄉的一部分)的區域劃為“膠澳租界”。這塊地方即是後來的青島市。1935年,為擴大青島市郊,民國政府又將時屬即墨縣海潤鄉的嶗山東部地區劃入青島市。

1949年5月26日,即墨全境獲得解放,先後隸屬膠州、萊陽地區。1958年10月,即墨縣劃歸青島市。1961年3月,即墨縣劃歸煙臺地區,同時,將轄有的城陽、棘洪灘、馬戈莊、河套、陰島5個公社劃歸青島市的嶗山縣,形成今域。1978年12月,即墨縣劃歸青島市。1989年,即墨撤縣設市,由青島市代管。2017年7月,即墨撤市劃區,由青島市代管。

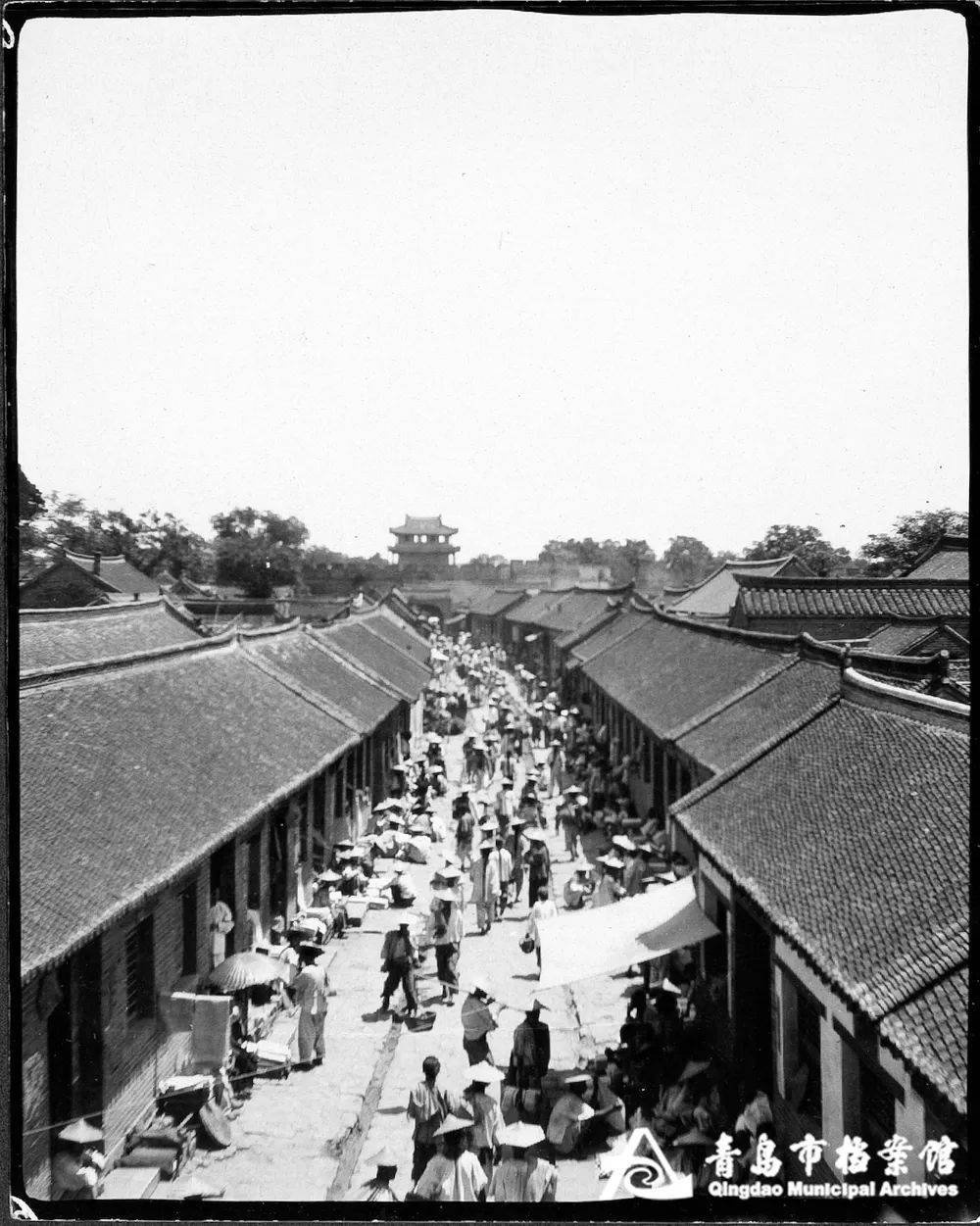

從隋建即墨城,歷經唐、宋、五代、金、元初的750餘年,縣城的規模和建築已無可考。最早的記載是元至正十一年(1351年),知縣呂俊築城,建三門、四閣。城墻高9.1米,厚6.6米,周長2公裡。三門均有題額,東為“望海”(明萬歷版《即墨志》記為“望潮”),南為“景岱”,西為“臨川”(又名“餞暉”)。城墻外側有深約3.9米,寬11米的護城河。四閣,東為“寅東”,北為“拱辰”,西南石刻無考。至清咸豐九年(1859年),先後修整瞭十次。城墻的高、厚和護城河的寬、深皆有增加。其中,明萬歷元年(1573年)城門改為磚砌,明萬歷二十八年(1600年)城墻改為磚砌,三門題額易名,東為“潮海”,西為“通濟”,南為“環秀”。清乾隆二十五年(1760年)三城門皆增修門樓。民初,三門門額又易為原名。即墨古城的三個城門均為甕城,城門門樓為兩層閣樓。甕城門與城門不在同一方向。

即墨古城建築宏偉,東西長608米(至城墻中心),其中十字街中心至東門318米,十字街中心至西門290米;南北長492米(至城墻中心),其中十字街中心至北城墻257米,十字街中心至南門235米。城內,有東西南北的十字大街,街巷縱橫,民居聚集;有碑坊42座,縣署、聖廟、城隍廟、學署、勞山書院、考院、參將署等建築群13處。北有橫河(明萬歷版《即墨志》記作“石河頭河”及“北大河”,1950年改稱“橫河”,1998年又改稱“龍泉河”),南有墨水河將城環其中。東西南北四閣屹立在外,約29處寺、廟、壇、祠遍佈城內外。即墨城是一座具有雄偉建築和豐厚文化底蘊的歷史古城。

2013年2月,即墨市委啟動“即墨古城再造”工程,2018年10月,即墨古城完成建設全面開放。自開放以來,即墨古城成為千萬遊客向往的青島文化旅遊新名片、城市發展新地標。

來源:青島檔案公眾號