看印度:竟有22種官方語言,文件印到心累,鈔票上密密麻麻全是字

我們都知道,語言是一個國傢和民族重要的文化構成之一。一般,對於一個國傢來說,統一的語言使用起來更加方便,這更加有利於國傢的發展。不過,想要做到一個國傢隻有一種語言確實比較難。除瞭單一民族的國傢,其他國傢都很難做到。今天所講的這個國傢也是一個多語言國傢,它就是印度。

印度是世界四大文明古國之一,曾創造瞭燦爛的印度河文明,擁有十個大民族和眾多小民族,但因為印度是割裂的,長期以來都不統一,因此擁有眾多語言,而且難以統一。

印度的語言多達1652種,隻官方語言就有22種,印度獨立之後,印地語成為第一官方語言,不過有一半印度人不會說,熟練掌握英語的人在總人口中都不到百分之十,雖然如今會說英語的人越來越多,但對於他們本國來說,想要使語言統一是一件多麼困難的事情。

印度在近幾年發展十分迅速,不過在發展過程中,語言可以說算是一個短板瞭,官方語言太多,導致印度的官方文件必須要有多種官方語言,不印的話就算歧視。

另外,語言太多在一定程度上也會制約他們自己的經濟發展,不同地區的人在一起根本無法交流,明明是同一個國傢的人,開重大會議的時候每個人身邊都要跟一個翻譯,隻是聽起來也覺得非常麻煩。

印度總理莫迪上臺時發佈過一項規定,所有學校在教學時都至少要教三種語言——當地語言,印地語和英語。不過這項政策遭到瞭很多人的反對,最終無法實施,因為印度有明確的規定,可以語言建邦,也就是說,會說一種語言的人達到一定數量,就可以成立一個邦瞭(邦相當於我國的省,但是邦更加獨立),因此各地為瞭使自己的邦不被取消,都不願意教其他地方的語言。

那麼印度為什麼難以統一呢?筆者認為主要是歷史的原因。

我國有秦始皇統一度量衡,印度卻始終沒有做到真正的“統一”。

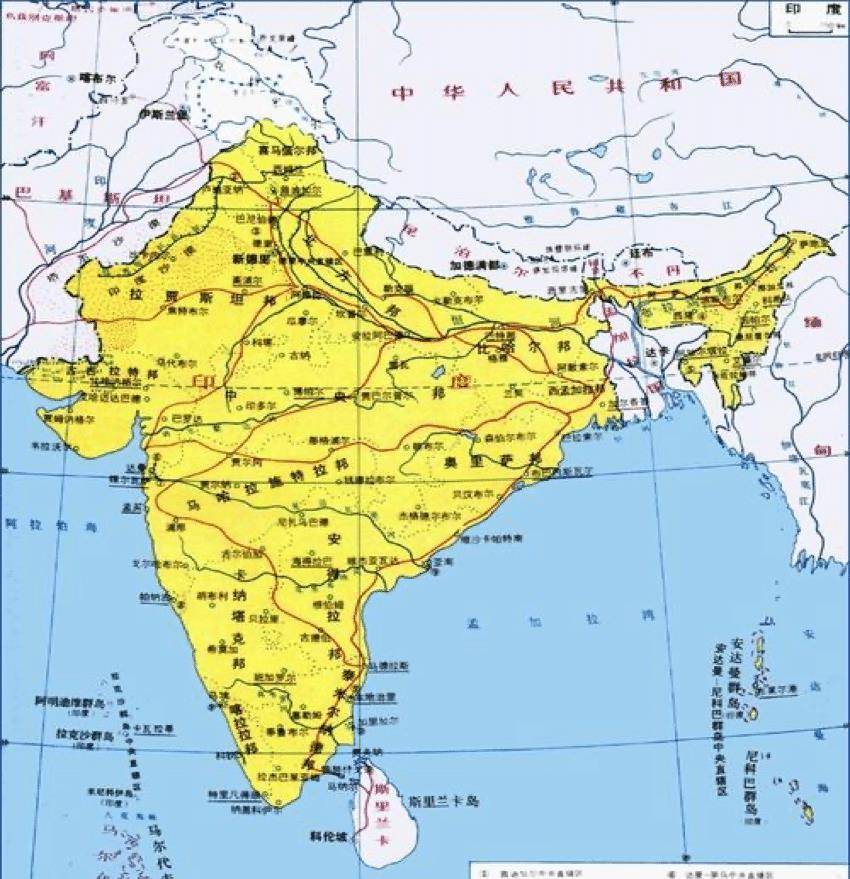

首先,南亞大陸地區曾長期遭受外族的入侵,因而長期處於邦國獨立、地方割據的狀態,即使是南亞歷史上曾建立過很強大的的王朝,也隻是實現瞭南亞大陸局部的統一。印度曾處於殖民時期,那時,歐洲國傢中,葡萄牙首先在印度建立據點,此後荷蘭也介入其中,而到瞭18世紀,英國和法國成瞭主要殖民國傢(後來英國在與法國的鬥爭中取得勝利,將法國的殖民地削減成幾個小殖民點),這就導致印度難以實現完全統一。

其次,地理位置也是一個重要的因素,南亞大陸內部被分成幾個板塊,北部的高山區、中部的平原區、南部的高原區。平原地區地形十分平坦,利於耕種,而且土地肥沃,糧食產量高,一直以來都是歷代王朝重點經營和管理的地區,印度大部分人口也聚居於此,因此歷代王朝都將占據印度河和恒河平原列為重要目的,而有些地區由於山地較多,海拔較高,地理位置偏僻,易守難攻而長期被一些地方民族占據,難以管理,印度王朝未能將這些地區納入管轄,這也造就瞭地區之間發展的不平衡,從根本上造成瞭地區文化差異。

第三則是歷代王朝都沒有認真對自身問題進行總結。人們常說吸取歷史的教訓是發展的前提,而印度歷史上各王朝統治者沒有認真總結歷史的教訓,印度歷史上曾多次遭到外族入侵,外族入侵是對本民族文化和防禦能力的一次考驗,若被侵入,嚴重時則可能會使本民族的文化覆滅,但各王朝都沒有總結並計劃修築完善的軍事工事,防守力薄弱的興都庫什山脈開伯爾山口沒有得到妥當的防護,這就導致瞭印度歷史上被外族頻繁入侵,受到來自西北方中亞勢力的長期騷擾,外族勢力在3000多年來從興都庫什山脈開伯爾山口的侵襲從未中斷,這給印度文化帶來瞭不小的沖擊。

最終,是宗教問題,歷史記載,10世紀開始,來自阿拉伯的中亞突厥人開始進入印度,開始瞭伊斯蘭教大規模進入印度的時期。10世紀末阿富汗加茲尼王朝入侵印度,19世紀莫臥兒帝國瓦解,整個印度在這期間經歷瞭近1000年的伊斯蘭教統治過程。而在大不列顛征服印度之時,印度已經成為瞭一個宗教文化分裂的國傢。這些都是印度語言難以統一的原因。