福建飲食界真正的噩夢,不是廣東人?是線面!

一碗熱乎面條如果吃慢瞭會坨、會漲、會吸水,是全國各地人民的共識。但吃慢瞭會自己繁殖的面條,是每個福建小孩共有的噩夢。

在福建,基本每個小孩都曾因一碗永遠都吃不完的線面挨過毒打。

線面的無限繁殖宇宙

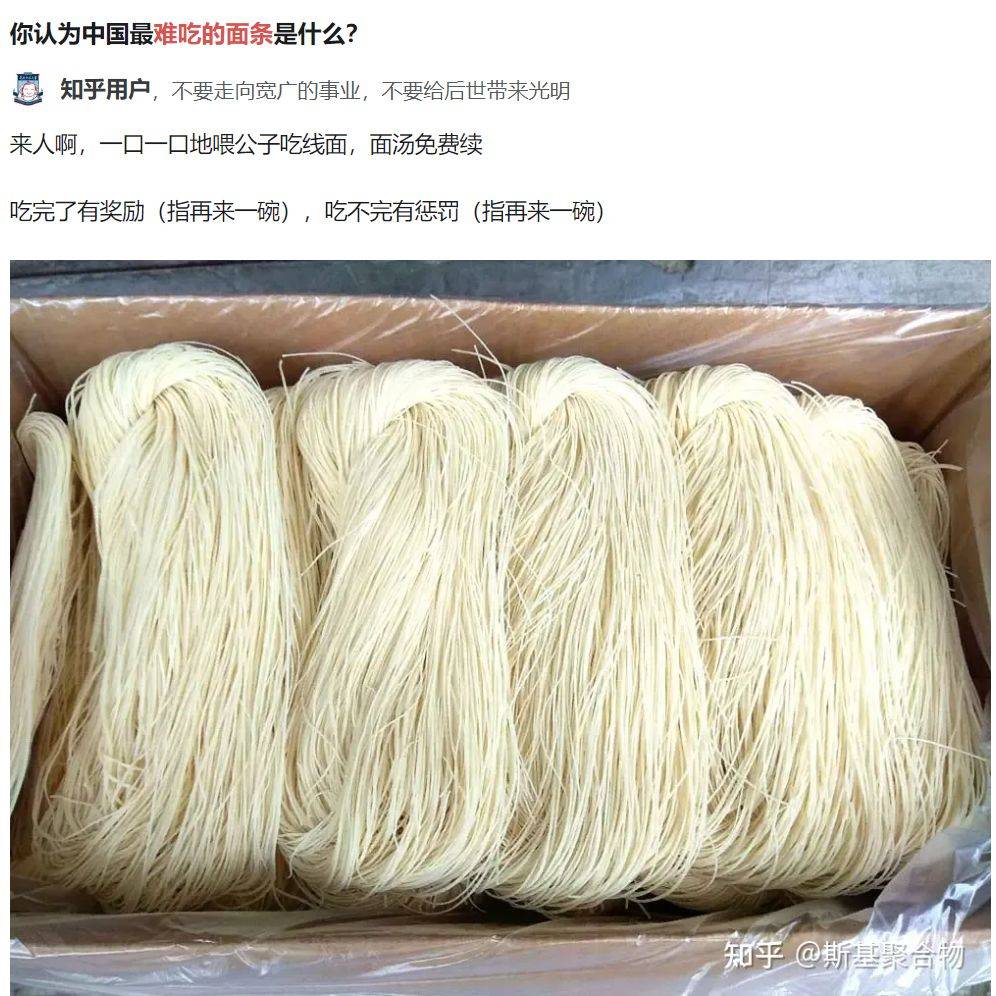

每個初次見到線面的外地人,都容易對眼前成捆的面食不屑一顧。大胃王們吃面往往以“袋”為計量單位,這看起來一捆還不及兩指寬的線面,顯然還不足以給他們塞牙縫。 不明就裡的人會以4捆起步,對胃容量有絕對信心的人則是8捆全放。

不明就裡的人會以4捆起步,對胃容量有絕對信心的人則是8捆全放。這種對線面缺失的尊重,最後往往都會讓他們付出一些慘痛代價。

在一個博主的挑戰視頻裡,他一次性將8捆線面倒進鍋中。經歷瞭至少三次中場休息,歷經11個小時都沒能吃完那盆線面。

後來他才意識到,每一次他為自己的進食摁下暫停鍵,都給瞭線面無限繁衍的機會——要想吃完這份大餐,就不能給線面留機會。

這像個看不到頭的死循環,每次他重新坐回餐桌前的看見線面的時刻,都會像是還沒動筷子的那刻。

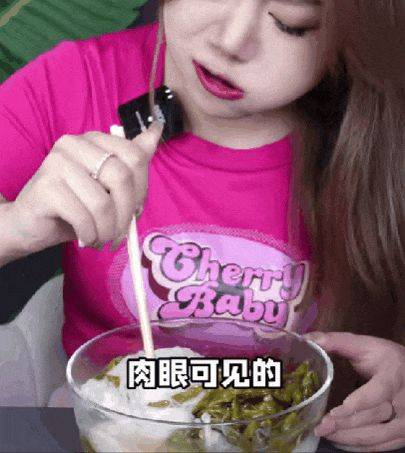

有自知之明的博主會量力而行,隻扔個兩捆進鍋。

她瞭解的隻是自己的飯量,她不瞭解的是這線面無盡的繁殖能力。

隻要給線面吸水的空間它就會充分膨脹,容器的大小決定瞭它最後的體積。

這根本不是吃飯,而是一場和時間的賽跑。

那些稍有一些生活經驗的博主,懂得把線面撈起來時要徹底瀝幹水分,防止它有繁衍的機會。

可即使是阻隔瞭線面和液體相遇的機會,也不妨礙博主吃完一盆線面後面露難色,直呼不會再吃第二次。

能吃下8捆線面,算是博主贏下瞭一場對胃力的絕對挑戰。

可吃下去的過程,對博主的味覺絕不算友好,隻能說是參與瞭一場傷敵800自損1000的單挑。

畢竟要說中國最難吃的面條是什麼,福建線面絕對榜上有名。

對每個福建小孩來說,從小到大最大的困惑其實是為什麼有人愛吃面。

很多福建娃從小就在受線面這種沒有嚼勁更沒韌勁的須狀物折磨,直到出瞭省才知道別人吃的那才叫面,自己吃的隻是“面糊”。 外地人對著線面抓心撓肝,福建人則開發出瞭新樂子——在網上觀摩打小折磨自己的線面,是如何整治外地人的。

外地人對著線面抓心撓肝,福建人則開發出瞭新樂子——在網上觀摩打小折磨自己的線面,是如何整治外地人的。

看熱鬧看的歡,但說到底,福建本地人都從未真正制服過線面。

好在他們對線面足夠敬畏,懂得在面端上來的那一刻,就得擯住呼吸。

每個人都心照不宣,需得以迅雷不及掩耳之勢,在5分鐘內迅速解決這碗共同的“敵人”。

不過當一個福建人單挑線面時,仍有機會陷入一系列兩難境地。

比如太燙吃不進嘴之時,就必須從燙嘴硬吃和無限挑戰中做出選擇。 雖說線面在當地人的記憶裡多半蒙著陰影,但留給它的也並不全是壞名聲,至少在都市傳說裡,線面有它另一幅面孔。

雖說線面在當地人的記憶裡多半蒙著陰影,但留給它的也並不全是壞名聲,至少在都市傳說裡,線面有它另一幅面孔。

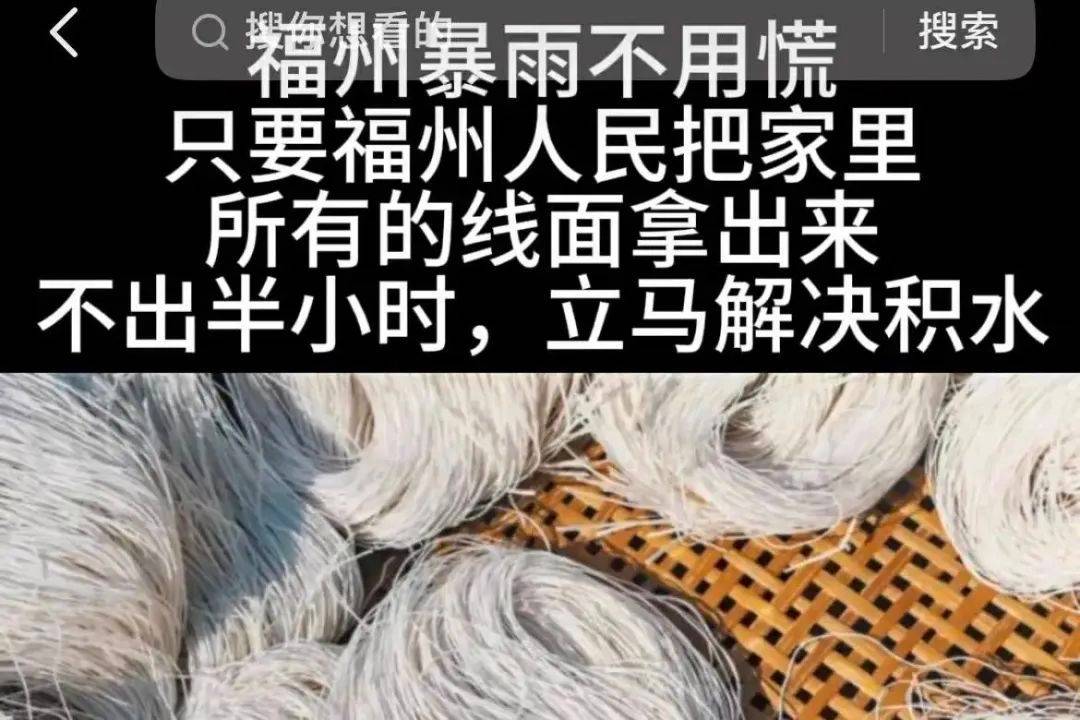

作為受臺風侵襲最嚴重的地方,當地最有名的傳說之一,就是大水沖進線面廠後,全市水位竟然都下降瞭。 甚至還有一種說法是:福建所有的線面廠都建在水利大壩下遊,一旦大壩崩潰,線面廠就能把洪水吸幹。

甚至還有一種說法是:福建所有的線面廠都建在水利大壩下遊,一旦大壩崩潰,線面廠就能把洪水吸幹。 在這些都市傳說面前,過往那些和治水有關的神話故事都黯然失色,

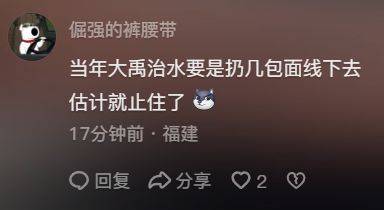

在這些都市傳說面前,過往那些和治水有關的神話故事都黯然失色,

“當年大禹治水,要是扔幾包線面下去估計就止住瞭。”

“精衛如果用線面填海,估計早就成功瞭。”

這些和線面有關的傳說,無一不在彰顯線面可怖的吸力和膨脹能力。

然而線面雖有讓無數大胃王盡折腰的紙面功夫,其最讓人破防之處尚不在此。

當你真的窮盡力氣將其盡數吞進胃裡之時,真正的怪事才會發生。過上兩三個小時大概率會發生的事情是:你竟然餓瞭。

管飽不扛餓,這便是線面讓福建人破防的第二重真身。

吃不完為此挨揍,忍痛吃完挨過血糖上升的飯暈,隻需要一趟早課的功夫肚子就開始嗷嗷亂叫——這便是無數福建人共有的童年陰影。

這像是一場關於食物的惡作劇。每個經歷過被線面支配恐懼的福建人,基本一生中的絕大多數時刻都要活在“線面”的陰影下。

他們逃不掉,且忘不瞭。

線面,作為一種成長標準

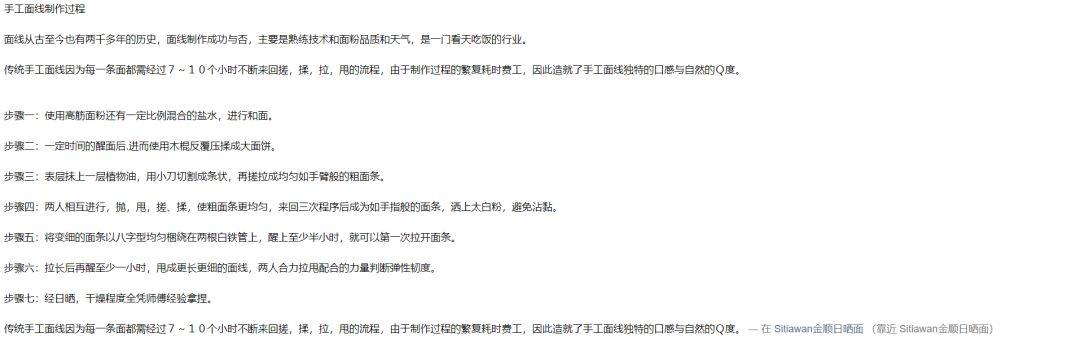

線面為什麼會越吃越多,還能無限繁殖?這主要和它的制作工藝有關。吃線面是一場和時間的賽跑,做線面亦是如此。

線面不單是煮的時候容易吸水,其實和面揉面階段也是一樣,所以必須要在面團癱軟前盡快把100斤的面團割成12根粗面條,盤進竹筐等待面團更松弛和更有韌勁。

這是為數不多的喘息時間,對於喘息時長的把控全憑經驗。這是關鍵的一步,事關後面的過面、抻面、定性和最後的口感。 線面的制作過程並不輕松,因為它時刻都在發酵,稍有不慎線面就會爛掉,之前的努力全都功虧一簣。

線面的制作過程並不輕松,因為它時刻都在發酵,稍有不慎線面就會爛掉,之前的努力全都功虧一簣。

尤其是拉面,它要以極密的間距均勻繞上面桿。這纖細如絲的線面制作過程必須一氣呵成,每桿60下分毫不差,且不能在後面的抻拉和甩動中斷掉。

到最後的曬幹階段,線面才會停止發酵並成功定形。下次膨脹,便是它下鍋的那一刻。

從制作到食用,這像是一場接力賽,每個人都在極力規避線面過度發酵的結果。

而線面,則是平等的折磨每一個和它交手的人。

小時候對線面恨得牙癢癢是福建人對線面的共同回憶,長大後想的抓心撓肝亦是福建人共有的傢鄉情誼。

出門在外想吃的也許不是一碗線面,而是盛夏蟬鳴,在院子裡玩的一身汗時奶奶叫的一聲“囝兒”。 也許人就是會變的,當時不理解為什麼會有端出來的時候吃不瞭、能吃的時候就變成一坨一坨的面。工作後離鄉才知道就算天下的美食再多,也比不上故鄉媽媽做的味道。

也許人就是會變的,當時不理解為什麼會有端出來的時候吃不瞭、能吃的時候就變成一坨一坨的面。工作後離鄉才知道就算天下的美食再多,也比不上故鄉媽媽做的味道。

這個味道在武漢可能是熱幹面,在湖南可能是米粉,在東北可能是餃子,到瞭福建就是線面。

當在異鄉煮上一碗線面,面自體繁殖時,思緒仿佛也隨之漫開。

你想起來為什麼覺得線面能代表福建,因為好像從小到大,各種場合都有它的身影,想忘都忘不瞭。

手工拉成的線面口感柔軟細膩,格外好消化,細細長長的形象又蘊含著福澤綿長的寓意,特別適合需要祝福的場合。

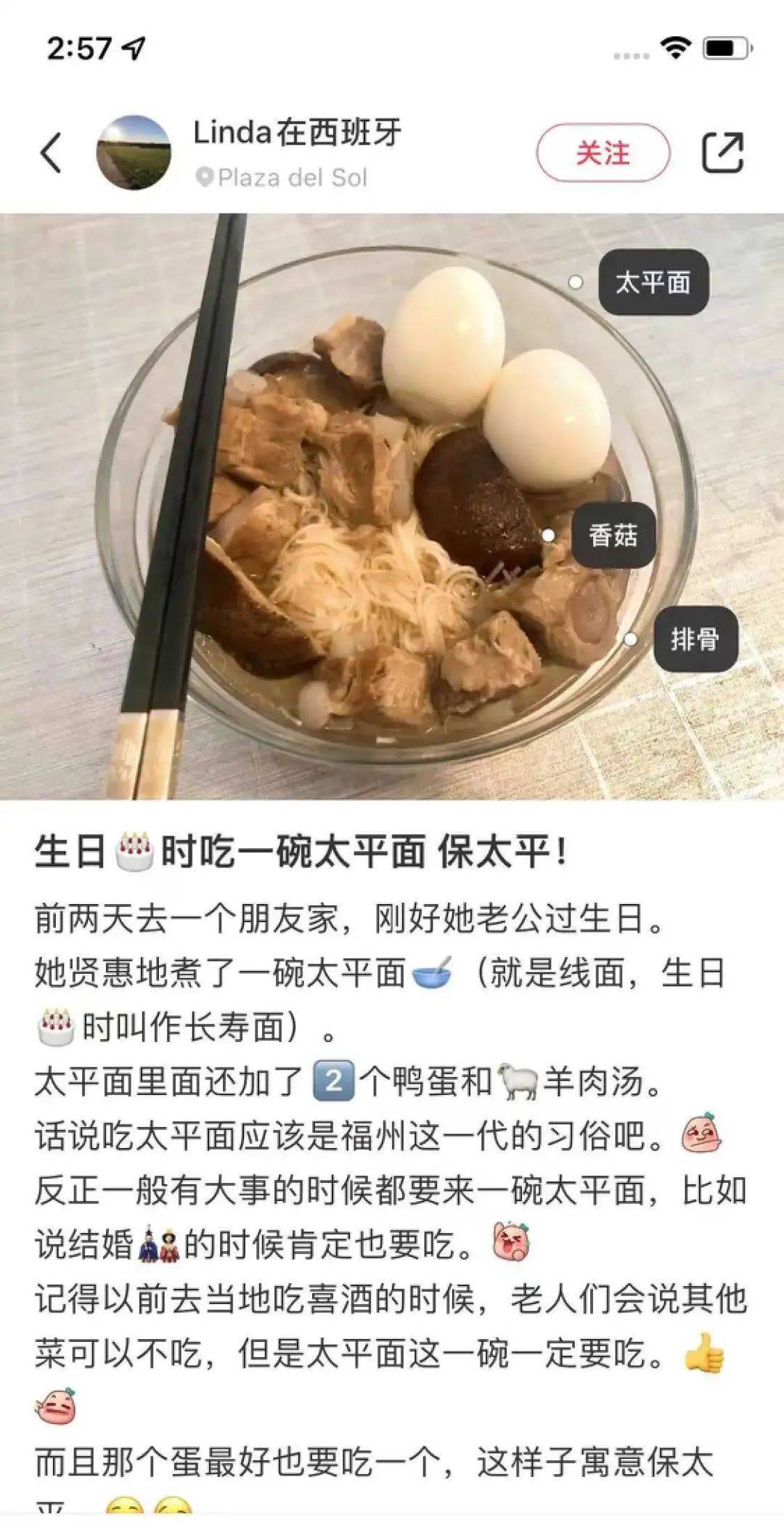

因此,不管是辦喜事還是參加喜事,它總是在喜宴上率先登場,結婚訂親是“喜面”,誕子滿月是“誕面”。

因此,不管是辦喜事還是參加喜事,它總是在喜宴上率先登場,結婚訂親是“喜面”,誕子滿月是“誕面”。 而“怎麼也吃不完”的屬性也仿佛正為人多的場合而生,來往賓客你一筷子我一筷子,一群人的心就連在一起。

而“怎麼也吃不完”的屬性也仿佛正為人多的場合而生,來往賓客你一筷子我一筷子,一群人的心就連在一起。

就是剛開始有些拘謹,就著線面的熱氣,三言兩語氣氛也能變得喜慶。

王勃寫“海內存知己,天涯若比鄰”,送親友出門,送別的千言萬語都藏在一碗熱湯線面裡。

線面連綿不絕,沒有盡頭,是情感的綿亙不斷,扯不完的線面也寓意著一路平安順遂,不管你走到哪裡,這碗“平安面”都能把我們牽在一起。

線面可以代表送別,也可以是相逢。

接待遠道到來或者第一次登門拜訪的客人時,一碗豬腳線面成瞭必備的待客之物。在福建,它又被稱作“餉容面”。 在福建人的傳統中,豬腳寓意著好運和富貴,而線面象征著美好的未來。這碗熱騰騰的面線,是初遇也是重逢。

在福建人的傳統中,豬腳寓意著好運和富貴,而線面象征著美好的未來。這碗熱騰騰的面線,是初遇也是重逢。

等到瞭大年初一,在重宗族、崇祭祀的福建,線面也承擔瞭祭祖祭天地的屬性。吃瞭這一碗線面,寓意著全傢新年皆順順利利,福祿壽喜齊聚。而正月初九的線面,又寓意著有頭有尾,驅邪避災,萬事大吉。

面可以討價還價,但蛋一定得吃完,不然老人不放心。

其實不止外地人,福建人本身也挺納悶的。你說線面重要,它也比不上海鮮能高居餐桌C位,但你說離瞭它吧,飯桌上又總覺得少瞭點啥。

線面作為承載福建人所有重要時刻的食物,在它那份可怖的膨脹力背後是一種食物的智慧和關於生存的哲學。

在過去吃不上飯的年代,線面的膨脹力就是它最大的魅力,因為隻要慢點吃,這一碗面就可以坨成兩碗吃。 佩索阿寫“如果孩子的童車把我撞著,童車將成為我故事中的一部分”,對於福建人來說,線面就是自己故事的一部分。

佩索阿寫“如果孩子的童車把我撞著,童車將成為我故事中的一部分”,對於福建人來說,線面就是自己故事的一部分。

曾經,一碗面線端上桌,意味著辭舊迎新或者又長瞭一歲。而今,線面端上桌,則更多代表著一個福建孩子即將告別傢鄉,踏入未知的天地。

食物從來不隻是食物,線面也不隻是線面,它是情感的表達,也是福建人的記憶。

俗話說“仍憐故鄉水,仍愛故鄉味”,福建人的一生,就在無數碗線面裡起承轉合,峰回路轉。

當一碗線面踏踏實實入瞭福建人的肚,對他們來說就意味著回瞭自己魂牽夢繞的傢。

轉載自《跳海大院》