(人權行動看中國)甘肅“岐黃之術”對癥節令養生:傳導健康生活方式“治未病”

中新網蘭州12月10日電 (記者 馮志軍)“大雪時節氣溫逐漸下降,此時是自然界陰氣最盛之時,人體的陽氣也隨著自然界的陰氣轉盛而潛藏於內。因此,‘養藏’乃冬日起居的主旋律,大雪養生也應以‘斂陰護陽’為根本,以順應自然界閉藏之規律……”連日來,岐黃中醫藥文化博物館“應景”推出大雪養生知識。

岐黃中醫藥文化博物館講解員孫萌向中新社、中新網記者介紹說,在冬天裡,要少吃咸味食品,多吃些苦味食物以益心氣,如豬肝、羊肝、大頭菜、萵苣等。此外,大雪節氣晝夜溫差比較大,人們早晚會因寒冷而感到不適,溫熱的食物和飲料更有助於養護陽氣,最佳作息時間應是22時至次日6時。

“小時候的志向是做一名醫生,現在的工作也可以說離夢想的偏差不算遠!”在孫萌看來,每天學習瞭解並向公眾科普健康睡眠、合理飲食、疾病預防、有益運動、讀書養生等養生保健知識,讓更多人瞭解中醫藥文化歷史和優秀傳統文化,可以把健康的生活方式傳導給公眾,讓大傢學會“治未病”。

岐黃中醫藥文化博物館位於甘肅慶陽市慶城縣周祖陵景區,是全國唯一一座融學習觀賞、研究探討、養生休閑為一體的以岐黃中醫藥文化為主題的綜合性博覽館,也是全國最大的岐黃中醫藥文化研究基地。該館全方位多角度展示瞭岐黃中醫藥文化的深厚恢宏與博大精深,同時展出文物、藏品、中藥材標本和各種版本的《黃帝內經》等共計1800餘件。

圖為位於甘肅慶陽市慶城縣周祖陵景區的岐黃中醫藥文化博物館。(資料圖)岐黃中醫藥文化博物館供圖

近年來,岐黃中醫藥文化博物館通過抖音、微信公眾號等多個平臺進行廣泛宣傳,特別是抖音平臺發佈中醫藥文化推廣宣傳視頻累計播放量已達200萬……這些定期發佈中醫養生知識,向公眾普及健康睡眠、合理飲食、疾病預防、有益運動等養生保健知識,為全民健康提供瞭有力保障。

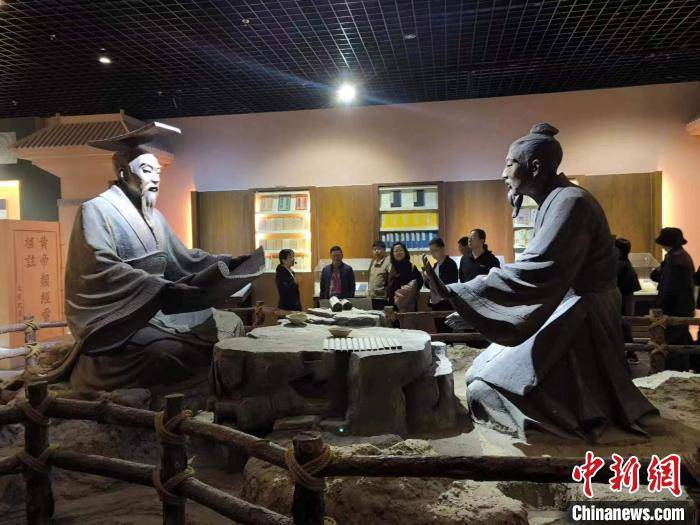

“岐黃”指岐伯與黃帝。相傳,黃帝在北地找到瞭岐伯並誠心求教,他們在此地探討醫術長達數年之久,在慶陽境內留下瞭許多“足跡”。黃帝問瞭岐伯1080個有關天文地理、防病養生、安邦治國的問題,岐伯分別從“上醫醫國、中醫醫人、下醫醫病”三個方面作瞭精辟的回答。

後人將這些問答整理成書,這奠定瞭我國最早的醫學養生巨著《黃帝內經》。後世因此稱中醫學為岐黃之術,岐黃也被視為醫傢之祖。

圖為遊客參觀岐黃中醫藥文化博物館。(資料圖)岐黃中醫藥文化博物館供圖

孫萌說,近年來,該館傾力挖掘岐黃中醫藥文化資源,打造岐黃文化知名品牌。去年佈展瞭岐黃文化研究成果展廳,對博物館內涵進行瞭提升改造,對國醫鼻祖岐伯出處考證、岐黃文化論壇成果等各個方面的資料進行瞭整理匯總。今年通過短視頻、現代數字語音等多種方式,讓公眾瞭解岐黃文化和中醫養生之道。

“通過深入解讀《黃帝內經》,我們將岐黃文化養生之道融會貫通至博物館講解中,並對應四時節氣,從飲食、睡眠、運動、音樂等養生的各個方面,將中醫養生文化融入到日常生活中來。”孫萌表示,針對不同人群還提供多個版本的科普解說詞,比如針對“當下年輕人註重身材保養”,那就需要教他們如何合理飲食和運動。

孫萌說,在中醫藥文化傳承方面,該館近年開展瞭形式多樣的研學活動,已累計接待100多個研學團隊。通過精彩的講說,形式多樣的文化場景,讓學生們對中醫藥文化有瞭更深入瞭解,為弘揚中醫藥國粹產生積極推動作用。通過實地研學讓孩子們喜歡和熱愛中醫學,引導他們樹立遠大志向,“不為良相則為良醫”。(完)