吉林市江南城区最佳的踏春处,我认为是江湾桥东侧的木栈道上

走在江湾桥至圣母洞的一段江畔栈道上,带有干枯枝叶味道的风并没有加剧早春的寒凉,反倒能嗅到弥漫其间的温润,深深呼吸,周身不觉畅快。由于去年三月,是隔着窗看草泛青,柳如烟,于是今年踏足户外,在江畔寻春时,脚步便有些激动和轻快。

以江湾桥为界,桥东、桥西两侧的景致是不同的。桥西侧的栈道所经处,树木挺直,形态中规中矩;靠岸一侧的陡坡上,以及栈道下的平缓处尽是草皮和匐地藤蔓,此时枯黄的地面,早已大面积钻出嫩绿的草芽。不过这种春意,人工迹象颇为明显,被养护关照,光彩就难免趋同,极易让人们的审美倦怠。

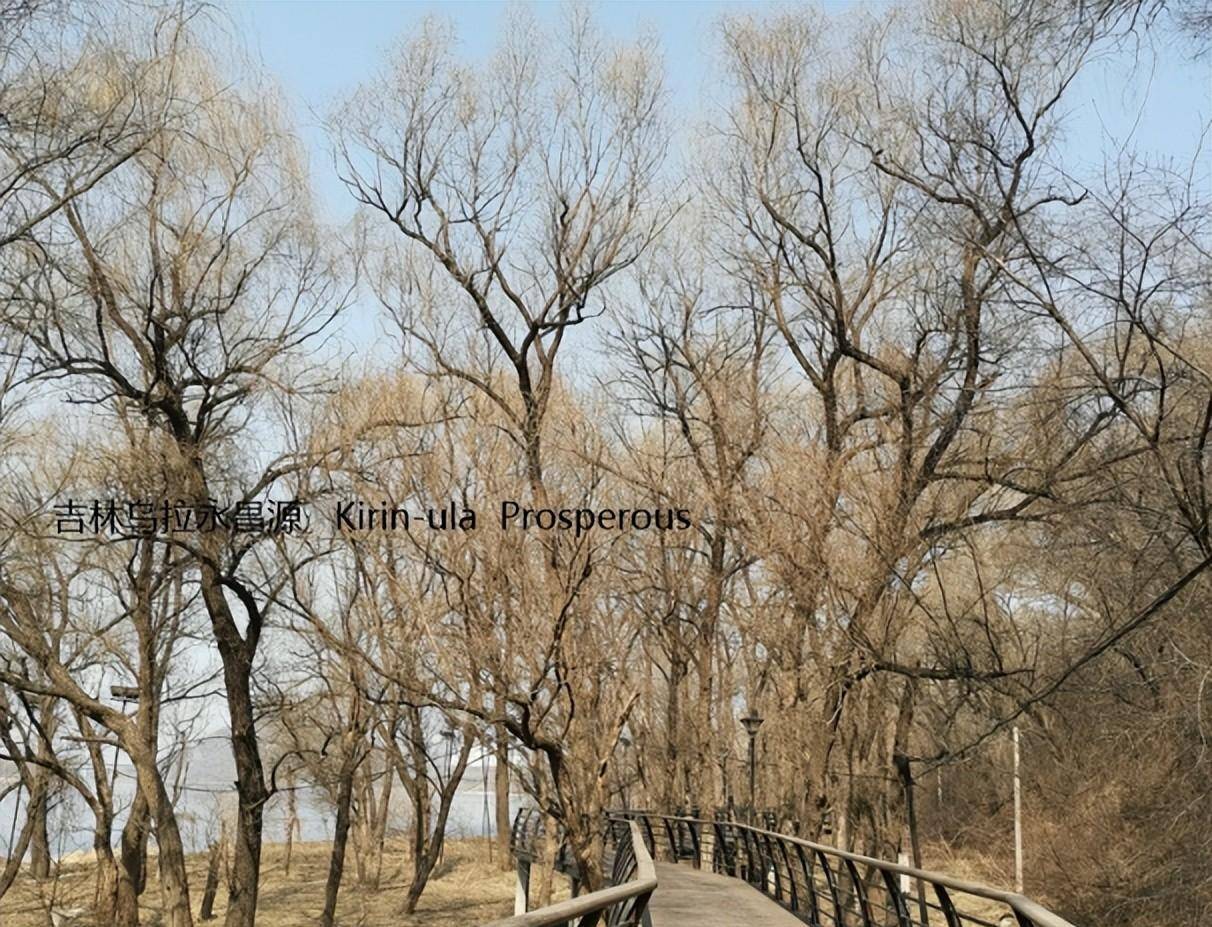

到了江湾桥东侧,身边景物虽不乏人工修饰,可放眼望去,一草一木却能让人品出不羁的气质。这里没有整齐的坡岸,临江之地尽是伟岸乔木、峥嵘灌木、落拓荒草点缀的“土崖”。尤其是处在松花江的“水北阴面”,土崖上自然生长的硕壮树木为了赢得光照,大都倾斜向上生长,树木的这种姿态在山区常见,在市区内则算是特殊景观。

总觉得有草无树之坡似丘,有这种斜生树形之坡,则似山岭。非单树形,行进在这段栈道上,长满青苔的虬然树干甚至斜横在栈道上方,枯朽倒木“醉卧”栈道之侧,点缀冻青的幽幽树林携嶙峋怪石簇拥通幽曲径……顺着栈道的起伏转折,扑面而过的风景便更有穿越山林之感了。

然而“穿越山林”终是错觉,栈道一侧是浩荡北流的松花江水。晴空之下的江水如蓝色飘带,不时被早春的风吹拂,涌向临江的林地、土崖,似要抢在春雨之前,滋润近水之地。木栈道也在林木豁然之处设置了饱览水色天光的亭台,凭栏处可见浅水处,数百头小鱼被阳光照出的长影,粼粼然若“空游无所依”的精灵。

幽静是行进在木栈道上的感觉,但这并不意味着孤寂。除了脚步声还有各种鸟鸣回荡在水岸之间的丛林里:枝头有成群的大喜鹊放歌,林间时而有水鸟呕哑长啼飘过。偶尔一只“江溜子”啾地一声掠过岸边,又见成群的野鸭子在江面上噼啪起落,探试江流春日的温度。

在栈道的尽头,是圣母洞下的临江小广场。这里由苍劲的老树环抱,松鼠、花栗鼠在林间雀跃。茂密的枝条掩映下的古老教堂白塔,于一派天然中又洋溢出内敛的典雅与沧桑。白色本是历史赋予这片江岸上建筑的初始颜色,在圣母洞教堂修建之前,炮手口渡口附近的高岗之上,就曾有过更为宏大的白色建筑。

清代,吉林机器局附属的火药局打破了江东地区的蛮荒,修建了近代化的工厂。曾秘密游历吉林的日本人,不无感慨地记录过火药局的壮观:用白色的瓦围成围墙,用蓝色砖建了3个车间。东北角高高地竖立着一个大烟囱,一眼望去,极其壮观。这个工厂是在城市的东南方向,和城市斜对着,它比整个城市更气派……它的西边有个小院子,用白色砖建成,看上去十分牢固,应该是弹药库。可惜这组白色建筑毁于庚子之乱,到后来只剩下颓败的废墟——供穆木天先生写下《雪的回忆》,任诗人“心里,不由地,落下凭吊的泪来”。

吉林市的早春,陈年白色已难惹兴致,更勾不起人们对未来的渴望。更何况吉林市的江东大地尽管安静,却早有了更缤纷的城市颜色让人感慨。春寒料峭时,在现代文明边隅的松花江畔,一路走来,即便最僻阴处,我也并没有见到残雪,只见到稚嫩的绿色,顽强地填充着随风扬动的枝头,以及枯草败叶的缝隙。见到了少有人为干预的随性绿意,寻常人的心中难免会萌生出对未来的憧憬与希冀。

本文为优雅的胡子原创文章,其他自媒体转载,请与作者联系

下一篇:借风势,乘风起!山东青岛再出发