雲南的這個村子,屬於兩個國傢,村民一天可以多次出國

《晏子春秋·內篇雜下》有雲:

橘生南國為橘,生北國則為枳。

晏子老人傢的本意是,生長在南方的甘橘倘若移植到瞭淮河之北,就會變成味道酸苦的枳。即比喻哪怕是同一物種,隻要它的生長環境變瞭,它的本質也會隨之而改變。

不得不說,晏子老人傢說的這句話還是極其富有哲理的。生南為橘,生北為枳,這種現象不僅可用來描述植物的生長。

國傢的劃分,人種的不同,甚至性格的差異,其實都能用這一套理論完美概括。

不過,晏子絕對沒想到,在他去世的2500多年後的今天,在雲南的一個古老村寨裡,這裡居住的村民不僅同時使用著中國和緬甸兩個國傢的生活法則,甚至連散個步都能立即實現免費出國。

對於這種現象,也曾有無數來此地遊玩的旅客調侃過,誰要是想實現最便宜最直接的出國遊,來這裡就對瞭。那麼,這個神奇的寨落究竟是在哪裡呢?

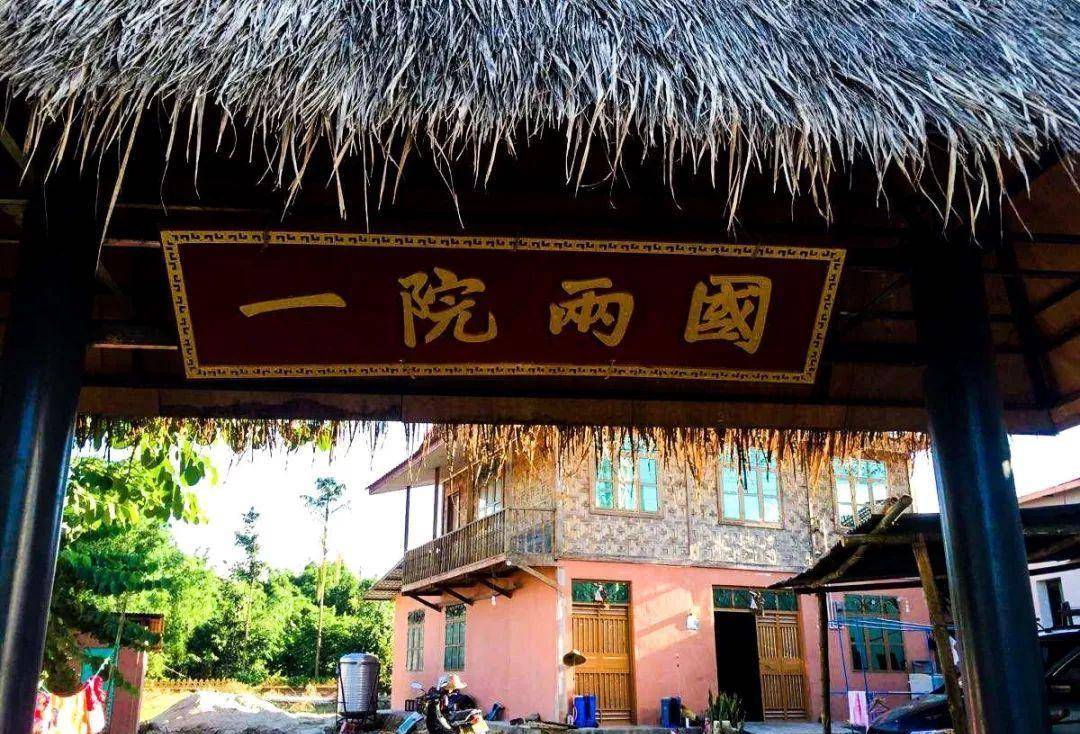

實則,它正是位於雲南瑞麗,距離市區僅11公裡的中緬邊境線上。而以這條線為界,落在中國的那部分稱之為銀井寨,落在緬甸的那部分稱之為芒秀寨。

兩寨雖叫法不同,所屬的國傢也不同,但自緬甸1950年建國以來,經過多年的人文沉淀,無論是風土人情、習俗教育或是基因血緣,兩寨其實早已融為一體,形成瞭“兩國一寨,不分橘枳”的神奇景象瞭。而在我國,這種情況也是極為罕見的地理奇跡。

在管理上,這個寨子究竟遵循著哪些人文法則呢?因為種族差異,村民之間又發生瞭哪些趣事呢?

今天,就讓我們走進這個神奇的寨落,看看圍繞在他們身上的那些與眾不同的人間煙火氣。

一條全世界最昂貴的國界線

自1949年新中國成立以來,妥善地處理好國與國的外交問題,維護好國傢主權、尊嚴和安全,便成為每任國傢領導者必須肩負的責任與使命。

而在處理中緬兩國的邊界領土的劃分問題上,毛主席和周總理更是煞費苦心,憚精竭慮。

中緬兩國國境毗連,光是接壤的部分就有近2000多公裡,兩個國傢是名副其實的近鄰關系。

為瞭處理好遲遲未劃定的三段邊界:阿佤山區,江心坡地區,以及南畹河與瑞麗江匯合處的勐卯三角地南畹三角地區,1954年至1960年,周總理九次訪緬,拿出瞭大國該有的禮儀與風范,遵循和平共處的外交政策,為照顧到雙方利益,提出瞭各項公平合理的建議。

而在這種敞開心扉、情真意切的外交氛圍中,1960年1月28日,緬甸總理奈溫主動訪華,最終與我國簽訂瞭象征著中緬友好往來,和平解決邊界問題的《中華人民共和國政府和緬甸聯邦政府關於兩國邊界問題的協定》的友好條約。自此,兩國的領土沖突也得到瞭解決。

而也正是從這個時候開始,位於雲南瑞麗中緬邊境線的那個古老的傣族村寨,也從此一分為二,位於中國的區域叫做銀井寨,位於緬甸的區域則叫做芒秀寨。

在正式在這個村寨的土地上劃分國界前,這裡的村民為瞭區分國域,隻是用水溝、土埂、還有竹籬來把兩方隔開。

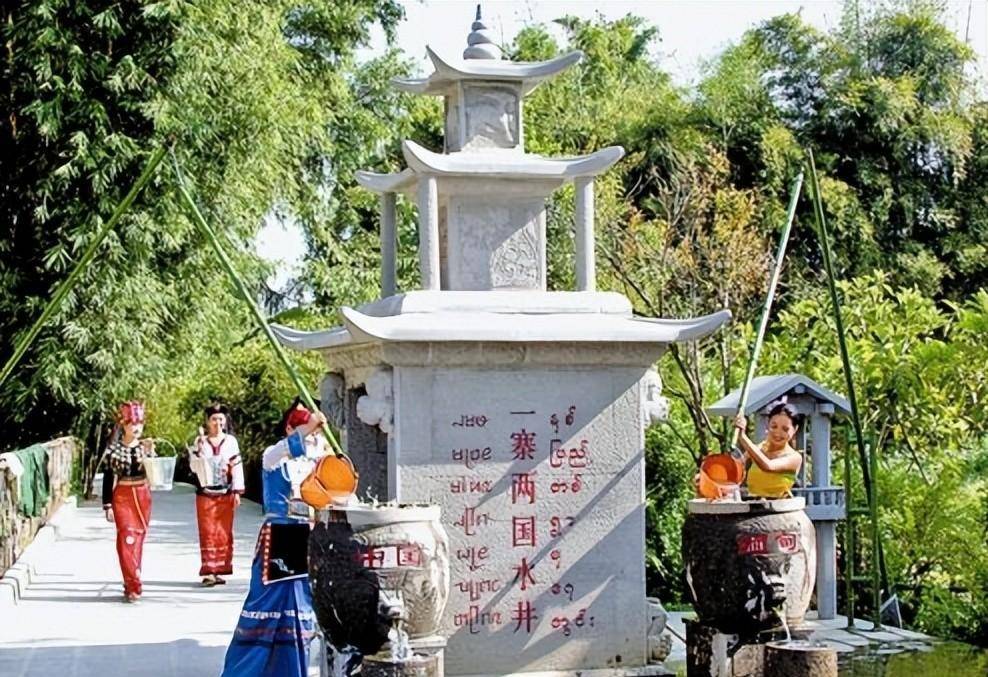

而等到1960年,中緬邊界條約制定以後,為瞭規范雙方領土主權,便正式在村寨對半的位置樹立瞭一塊中國71號界碑,並且用多達5068枚玉石鑲嵌出一條中緬邊境線。

其中,“5068”這個數字,正是中國和緬甸建交的具體時期。

事實上,不僅鑲嵌邊界線的玉石的數量有講究,就連玉石的顏色也是有很大的玄機的。其中,黃玉代表著中方,因黃色象征著端莊典雅,大愛無疆,這裡則用來贊美中國在外交上的博大包容之心;

而白玉代表著緬甸,因白色優雅純潔,由此也寓意著緬甸的友好淳樸。一黃一白,交錯縱橫,你中有我,我中有你,這不也正象征著中緬兩國友好往來,親如一傢嗎?

當然,除瞭這條世界上最昂貴的國界線外,為瞭贊頌中緬的情誼,兩國還專門在這邊界線附近修建瞭一座橋梁。

有趣的是,橋梁的材質同樣也是采用瞭晶瑩剔透的玉石和翡翠,總共用料近7777塊。而這個“7”,則是緬甸人最鐘愛的數字,寓意著吉祥與富貴。

邊界線雖然劃分好瞭,但是都說世界人民一傢親,何況在這之前,兩個寨落的人們可是一起打打鬧鬧、互通有無地生活瞭近十幾年啊,生活習慣早已融匯在瞭一起,又哪裡會僅憑一條一腳就能跨越的邊界線,就能完全區分開來呢?

於是,盡管兩寨人民已經劃地而治,但他們的人文習性、風土人情,以及通商手段,依舊保持著原先的模樣。僅憑著一張出入境優先候檢卡,便能實現無障礙出國。

這些村民,每日飲用著位於邊界線上同一口井的井水;整日與線的另一邊的村民,因為你的瓜藤爬上我的墻頭,我的傢畜跑到你那生蛋等這些生活瑣事打打鬧鬧;甚至有時村民們在邊界線附近蕩秋千,一閉眼的功夫就已經到瞭另一個國傢的領土。

這些因距離太近,產生的雞毛蒜皮的趣事,又何嘗不是兩國人民友好交流,相親相愛的最好的見證呢?

不過,值得遊客註意的是,這種自由出入緬甸雲南的“特權”,實則隻有邊界線附近擁有特別通行證的當地村民們才有。

至於慕名前來此地打卡的遊客,要是沒有緬甸的簽證,最好還是光明正大地“抖機靈”,否則等待你的估計就是一張價值500人民幣的懲罰單瞭!

外交的終極目標,便是實現世界人民大團結

走在這個“兩國一寨”,你將發現這樣一個奇怪的現象:每天到瞭該去早讀的時候,住在緬甸芒秀寨的孩子,都會背上書包,佩戴著中國小學生必佩的“紅領巾”,在傢長的叮嚀下,跨過那條邊界線,來到僅一路之隔的銀井寨邊防小學上學。

而倘若你仔細觀察那些位於邊防線上的邊檢官兵究竟在給這些孩子做什麼檢查的時候,你會發現,這些孩子的胸前,無一例外,均佩戴瞭一個出入境優先候檢卡。

有瞭這張卡片,緬甸國籍的孩子們也就能中國孩子一樣,享受中國政府給學生制定的教育優惠政策。

眾所周知,因為政局的動蕩和政府的不作為,時至今日,緬甸的經濟水平也不過是中國30年前的水平。

一個連安全都無法保障,飯都吃不起的國傢,又怎麼能給孩子們提供良好的教育呢?

因此,對於緬甸人來說,教育是一件十分奢侈的事情。尤其是偏遠山區的孩童,有的人或許一輩子都無法享受到讀書的快樂。

教育是一個國傢的百年大計。一個連基礎教育都無法普及的國傢,又何談興國,何談未來?

作為緬甸的老鄰居,多年來在教育方面,中國更是給予瞭緬甸不少幫助。

給緬甸芒秀寨的孩子們開通綠色入學通道,讓他們憑借著一張“出入境優先候檢卡”就能實現跨赿國境讀書,便是中國政府給予緬甸人民的一種教育扶持。

而對於緬甸的孩子們來說,這種全世界距離最短的留學經歷,也給他們的心智帶來瞭極大的益處。

走進中國第一所邊防小學,這裡的孩子們有的穿著緬甸的服飾,有的穿著雲南傣族的服飾,上課時他們會在老師的引領下,學習著漢語、傣語乃至緬語的課程。

而下課後,這群孩子還會跑到操場上,歡快地扭起傣族嘎秧或是學習緬甸的舞蹈。

這所邊防小學是於1960年,中緬正式簽訂好邊界條約的時候建成的。學校的學生共計147人,其中緬籍學生共有69名。

為瞭響應國傢的教育普及政策,銀井邊防站還專門設立瞭“陽光工程”基金,不僅在飲食上照顧好中緬兩國的差異,還為傢境困難中緬學子提供資金上的扶持。

而在中國政府的幫助下,這些緬甸的孩子們也能體驗到上學出國,回傢回國的便捷與趣味。

在這裡,他們不僅與中國學生建立瞭深厚的友誼,甚至對自己的未來的職業規劃也有瞭清晰的認知和打算。

一次,面對記者的采訪時,一位叫做勞喚的三年級緬籍學生就曾表示:“我的夢想就是,希望將來能成為一名醫生,這樣我就就能給中緬兩國的人民治病瞭。”

當這個孩子說出這番話的時候,她的眼睛也散發著明亮的光芒,似乎那個光明的未來此刻正浮現在她的面前。

而這份美好的希望,正是所有致力於兩國和平發展的無私的基建者所帶給她的。

除瞭教育方面的融會貫通,在兩國婚姻的問題上,兩個寨子的村民也是格外開放,形成瞭一陣頗為流行的通婚風。

你見過如此神奇的跨國婚姻嗎?不用翻山越嶺、漂洋過海,不用考慮兩國語言的差異,也不用處理各類復雜的親友關系,雲南漢子們隻需下一份簡單的聘禮,就能把漂亮的緬甸媳婦娶回傢。

而因為兩寨在地理位置上緊緊挨著,即便芒秀寨的緬甸新娘嫁去瞭銀井寨,什麼時候想回趟娘傢,也隻不過是走幾步路的事。

不用擔心新娘子水土不服,也不必糾結所謂的婆媳矛盾,還能享受異域新娘的風情萬種,可以說銀井寨的中國男人真的是中國乃至世界幸福指數最高的男性群體瞭!

而也正是在這種形式下,在這個神奇的村落裡,有將近一半的傢庭都是屬於跨國傢庭。

因為雲南本身就是少數民族眾多,所以在這裡哪怕你在一張飯桌上,看見有好幾個民族圍在一起吃飯,你也完全不必感到訝異。

行走在這個“兩國一寨”,你既能看見象征著雲南文化的傣傢竹樓和帶有彝族和哈尼族的建築特色土掌房,當然,你還能見證到充滿著緬甸風情的瓊樓廟宇和冬暖夏涼的木質自建房。

因為長期接受中緬兩國的文化教育,這裡的“語言小天才”也是隨處可見的。

當你在哪個景點或是建築上發現看不懂的文字時,即使隨處拉來個過路的村民,他都給你講的明明白白的。

緬甸人和泰國人一樣,因為地勢和氣候的原因,主要以酸、辣口味為主。像是拌有發酵茶葉、炸豆以及堅果的茶葉沙拉,還有用鷹嘴豆粉、蔬菜熱湯熬制的山式“豆腐”面,便是他們的最愛。

甚至就連緬甸的非官方國菜--魚湯米線,都是夾拌著香辣的香蕉樹松脆髓,吃起來別有一番風味。

而這種熱帶季風氣候的飲食習慣,也成功被貫徹到瞭濕熱多雨的雲南。事實上,從飲食上看,雲南和同樣潮濕的四川有著相似之處,都偏向精心烹煮和慢火熬制。

像是用老雞湯燉制的洱海野生鯉魚還有昆明官渡的特產官渡粑粑,都是雲南人的最愛。

由此,一個地域可以享受雲南和緬甸兩地的美食,這對於熱愛美食的人說,這個地方無疑是吃貨的天堂,烹飪愛好者的精神樂園吧!

所謂一方水土養一方人,顯而易見的是,“兩國一寨”的水土雖因領土問題被一分為二瞭,但是養出的這兩撥人除瞭國籍的不同,生活習慣,性格習性上倒是也沒不存在所謂的文化與種族鴻溝瞭。

而這種相互磨合,彼此融合的友好的交流形式,不也正好印證瞭天安門廣場上那條“中華人民共和國萬歲,世界民族大團結萬歲”的標語,

要想實現世界的大同,就必須全世界人民一起團結起來,摒棄所有的種族歧視與刻板印象,用真心換真心,和平交往,共同奮鬥。

而這,也是每個國傢在與他國外交時,應當去追求的終極目標。

很幸運的是,在這個小小的“兩國一寨”,我們見證到瞭小范圍內“世界大同”的可能性。而要想做到真正的“世界大同”,吾輩更應當自強!