為什麼是黃魚面?

為什麼是黃魚面?

訪黃魚面第四代傳承人、“何記面館”創始人何世傑

說起餘姚的特色美食,黃魚面肯定當仁不讓。打開地圖搜索“黃魚面”,姚城街頭隨處是“餘姚黃魚面館”。醇厚的湯底將面包裹,兩條小黃魚靜靜地躺在碗裡,夾一塊外酥裡嫩的黃魚,再嗦一口面,鮮香味在唇齒間綻放開來,對咯!就是餘姚人喜愛的味道!

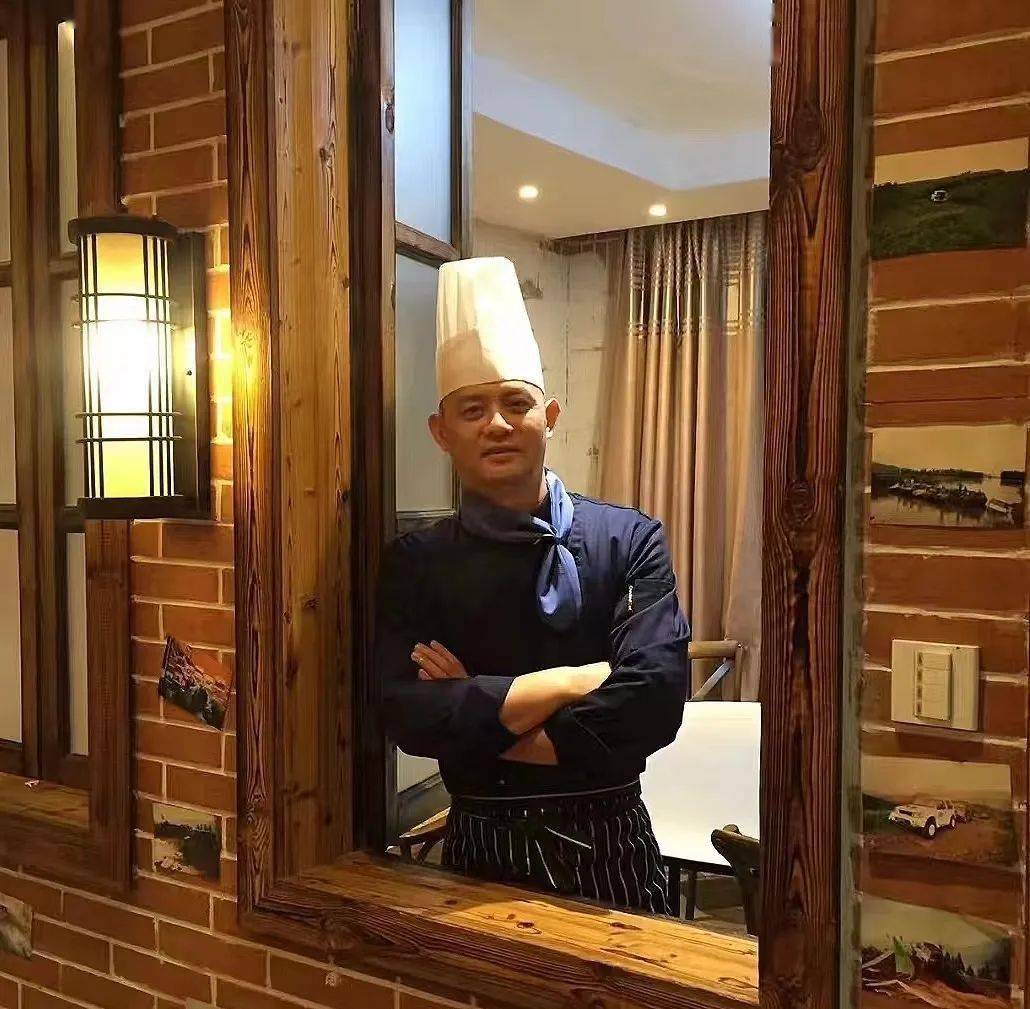

何世傑接受央視采訪介紹餘姚黃魚面

訪談實錄

張雯:何總,像“何記面館”這樣的本土品牌能開出5傢連鎖店的並不多見,到底是什麼原因啟發您想將“何記面館”變為連鎖店呢?

何世傑:2002年,我在龍山公園旁的“何記面館”已經一天能賣出將近200碗黃魚面,加上傢常炒菜,高峰期每天能有一萬多元營業額。於是王福林老師就跟我說,想要生意做大不可能一直都是自己做,飯菜交給廚師做,老板通觀全局。我思忖著確實是這個理。

龍山公園旁的“何記面館”至今已營業21年

2013年,“何記面館”入駐餘姚萬達,這次給我的商業沖擊真不小。開業前夕,我的兩名服務員突然辭職不幹瞭,過兩天我看到他們居然入職瞭我對面的連鎖店。於是我就特別好奇,這些連鎖店的待遇比我好在哪裡?開業當天,突然湧來一大波客流,當時我們並沒有收銀、管理系統,還在采用最原始的人工手寫菜單,面館一下子亂瞭套。

到後來我發現,其他連鎖店老板甚至都不用來,僅僅店長管店就可以將店面管好,於是我向好幾個店長學習他們先進的經驗,慢慢地也悟出瞭,一傢好的餐飲店一定要有企業文化和前景規劃。

隨後我還發現,每個連鎖店門口都會站著“迎賓”,剛開始我還嗤之以鼻,這個員工費用豈不浪費?後來我才明白,原來做生意需要主動出擊。“一抄二改三優化”,很快,我們設立瞭“迎賓”,更新瞭收銀點菜系統。再到後來,正如我們所見,“何記面館”現在已經有五傢門店瞭。

張雯:在我們聊您之前的經歷中,發現您也幹過很多餐飲種類,並不是一開始做的就是黃魚面。您的招牌廣告“一碗面條的夢想”什麼意思?換句話說,為什麼偏偏選擇瞭黃魚面呢?

何世傑:在剛開始,其實是王福林老師叫我去做黃魚面的,也是他教我怎麼將面做得更好吃。但後來當我真正把黃魚面看作自己的事業之後,我發現黃魚面在餘姚其實已有百年歷史瞭。為什麼說我們餘姚是“東南最名邑”,也是有原因的。我瞭解到,民國時期舟山、定海等地的漁民捕魚後都會到我們餘姚來售賣,當時的府前路已經有瞭不少飯店,連電話都通瞭!當時的船老大會將黃魚送給“大觀園飯店”的何一飛師傅,一來二去,何師傅又將黃魚做成黃魚面送給船老大吃,這就是最初的黃魚面。我的老師王福林就是在“大觀園飯店”的姐妹飯店“三陽飯店”學到瞭黃魚面的做法,我前頭還有一個師兄,也是王福林老師的徒弟,所以黃魚面的做法傳到我這裡就已經是第四代瞭。

百年後的今天,又有瞭一個同姓“何”的我來延續黃魚面的做法,冥冥之中也是一種緣分。

張雯:黃魚面承載的不僅是一種味道,還是當年船老大與何師傅一段情分,那餘姚的黃魚面有什麼特點呢?

何世傑:當年何師傅做黃魚面時,用的還是大黃魚,做黃魚面時要先將黃魚劈成黃魚片。現在我們的做法已經進行瞭改良,首先是要做成讓老百姓吃得起的面,所以將大黃魚改成瞭小黃魚。

其次重要的就是面湯。有句老話說“唱戲的腔、廚師的湯”,黃魚面的湯底非常重要。我們要先將小雜魚洗凈、油煎再熬湯,熬出雪白的濃湯才算下足功夫。

餘姚的黃魚面和別地的黃魚面不同的是,我們餘姚的黃魚面館從來不用養殖黃魚,用的都是野生的東海黃魚,有時候我去外地吃黃魚面,一吃就能吃出差別來。像我們“何記面館”和其他店不同的還在於面,我們用的是生面下鍋,客人反饋這種面吃上去口感更有韌勁。

張雯:哈哈,謝謝何總,這算不算透露瞭商業機密?改天我也要回傢按照您的方法去做做黃魚面瞭。現在“何記面館”已經有五傢門店瞭,未來如何打算的呢?

何世傑:雖然我隻有五傢門店,但目前已有100多名員工瞭。我希望能讓員工安心,讓顧客放心。現在,黃魚面的制作技藝被列為寧波市非物質文化遺產,喜愛黃魚面的外地遊客也越來越多。前幾天還有上海、溫州的客人專程跑來餘姚吃黃魚面,我感覺特別驕傲。

我的五傢門店裡,有一傢叫做“何記小面館”,專門做面,不做傢常菜。我想先用這傢店做試點,如果能順利運營,我就將小面館開到寧波、象山等沿海城市去,讓更多人吃到具有餘姚特色的黃魚面。

張雯:相信您會成功的!您認為您的成功案例對其他想做餘姚本土品牌的商傢有什麼借鑒意義呢?

何世傑:謝謝,我也還在努力中,但有些我悟出來的道理或許可以給其他商傢一些啟示。首先,餐廳文化很重要,我們做的不僅是美食,還是情感鏈接。黃魚面在餘姚有著悠久的歷史,黃魚面館遍佈餘姚大街小巷,如何讓黃魚面成為餘姚人的鄉愁?我們不僅要將黃魚面做得越來越好吃,還需要將黃魚面的故事講出去。這就要說到第二點——宣傳。比如“何記面館”一直在公交車上打廣告,我有3個微信,每個微信都有好幾萬的聯系人,之前我們也一直做抖音,目的就是為瞭將我做的這個品牌以及黃魚面推出去,讓不管是本地還是外地的朋友都更熟知、認可我們餘姚黃魚面。

人物經歷

何世傑

見到何世傑時,他利落地戴著帽子,走路生風。1977年出生的他從小在農村長大,中考失利後,他聽從父親的建議報考瞭三職校的烹飪班。“父親的意思是以後當廚師穩定,這個社會總需要廚師。”何世傑笑道。入學後,何世傑被選為班長,有瞭“班長”的光環,他學習格外認真。

學習瞭一學期的理論、顛鍋以及刀工後,第二學期開始,何世傑和同學們就邁入瞭實習生涯。實習的工作可想而知,幾乎都是雜活。“每天都是切不完的蘿卜和肉絲,我心很急,兩個月後就跟老師說想去燒菜。”於是,何世傑換到瞭第二傢實習單位,出乎他的意料:更忙,雜活更多。早上6點,何世傑早早地到飯店跟隨老板娘去買菜,隨後給魚缸換水、給大傢燒早餐,還要將做菜的小料全部備好。當時他的師傅燒得一手出名的肥腸煲,他便拿著筆記本記錄下每個步驟,先從員工餐練手,漸漸地在不忙的時候給客人燒上幾個菜。“燒完菜我就跑出去問客人,客人但凡說瞭句‘還可以’,就足夠我開心一天瞭。”

兩個月後,何世傑再次換瞭一傢實習單位,這次去的是餘姚賓館。何世傑介紹道,當時他和幾個同學一起實習,卷得不得瞭,為瞭多燒一道菜,有時還會故意把同學支開。很快,何世傑從打雜的學徒工幹到瞭每月工資300元的切配臨時工,又從臨時工晉升為每月1000元的合同工,那時,何世傑已經成為瞭餘姚賓館的“副灶”。

然而,年輕的何世傑並不滿足,他還沒日沒夜地做起瞭兼職。每日凌晨2點去老南站旁的快餐店做早餐,然後在8點回到餘姚賓館上班。他將餘姚賓館的小籠包做給早餐店的客人吃,受到瞭一致好評。這一次,何世傑突然冒出瞭要自己開店的念頭。

說幹就幹,20歲的他有股初生牛犢不怕虎的沖勁,但在創業路上,何世傑卻是一波三折。他先在“餘姚酒廠”旁開瞭一傢名為“酒香樓”的飯店,自己做廚師,還雇瞭一個服務員和打雜的阿姨,但生意卻慘淡到不像話。為瞭不虧本,何世傑每天半夜去給工地上幹活的工人燒快餐,然而隨著工程的結束,他的生意再次跌入谷底。他並不甘心,很快想到瞭另一個送快餐的路子:給女人街的商戶送快餐。前一天,他挨傢挨戶詢問,聯系瞭近160份的快餐。第二天早上6點,何世傑就忙活起來,但等到快餐做好、打包送到女人街後,時間卻已經超過瞭12點半,大部分商戶都已吃過瞭。“那天突然下起瞭雨,我推著滿滿的餐車狼狽地走回去,一邊走一邊嚎啕大哭。”

經歷瞭“滑鐵盧”,2000年,“酒香樓”拆遷,何世傑卻仍想創業,這次做什麼呢?接受瞭學校老師王福林的建議,何世傑在巍星路開起瞭一傢連門面招牌都沒有的黃魚面館。但在這裡,何世傑迎來瞭他事業的轉機。一天,一位女顧客到店點瞭碗鱔絲面,出面後,女顧客直言“清湯寡水”;第二天,女顧客又到店,並且再次點瞭一碗鱔絲面,何世傑心想,“在湯裡勾點芡面湯就不至於清湯寡水瞭”,但他的小伎倆卻被顧客一眼識破。這一次,這位顧客主動教起他如何做面;第三天,女顧客又來瞭,但這次何世傑的面已經做得有模有樣。也是這時他才剛剛明白,原來做黃魚面最重要的就是湯頭。

一年後,何世傑關閉瞭巍星路的店門,轉而去瞭可能生意更好的城下路,取名為“何記面館”。在王福林的教學下,何世傑的面做得越發純熟起來。在城下路,何世傑一邊給周邊攤主送炒飯,一邊主推黃魚面。2個月後,何記面館已經被周邊群眾熟知,好吃不貴的面吸引瞭大波顧客,光一個中午營業額就能達到2000元。2001年,何世傑將門店開在龍山公園附近,生意越發紅火起來。至今,“何記面館”已經開出瞭5傢門店。

何世傑和廚師們探討如何做好黃魚面

記者手記

“一碗面條的夢想”,幾年前,何世傑就承包瞭幾條公交線路,讓公交車帶著他的廣告詞穿梭在大街小巷。

在采訪何世傑時,他的電話鈴聲不斷響起,多是就餐預約電話。我們在包廂內聊著,服務員倒水時,他下意識地叮囑,當心熱水,如此細致讓我頗為震驚。

采訪結束後,他帶我去看正在籌劃的“黃魚面博物館”,裡面都是他收集的物件:一系列沉淀著歲月印跡的鍋碗瓢盆、糧票,跟黃魚面有關的歷史資料等,墻上還畫著制作黃魚面流程的Q版漫畫……他說因為籌劃博物館沒有幫手,所以幾個月都還沒弄好。我卻覺得很感動,做美食卻不僅僅隻把它當作美食,更在考慮它帶來的深層次的意義:那是關於船老大和何師傅的友情、熱鬧的街市以及解不開的鄉愁……期待“黃魚面博物館”早早和大傢見面吧!

大傢還在看

1.打卡!餘姚這個濕地公園最近火出圈!

2.餘姚人註意!倒計時!

來源:餘姚市融媒體中心

記者:張雯

編輯、一審:李培妮

二審:劉文治

三審:高嘉鳴、袁成