野營火瞭,城市綠環終於“有用”瞭

海報設計 鬱斐

過去三年裡,在城市郊野、生態公園開展露營和野餐(文中概述稱為“野營”)成為戶外活動的熱門選擇,這個新興的市民休閑方式熱度至今不減。在需求刺激下,去年年底,上海發佈瞭《上海市城市公園帳篷區管理指引(試行)》。

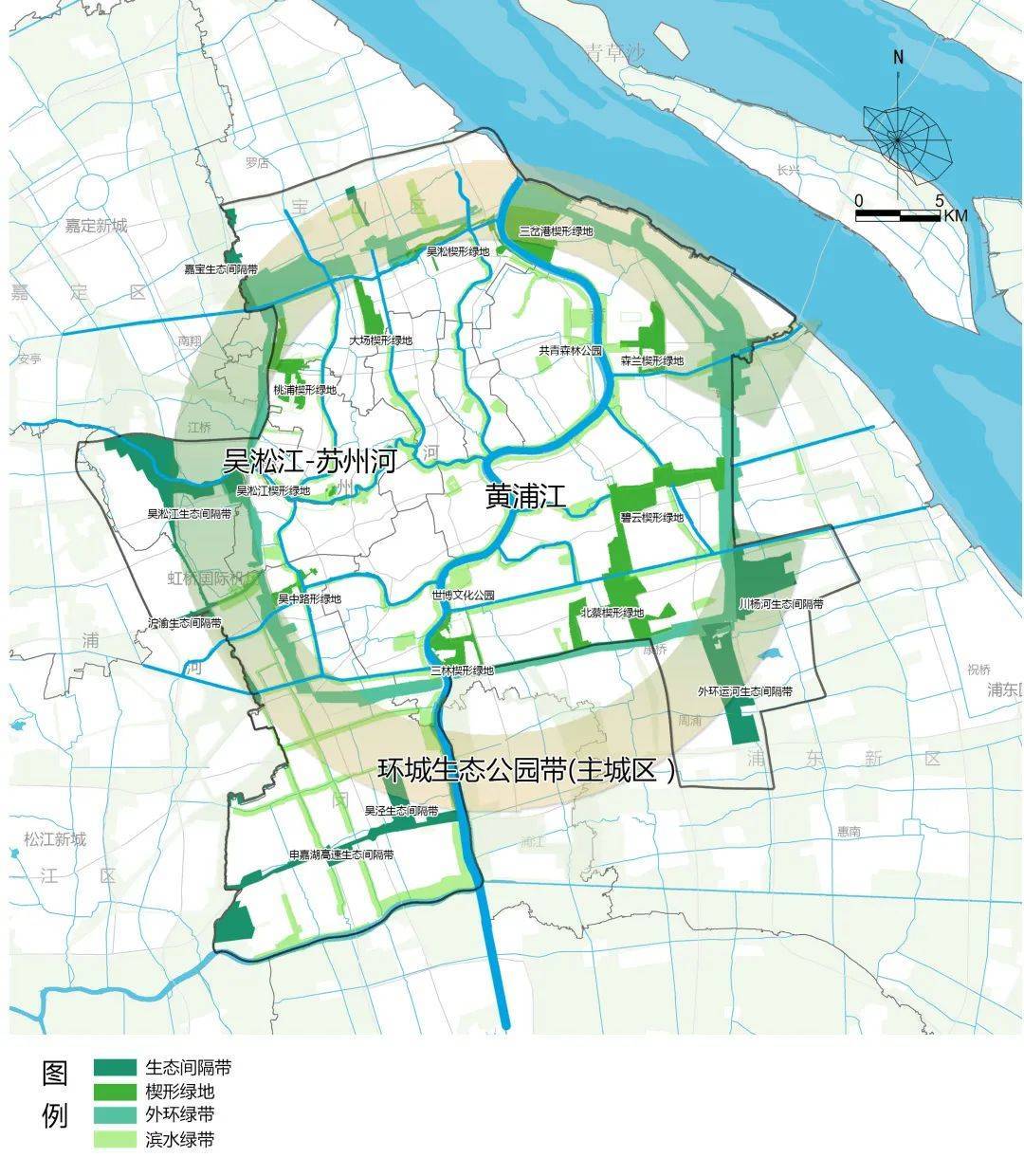

今年開春後,上海出現瞭很多城市公園在周末露營野餐爆滿的情況。人們購置裝備後,拖傢帶口開車去森林公園、草地、廣場,把餐墊一鋪、棚子一紮,不失為一種娛樂方式。上海坐落在環城綠帶上的顧村公園、世紀公園、共青森林公園等幾座著名的郊野大型公園,一逢周末,都出現瞭帳篷位緊俏、“一位難求”的現象。

上海主城區生態空間結構圖。圖片來源:上海市生態空間專項規劃(2021-2035)

野營不野

雖是野營,但絕大部分的野營愛好者並非偏好真正的“野地”,而是一些半人工或者有人工幹涉的自然環境,這對綠地管理的要求較高。例如嘉興市嘉善縣的祥符蕩,野營的人們非常看重有沒有叮人的蚊蟲,這一帶蚊蟲密度較高。上海本地郊野公園的野營者更看重“是不是真草坪”,並對塑料草坪和水泥地較為排斥。如果實在沒有草坪可選,木棧道也會成為次優選擇。

森林裡木棧道上搭帳篷 視覺中國 資料圖

可以說,城市野營雖然常見於郊野空間,但在環境要求上依然有強烈的“城市化”需求。野營地也需要規劃和人工建設。一些被設計出空曠、開闊、大范圍草坪的城區大中型公園,當草坪被允許進入時,成為瞭聚會、野餐的休閑場所。過去,一些郊區生態綠地無人問津,被視為“沒有經濟作用”,現在開始受到追捧。

城市綠環又“有用”瞭

長久以來,城市規劃強調城市邊緣“綠化帶”“城市綠環”“郊野綠地”“防護綠地”在城市空間中的生態約束作用,很多大型城市自建國之初就規劃有“城市綠環”。改革開放早期,隨著人們對經濟發展的重視,一段時間內,人們對“隻有生態功能”、“沒有經濟功能”的城市綠地采取消極態度,希望在綠地之上能夠增加“經濟畝產”。

曾經比較“擦邊球”的做法是將樹種單一的苗圃計入城市綠環中,逐漸替代森林等更為自然的環境,增加單位收益。上世紀90年代,一些大城市試圖在城市綠帶中改建出高爾夫球場提升土地價格,現在的步道、濕地上依然殘留著不少高爾夫球場的“遺跡”。

2010年後,作為“公園城市”首提地成都,在對城市綠環的使用上另辟蹊徑。成都長期以來是周邊鄉村產品的集散中心,城鄉互動較為緊密,在以密林生態為主的城市綠環中,有大量農傢樂一類的業態,開展餐飲與遊憩活動。餐飲油煙等污染部分可以通過林地自行化解。

上海由於氣候與西歐平原類似,冷季型草坪的種植和管理成本更低,更適宜開展“城市化”的野營。無論是之前規劃的環城生態公園帶,還是近年規劃的“五個新城”新城綠環,都可以解決新城和城市中心區外圈人口的郊遊及野營的需求。

考慮到越來越突出的露營需求,在郊野公園設計和鄉村文旅設計上也可以增加露營地規劃。

目前,國際上一些國傢,將Camping作為單獨一類的建設用地,與公園、度假村等平行,但國內還沒有這個分類。

五個新城的綠環概念圖,從上到下,從左至右分別是嘉定、青浦、奉賢、南匯、松江的新城綠環。

新功能需以用地和行業標準來規范

從對經濟的追求到對休閑的追求,市民對綠地的需求發生變化。城市綠環更加融入城市生活,受到市民歡迎,部分區域的功能也發生實際變化。

需註意的是,雖然露營地可以與城市綠環設計相結合,但作為其中生態效益較低的單元,它不能代替城市綠環真正的生態功能。目前,露營地這類用地性質在國內沒有專門的分類,在實際操作時,城鄉建設用地分類中可選G1公園用地,或者B14旅館用地(按度假村模式處理),也有地方選擇B3娛樂康體用地,還有不少地區將非建設用地中的林地、草地等作為露營地使用,因為林地、草地的分類中可以存在遊憩功能。

當大城市裡露營活動越來越多,其用地性質以及造成的生態壓力都需要細化評估,場地的衛生條件、旅遊安全、配套標準等都需要進行規范。目前,尚未出臺露營地行業標準。

同時,如何讓老城區居民更便捷地獲得城市綠地,也是重要的思考方向。

---------

城市因集聚而誕生。

一座城市的公共政策、人居環境、習俗風氣塑造瞭市民生活的底色。

澎湃城市觀察,聚焦公共政策,回應大眾關切,探討城市議題。