1981年,他因“菩萨托梦”用43年自费建庙,一双鞋穿40年不舍得换

太湖县是佛家的福地。她位于安徽省的西南部,由于人杰地灵、经济富饶,所以文化积淀很深。在这里,佛家的文化更是源远流长,且不说慧可、弘忍等高僧都在此开过道场,这里也是前佛教协会会长赵朴初的故乡。

在这个佛教之乡里,提起陈多兴这个名字,大多数人均觉得名不见经传。但是提到安徽太湖县的正觉寺,近代修习禅宗的人应该是无人不知无人不晓。正觉寺的创始人觉定法师的俗名便唤做陈多兴,人们都亲切地称他为“大阿公”。

觉定法师

寺院本是清静无为之地,是信徒念经祈祷之所,更是主持僧侣恢弘佛法之地。但是近几年来,国内的部分寺院却逐渐向商业机构看齐,一时间各种设置摊点,摆放功德箱等名目并起,甚至有些佛教圣地都不能免俗。

有些千年古刹的僧侣已摇身一变,成为了生意人。而负责看护寺院的和尚,则成为了标准的景区管理人员。

这正觉寺和其他的寺庙不同。自觉定法师创立之日时,便立下了规矩,寺内的僧人不化缘,不得设置摊点和售卖门票,对于抽签占卜更是严令禁止。进入寺庙不收门票,无任何售卖行为,在寺庙的显眼位置都竖有标语,提示游客们不要随意放钱。

觉定法师定期对僧侣们普传佛法,同时又送资质较高的僧人们外出游学。对于远到而来的造访者,觉定法师和徒弟们均以礼相待,给他们免费提供斋饭和住宿。因此,虽然只是十几个人的小寺庙,但在安徽境内颇有名气。

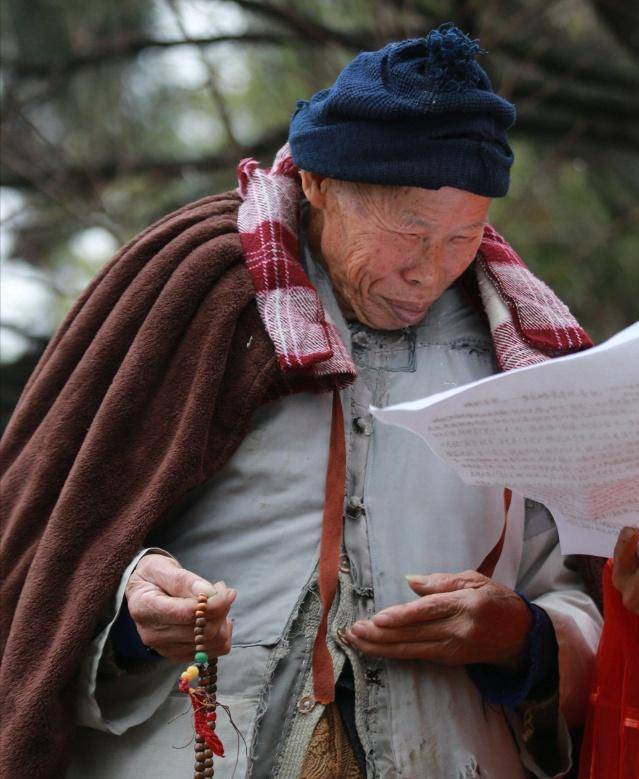

觉定法师与人交谈

觉定法师目前已至耄耋之年,但还是精神矍铄、谈吐不俗。这就不由得让人好奇——他到底是一个什么样的人呢?

觉定法师俗名为陈多兴。其祖上为安徽当地的名门望族。祖上能人辈出,有德高望重、桃李满天下的教书育人之人,也有研习武艺、除暴安良的练武之人。经过好几代的积累,在清朝时,他家良田七十余顷,大院深宅富丽堂皇、雕梁画栋,成为当地的富豪之家。

但是好景不长,由于清末战乱,陈家家道中落,到陈多兴父亲这一辈更是家产散尽、生活窘迫。由于家庭贫困,陈多兴兄弟四人没上过一天私塾,大字不识,只以苦力维生。

陈多兴自幼家贫,但与佛法颇有缘分。在5岁那年,他遇到一名高僧,见他天资聪慧且与佛有缘,便点化他向佛。幼小的他也对劝人向善的佛法很感兴趣,于是便经常随信佛的姑母到附近的寺庙——塔纳庵烧香拜佛、聆听佛法。

觉定法师与僧侣

一来二去,佛祖早已留在了陈多兴的心中。在寺庙听佛法的过程中,他对气象庄严的寺庙建筑产生了浓厚的兴趣。每次在山上捡柴的时候,他便用石块和瓦砾做寺庙的模型,一来二去,倒也做得有模有样。在家里干农活之余,也爱好雕刻木鱼和泥塑佛像。平日闲暇时间做的最多的事情,也大多数是烧香拜佛,到寺庙中学习佛法。

这样到了16岁,陈多兴对于佛法达到了空前的崇拜,于是毅然决定了却尘缘,拜塔纳庵主持为师,受戒出家。主持以其性情平和、心无杂念,赐他法号“觉定”。至此,觉定法师白天干活孝敬父母,晚上在寺庙中研习佛法。哥嫂们看见觉定出家,便合计分家,把父母分给他来赡养。觉定法师早已受师傅教导,要积德行善。

觉定法师和他设计的寺庙

俗语云:“百善孝为先”,孝敬父母是最大的行善。一个人如果连自己的父母都不能尽孝,那何谈与别人相处。孝顺有三重境界,一是让长辈吃穿不愁,二是让长辈心情愉悦,三是让长辈活的有意义。觉定法师在义无反顾地担负起了赡养父母的义务之后,便尽力朝这个方向努力。只要有一口吃的,他都要端到父母的面前,让父母先享用。平日里对父母唯命是从,不敢稍做忤逆。在孝敬父母的加持之下,他对禅宗要义的领会也一路精进。

1957年,觉定法师做了一个奇怪的梦。梦见一个巨型贝壳从天而降,上有庄严宝色,上书若干古文,玄妙不可名状。此时尚在梦中,但觉定法师并不认识字,便将古文暗暗记下。

梦醒之后不久,觉定法师遇到一名游方老者,二人言谈极为投机。于是觉定便将梦中之事告诉老者,并把自己记下来的那几个古文写与老者知晓。老者颇有学识,在仔细辨认之后,告诉他这几个字为“二三四六你莫愁,结拜之交要到头”。之后再三叮嘱觉定法师务必要将这几个字铭记在心,或许就是觉定一生的写照,以后定会应验。

1960年,时值三年困难时期,全国上下受到大面积灾害,导致粮食短缺、经济困难。这对于本不富裕、在贫困线之下的觉定法师一家更是雪上加霜。父亲患了重病,觉定法师衣不解带,目不交睫,在旁服侍,但最终还是不治身亡。此时,觉定法师才25岁。

祸不单行,29岁时,觉定法师家又遭重创,母亲患病不起。他四处奔波寻访名医,但收效甚微。所幸的是,他无意中从江湖医生中得到一个偏方,说母亲的病唯人肉可做药引,加以治疗。

看见母亲在病榻上气若游丝,生命已如灯尽油枯。觉定法师突然想起了观音大士割肉救母的故事:观音菩萨在俗世为天竺某国的三公主,出生后为宰相所害,流落民间。在16岁那年,她听到自己的母亲得了不治之症,需要亲生儿女的肉来做药引子。在其他子女都不愿提供药引的情况下,观世音将自己的肉献给了自己的母亲即王后。随后,王后痊愈,母女相认。自此,观音大士的一片孝心感动上苍,最终修成正果。

这本是一个佛家传说,但对于一筹莫展的觉定法师,却不啻于纶音玉诏。他想到观音大士能够割肉救母,自己是大士信徒,当效仿之。于是他找来利刃,忍着剧痛在自己小臂上剐下肌肉,给母亲熬了肉粥。至今,80余岁的觉定法师的小臂上一道深深的伤痕宛然在此,那是他舍身为母的明证。

奇迹发生了,觉定法师的母亲在喝了肉粥后,病情竟然大为好转。过了几日,母亲竟霍然痊愈。这件事对于觉定法师的影响很大,自此他对于禅宗的神迹坚信不疑。而正在此事之后,似乎便有隐隐神灵,在暗中指引着他求佛精进之正途。

1966年,全国开始了“破四旧”活动。佛教名胜聚集的太湖周边,所有寺庙均遭浩劫,小小寺庙塔纳庵自然也不避免受到了损坏。人们捣毁了寺庙中所有的雕像,并推掉了庙宇。在要烧毁寺内的佛经善本的时候,觉定法师留了一个心眼。他将大部分的佛经和善本誊写下来,埋藏在野外田地之下,为之后重建寺庙打下了坚实的基础。

觉定法师

塔纳庵的主持也由此被赶下山来。为避免俗人骚扰,觉定法师念及师徒情分,暗中将主持接到一处隐秘的静屋,并亲自侍候她两年,直到主持的亲戚将其接走。觉定对师父的教诲不忘于心,在闲暇时间常去看望,直到师父圆寂于俗家,方才罢休。

时局变幻,等到1980年时,终于云开雾散,由于悠久的禅宗传统,太湖周边佛教又逐渐兴起。此时觉定法师已在生产队做工4年,虽然平日劳顿辛苦,但他每时每刻都想着弘扬佛法。在这个时间点,他觉得重建塔纳庵的时机已经成熟了。

在此关键时候,觉定法师又做了一个梦。在梦中,观音大士飘然而来,一路指引,他浑浑噩噩随其前行。等走到金龙山附近时,观音大士驻足不行,拂尘一挥,指点他此处人杰地灵,适合修建寺庙。

觉定法师定睛观看,此处山岭耸峙,中间一块平地,西边一怪石好似大鹏金翅鸟,下边一石恰如木鱼石鼓,果然形胜。观音大士向他交代几句,又飘然而去,在临走之时用净水瓶中的竹竿向金龙山的腹地划了一个圈,让他把寺庙建在此间。

梦醒之后,觉定法师燃起檀香,向观音大士祈祷。在祈祷之时,他突然灵机一动,想起之前老者给他说的两句偈语,即“二三四六你莫愁,结拜之交要到头”,突然福至心灵,恍然大悟。

原来这两句话的意思就是23岁到46岁之间,觉定法师本人必然会经历坎坷曲折的磨难。自此之后,他若还是一心向佛,人生路将会峰回路转,必然有重修寺庙,恢弘佛法之日。

也许是巧合,1981年,农户可以承包责任山的政策落地,觉定法师修建寺庙的想法有了可行性。由于太湖周边当地佛法信众的群众基础较好,周边的农户十分赞同将山承包给觉定法师建设寺庙。

有了地方,觉定法师就开始行动了起来。他首先在距离金龙山五里远的地卖了若干青砖。为了节省工钱,他一天只吃一顿饭,一人不分昼夜地挑砖建庙。周边的一些石匠和建庙之人,见他心存虔诚,也力所能及地帮助他。于是,在他自己的艰苦努力和周边农户的周济之下,几间砖房终于成了寺庙雏形。将塔纳庵迁回金龙寺的愿望终于得以实现。

同时,为了自食其力,觉定法师在山上开垦几片荒地,一部分用来种粮,一部分用来种菜。由于他朝耕暮耘、克勤克俭,田地里种出来的粮食和蔬菜不但能够自给自足,而且还颇有剩余。他将剩余的地货挑下山去售卖,卖的的钱财继续用到扩建寺庙当中。一时间,他既要种粮种菜,又要兴建庙宇,忙了个不亦乐乎。但他既然在菩萨面前许下宏愿,定要坚持到底。

觉定法师住宿极为简朴

随着国家宗教政策的进一步推进,觉定法师建庙的精神也得到了大家的肯定。很多太湖周围的社会名流都自发捐来善款,助他一臂之力。而寺庙的规模也随着时间的推移,越来越大。1995年,塔纳庵正式更名为正觉寺,依山而建,气势磅礴。

如今,踏上金龙山,你会看到一座占地3500平方米寺庙群,周边群山环伺、风景秀丽。这是觉定法师43年来呕心沥血、不畏艰险,建设的一片净土。

这座寺庙的所有建筑以及片砖只瓦,都是觉定法师亲自设计的。庄严肃穆的山门也是他一手所创。他虽然不认识几个字,但是记忆力惊人,很多寺庙门前的楹联都是他口述所书。他是佛经的一本活字典。

达者兼济天下。一直以来,觉定法师对于周边困难群众和孤寡老人都伸出了援助之手。而如今迈过了苦难之河,他对众生的悲悯更加显现了出来。

觉定法师心怀恻隐之心,经常做善事,结善缘。金龙山下有一个年迈的老婆婆,儿子不幸亡故,儿媳离开了家,只留下祖孙两人相依为命。觉定法师得知此事后,就经常帮她干农活,并在经济上接济她。某次天降暴雨,金龙山下发洪水,觉定法师在路上看到两个人不慎落水。眼看要被洪水冲走,他忙施以援手,这才救了这两人的性命......

像这样助人为乐的事情,对于觉定法师来说就像吃饭和睡觉那样自然。我们看到很多慈善家,在自己的财富极大丰富的情况下,动辄就捐出大笔善款。或许乐善好施、助人为乐是人类的天性,但似乎都是在满足自己的情况下。但是觉定法师却不然,他宁可自己受苦,也见不得别人落难。

觉定法师为了建寺庙、救济穷人,身上毫无积蓄。他自己穿一身百衲衣,补丁套补丁,破破烂烂,仅能遮蔽身体。一双鞋穿了40余年,自己舍不得扔掉,补了又补照常蹬在脚下干活。从他身上印证了佛家淡泊名利、清静无为的思想。

、

觉定法师的鞋子

觉定法师曾经许下宏愿,80岁之前自力更生,不接受其他人的供养,不给别人添麻烦。但他如今已经80余岁,身上百病未生,每天仍然荷锄上山、在田劳作。在他的感召之下,正觉寺内僧尼上下一心,坚持下田种地。

觉定法师一生茹素,相信众生平等、万物有灵,爱惜粮食。在食堂里看到有人不慎落下饭粒,他总要拾捡起来。他主持寺庙多年,存下了许多粮食。在年末的时候,经决算剩余的粮食,他都主持将其捐给需要的团体或者个人。

觉定法师一生茹素

觉定法师生活素简,对于任何诱惑之事,均能做到视而不见、听而不闻。他对别人的财物分毫不取,捡到别人的财物和金钱,总要历经千辛万苦,找到失主后送还别人。

有一次,觉定法师在下雨天撑一柄破伞去卖茶叶。后来雨停了,有一个顾客离开茶叶店的时候拿错了伞,把法师的破伞拿去了。发现之后觉定连忙去找失主换伞。但那位顾客见觉定衣衫褴褛,以为是哪儿的乞丐骗人,便辱骂了法师。法师倒也不急,让那位失主把自己伞打开,这才真相大白。

觉定法师的精神感召了全国一部分信徒。他们感叹于觉定的个人精神魅力,每当寺庙修缮,总是纷至沓来。觉定法师已经记不起自己帮助过多少人,但他已经将帮助人作为自己活着最重要的事情。只要自己有余力,将一直帮助下去,直到涅槃成佛。