[巴]Harila登顶南迦帕尔巴特峰,两月两日十座八千米山峰|传奇登山者Reinhold Messner的历史性攀登

编译:Mintina

6月26日 - 海拔8,126米南迦帕尔巴特峰登顶

从大本营眺望南迦帕尔巴特峰

照片提供:Seven Summit Treks团队

6月26日,数名登山者到达南迦帕尔巴特峰顶端。由于最后一刻临时加入,冲顶团队的参与者数量比预想的人数更多,其中包括Kristin Harila及她的夏尔巴团队和墨西哥人Viridiana Alvarez。

南迦帕尔巴特峰是Harila及腾吉夏尔巴2023年急速攀登14座 × 8,000米山峰项目中二人完成的第十座山峰。腾吉夏尔巴带领的夏尔巴团队协助Harila攀爬今年截止此刻的全部十座八千米高度山峰。

巧合的是,帕达瓦夏尔巴也在6月26日到达了顶峰。去年,帕达瓦是Harila首轮六个月内攀登14座 × 8,000米高度山峰项目期间担任其向导的两位尼泊尔登山者之一。帕达瓦是8K Expeditions公司的工作人员,此次,他陪伴来自美国的Gina Marie Han-Lee,此外还有阿旺夏尔巴一同站在顶部。

从左至右,阿旺夏尔巴,Gina Marie Han-Lee和巴桑达瓦夏尔巴Pasdawa

照片提供:8K Expeditions团队

更多结束14座 × 8,000米级别山峰项目的登山者

Sophie Lavaud,由达瓦桑杰,Francois Damilano及Ulysse Lefebvre陪伴,也完成了自己的14座 × 8,000米山峰项目。来自土耳其的Tunç Fındık,没有使用辅助氧气进行攀爬(尚未确认他是否在整个行进过程中没有利用辅助氧气),就此成功攀登了全部14座八千米级别山峰。

巴基斯坦攀登者Sajid Sadpara也成功到达山峰顶端,没有借助辅助氧气。

Sophie Lavaud

照片提供:Seven Summit Treks团队

6月26日大多数登顶者是Seven Summit Treks/SST团队客户。SST队伍公布了一份20名确认到达顶峰的攀登者的名单:

1. Kristin Harila - 挪威

2. 腾吉夏尔巴“Lama” - 尼泊尔

3. 巴桑努如夏尔巴 - 尼泊尔

4. 尼玛仁吉夏尔巴 - 尼泊尔

5. Sophie Lavaud - 法国/瑞士/加拿大

6. 达瓦桑杰夏尔巴 - 尼泊尔

7. 登迪夏尔巴 - 尼泊尔

8. 巴桑腾吉夏尔巴 - 尼泊尔

9. Alina Pekov - 俄罗斯

10. Sajid Ali Dadpara - 巴基斯坦

11. Tunç Fındık - 土耳其

12. 尼玛多吉夏尔巴 - 尼泊尔

13. Viridiana Alvarez - 墨西哥

14. 拉巴腾巴夏尔巴 - 尼泊尔

15. Yousuf Ali - 巴基斯坦

16. Imtiaz Ali Sadpara - 巴基斯坦

17. Francois Damilano - 法国

18. Ulysse Lefevre - 法国

19. 明腾巴夏尔巴 - 尼泊尔

20. 拉巴腾巴夏尔巴 - 尼泊尔

Tunç Fındık

照片提供:Seven Summit Treks团队

晚些时候,或还有另外十名登山者去往山峰顶部。

大本营的报告显示,天气状况逐渐恶化,不过,7月早些时候或会出现另外一个周期,更多人员可以利用这个机会去往顶峰。同时,大量登山者已经开始从Skardu市徒步去往乔戈里峰/K2峰,和布洛阿特峰,目标是在周末之前到达山峰大本营。

6月25日 - 南迦帕尔巴特峰的秘密冲顶

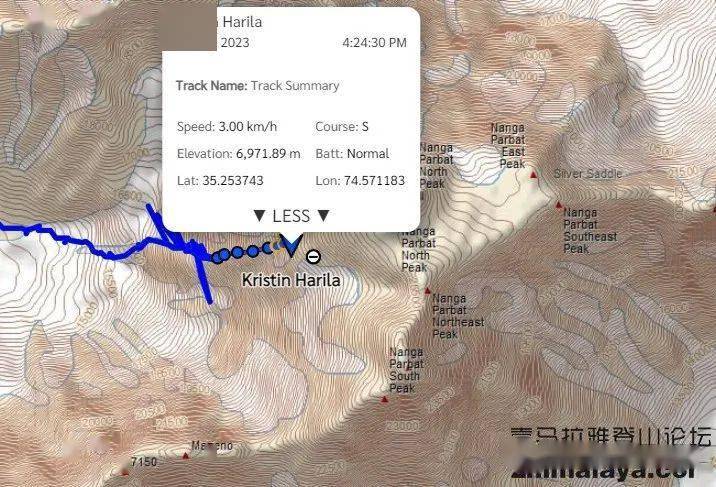

6月25日,Krstin Harila的记录仪显示晚间7点45分钟,她正在去往海拔7,400米的4号营地

南迦帕尔巴特峰的冲顶尝试开始,其中包括Kristin Harila和五名协助她的夏尔巴。此外,还有部分来自Seven Summit Treks团队和8K Expeditions团队的成员。但是令人意外的是,人们对此次攀爬守口如瓶:这里没有通常的相互批核,团队之间也没有相互公开彼此的计划。

根据Alpymon的博客,“这里没有人分享真实信息,每个人都在隐瞒[他们的目标],”一名此刻身处山峰的登山者说到。“这很像是下象棋,尽管,我们追寻相同的目标。”

幸运的是,部分攀登者分享了他们的行进记录仪数据。Harila的设备显示,她正在去往山峰4号营地。6月26日,她会从这里去往顶峰。

同时,Seven Summit Treks公司的强达瓦夏尔巴确认,他的首支冲顶团队期待在6月26日到达顶峰,而第二支团队将等待下一个适宜天气周期。

首支队伍包括Viridiana Alvarez,她的记录仪显示其身处6,970米高度,Marco Confortola则在6,800米的3号营地。强达瓦也表示,绳索铺设至山峰4号营地。

南迦帕尔巴特峰海拔4,200米的大本营

照片提供:强达瓦夏尔巴/Instagram账户

巴基斯坦的客户

此刻,数量众多的巴基斯坦登山者身处山峰。Sajid Sadpara再次帮助Seven Summit Treks公司固定绳索。Wajid Ullha Nagri(两年前从Rakaposhi峰被救)和女性攀爬者,Samina Baig(与她兄弟的公司,Karakoram Expeditions一起)和Naila Kiani(与明玛G的Imagine Nepal公司)也在这里。

去年夏季,Baig及Kiani登顶了乔戈里峰/K2峰今年春季,Kiani还成功攀登了安纳普尔纳峰,珠穆朗玛峰和洛子峰。此刻没有关于Baig取得进展的消息,Kiani此刻身处山峰大本营的,等待更为适宜的天气状况。预报显示6月26日情况开始恶化,不过,7月1日将会有所好转。

根据Kiana,Sadpara,Shah Daulat和书名其他巴基斯坦人也将加入冲顶尝试。

南迦帕尔巴特峰 - Reinhold Messner人生中最为悲情的山峰

生与死,勇气和恐惧,起起伏伏,全部呈现在这里,作为一个整体 - 陌生和熟悉之间的平衡让我们到达自己经历的顶峰。

-Reinhold Messner

南迦帕尔巴特峰,Reinhond & Günther兄弟,1970年

天堂,地狱,喜马拉雅

海拔8,216米/ 26,660英尺的南迦帕尔巴特峰位于Punjab Himalaya,地处东经74°35’度,北纬 35°14’度

照片提供:Reinhold Messner

直至1969年,我只是一个不顾一切的阿尔卑斯登山者。整个夏季,我所做的就是攀登。我平时担任登山向导来赚取探险活动所需要的费用。偶尔我也在学校教授一节公开课程。剩余时间,我不是进行训练,就是去往阿尔卑斯山脉尝试部分难度线路。

1968年,一支德国探险队在南迦帕尔巴特峰的Rupal Face山壁经历失败,但这却使我第一次燃起对攀爬这座八千米山峰的热情。1969年,我成功完成了阿尔卑斯山峰东部难度最大的线路,Civetta山声名显赫的Philipp/Flamm线路。

1970年,南迦帕尔巴特峰探险活动,Messner兄弟二人,左侧为Günther和Reinhold

照片提供:http://www.mountainsoftravelphotos.com

我在风暴调条件下独自攀爬,此外,还自由攀爬了这里级别最高的线路,Droites山北壁。对于我来说,此刻,阿尔卑斯山脉体量过小。这的确不是因为我傲慢:背后的原因是年轻人对自然世界的好奇,以及没有经验但急切的青年人期待从很多方面挑战极限。我持续行进多远?

回溯至1970年,尝试南迦帕尔巴特峰Rupal Face侧的想法位列我登山计划榜首,但是当时,我显然并不知道自己是否能够去那里。看起来,加入任何国家探险队的机会近乎为零-作为南提洛尔居民,我既不是德国人,也不算是奥地利人,更不被认为是意大利人(编者按 - 这是意大利北部的德语区)。1969年,我确实被邀请,加入北部提洛尔探险队去往安第斯山脉,但不过是因为其中有人退出,而且此刻,我也没有足够的能力攀爬八千米山峰。

从经济角度,我同样没有办法组建一支自己的探险团队。就在这使,我与一家法国公司,Mille,签订了我的第一个商业广告合同。他们支付了一年的费用,但是这些并不足以让我开展独立探险攀登。所以,那些年,我必须从事很多的工作。

幸运的是,行业存在可以遵循的模式:攀登者利用广告合同的金额作为他们部分攀登活动的花销。一个成功的案例就是Walt Bonatti。我参照了他的经验,在面对自己的第一份合约时,提出了对我个人有利的部分。而且当Bonatti送给我他撰写的最后一本关于登山的书籍,《美好的日子》时写到:“给Reinhold Messner,登山探险黄金时代最后的年轻的希望”,我的信心因此得到了很大的鼓舞。作为南提洛尔人,人们通常不会期待获得精神上的支持。像Bonatti这样的人学习实际的经验对于我们这一代青年登山者至关重要。

1970年,南迦帕尔巴特峰探险活动期间

照片提供:Reinhold Messner

那时,喜马拉雅山脉是我的梦想,区域是山峰天堂。1969年秋季,当我从德国南迦帕尔巴特南坡登山探险团队组织者,Karl. M. Herrligkoffer医生那里收到邀请,加入他们,我甚至开始感到怀疑。这次活动是为了纪念Willi Merkl(Herrligkoffer的同母异父兄弟,1934年在山峰遇难)。我唯一的遗憾就是和我分享早期在阿尔卑斯山脉攀登经历的弟弟Günther无法一同前往。但之后,由于先前两名计划参加的队员,斯戴普.梅伊尔勒和彼得.哈勃勒尔退出,Günther最终得以成为探险队的一员。

这是一支由经验极其丰富的德国和奥地利登山者组成的大型探险队伍。1970年的5月和6月期间,整个团队在山峰区域停留40天左右的时间。我和Günther沿山峰南壁攀登,当然有一些间隔的休息时间。大多数时候我们都冲在前面。我们成功到达了此前从未有人涉足的Merkl裂缝。期间数次,恶劣天气和雪崩危险迫使我们返回大本营。一次,我和Günther在南壁中间区域因为降雪被困一周。埃勒马尔.如阿布,维尔内尔.黑姆,格尔哈尔德.鲍尔和彼得.沃格勒尔是我们定期的同伴。

1970年探险期间,Reinhold,坐立与同伴们讨论可能的线路

照片提供:Reinhold Messner

一些时候,我们似乎觉得此次探险几乎接近失败。最终经过与领队Herrligkoffer数次长时间探讨,决定开展最后一次所有人参与的攀爬尝试。我,Günther和格尔哈尔德.鲍尔重新回到了菲利克斯.库恩和彼得在海拔7,400米建立了突击营地。6月27日,从这里,我们先分开之后又聚合前行,我和Günther最终登顶了南迦帕尔巴特峰。Rupal Face是世界上最高的冰雪混合山壁,首次出现攀爬。攀登的最后阶段,我和Günther均到达了自己的耐力的极限。年轻的热情促使我们把事情又向前推进了一步,这是我现在绝对不会做出的选择。

1970年探险活动期间

照片提供:Reinhold Messner

而且,我们到达顶峰时天色已晚。我弟弟极度疲劳,并开始显现出高山病的初期症状(编者按 - 二人均未使用辅助氧气)。我意识到他或许没有体力继续坚持。面对这样的情况,试图带领他沿Rupal Face山壁返回并非绝对毫无可能,但却是不责任的做法。需要说明的是,我们没有携带路绳。这样,我无法为Günther进行保护。甚至可以确定,他会在下撤的过程中某处遇到问题。傍晚时分,云层堆积,我决定我们应该尽快从西面下撤至the Merkl Gully檐沟。这只是一个暂时计划,我相信第二天早晨,我们就能回到Rupal Face山壁,而且希望届时有其他登山者在向上攀爬的过程中能够为我们提供援手。同时,我们极有可能度过一个危险漫长的夜晚。我们身处8,000米高度,并未携带临时宿营的设备:没有羽绒服,没有氧气,同时也缺乏食物和饮水。这个夜晚是对我们是从生理上和心理上的双重消耗。

第二日清晨,我显然意识到我们的体力无法支撑我们去往任何地方,更不可能直接下撤回到下部。等待至上午十点,我必须接受彼得.斯库勒兹和菲利克斯.库恩正在向顶峰进发,而不会来帮助我们的现实。我们很急切地从南迦帕尔巴特峰Diamir一侧下撤。我近乎疯狂,就在此刻,我在山壁摔倒,感到自己的体能严重衰退。我开始用一种旁观者的态度看待自己向山下滑坠。用尽最后一丝力气,我试图让自己恢复意识。我必须带领自己的弟弟安全下山。

山峰Diamir侧没有Rupal Face那样陡峭。从上端俯瞰,这里存在可行的线路,也是我们此刻摆脱困境的唯一方法,虽然是一个成功几率很小和短暂的机会。我不能忍受拒绝尝试等待死亡。我们至少可以进行最后,不顾一切的下撤尝试。我们挣扎至深夜。我一直在等待Günther,协助他穿过冰塔,并从Mummery Rib区域返回。

1970年,南迦帕尔巴特峰探险活动期间

照片提供:Reinhold Messner

经过三天高度紧张的下撤过程,我们已经回到冰川下端。我走在前面侦查线路,而Günther并没有跟上我。折返时,我发现一场巨大的雪崩覆盖了我经过的线路,我马上意识到Günther一定被埋在雪屑之下,此刻只剩下我一人。但是,我确实不能接受他遇难的现实。他曾和我一起感受过千百条艰难的线路,无法想象我们永远不能再在一起去经历!和他共度的时光总让我有一种我们之间有着坚不可摧联系的感觉。他怎么能留下我独自去面对这些高海拔山谷,这些岩石和破碎的冰面?

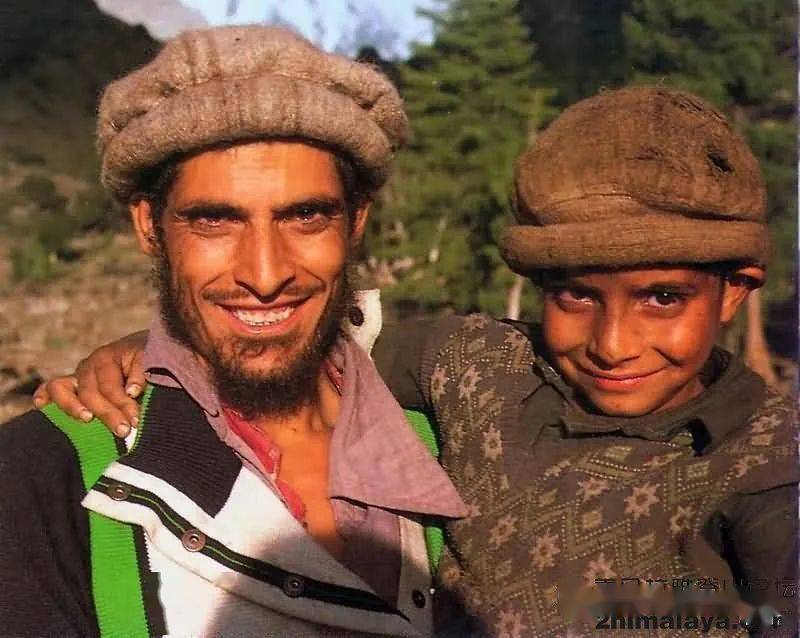

一整日外加一整夜,我一直在寻找他。这个充斥着冰冻碎石的世界,我口干舌燥,手脚全部冻伤,第一次完全接近疯狂。我不知道也不在乎自己身处何处,做些什么。我几乎不能行走,但即使如此依然蹒跚前行,尽管是以异常缓慢的速度。直到遇到数位伐木工人,为我指明通向山谷的道路,我才从死神就在不远处的不安中惊醒。

1978年,当年把瘫倒在Reinhold从山峰Diamir侧冰川底部救离的Hunza族牧民也已经结婚,有了自己的孩子

照片提供:Reinhold Messner

许多年后,这些经历和我弟弟的遇难才从我的记忆中逐渐淡去,接受他的死亡是我人生的一部分。首先,我必须学会接受不幸,继续自己的生活。1970年秋季,我在Innsbruck大学附属医院接受了六根脚趾和几根指尖的截肢。当时,我不相信我会再次回到山峰之中,或是我愿意再次去往那里。我的父母,兄弟和妹妹的忧伤让我意识到登山者竟可以带给深爱他的人们如此巨大的伤害。我妈妈请求我不要再去尝试任何一座八千米山峰。

1970年,南迦帕尔巴特峰探险活动期间,Hunza族背夫

照片提供:Reinhold Messner

直至1970年,我所做的只是攀登,并没有很大的野心,只是从事一些技术救援的工作,同时,在时间允许的范围内挑战极限。我按照自己的意志行事。在研究阿尔卑斯山脉的探险活动历史后,我总结出自己的哲学理论。我弟弟的遇难带给我的震惊让我清醒地认识到登山是何等接近死亡,又极其危险。但在此之前,我却从来没有想过这个问题。如果一名攀登者不理解死亡是严肃攀登可能导致的后果,那么他一定是个傻瓜。这也是我学到的一课,但显然无助于扭转难加帕尔巴特峰上的不幸。

南迦帕尔巴特峰,Reinhold,1978年

随后数年间,Reinhold不断返回南迦帕尔巴特峰,感谢帮助他的牧民,同时寻找Günther的遗体。1978年,他最终来到这里进行一次独立尝试。

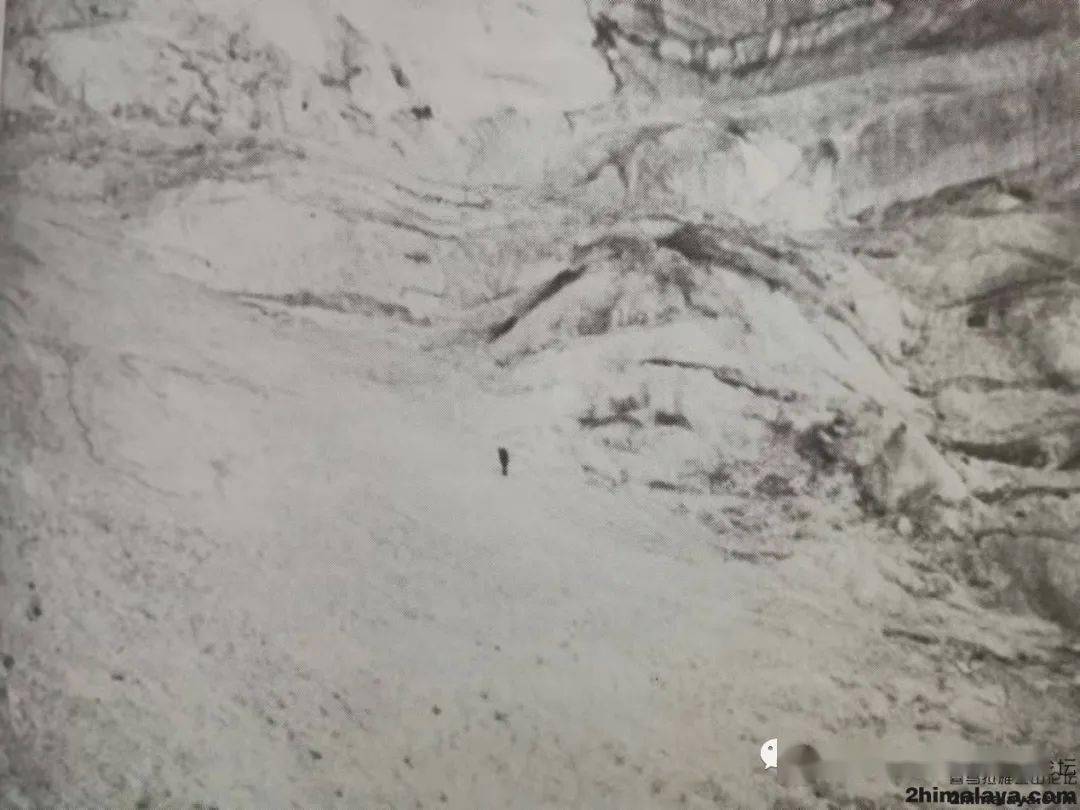

Ursula Grether用望远镜拍摄Messner在下端区域攀登的照片

我(Reinhold Messner)从一个接近杯子尺寸的锅中小口喝汤。我的喉咙极为不适且胀痛,如同有人拿着一把锉刀摩擦这里。即使是把碎牛肉汤倒出罐头都需要付出极大努力。

这是一个错误。我开始呕吐,离开微小的帐篷,来到雪面。我吐出一半液体,在清晨,耗费如此巨大的体能。身体里没有足够的水分(准确地说,每日需要补充六升液体),我会即刻死去。此刻,我身处巴基斯坦北部喜马拉雅山脉南迦帕尔巴特峰西壁。

我的海拔表显示这里的高度仅为6,005米/19,700英尺。

我穿好放在帐篷外,阳光照射烘干的袜子和双层靴子,西侧大片云层的光亮如同蘑菇云一般耀眼。

这里即刻变得寒冷。随着太阳舍弃,这里开始显得温暖 - 甚至是相当炎热 - 我坐在帐篷内融雪。争分夺秒,面对如此冰冷的环境,我把再次结冰之前的水小心翼翼地地倒入支在炉头上的小锅内。我必须持续饮水,补充刚刚失去的水分,从而让自己的血液不会变得粘稠。此刻是周一,1978年8月7日。我独立尝试海拔8,126米/26,660英尺南迦帕尔巴特峰的第二日。

当日清晨,我去通过3,962米/13,000英尺距离。沿山峰西壁行进,没有连接绳索,没有保护装备;穿着冰爪,右手握住冰镐,背负约18.1公斤/40磅的物品。

六个小时里,我通过山峰西壁914米/3,000英尺区域。此时,我疲惫不堪;由于不断敲击冰壁,通过冰裂缝边缘,我的右手前臂痉挛抽搐;我感到不适。但是随着夜幕降临,气温降至-15°C摄氏度,我需要继续饮水;我必须持续补充水分,才能摆脱晕眩恶心的感觉。再次呕吐,如果希望存活,那么我则只能选择折返。

独自攀登。在我之前唯一一位孤身一人尝试八千米级别山峰的登山者就是Maurice Wilson。1934年,他尝试攀登珠穆朗玛峰。一年后,他的尸体在山峰海拔6,401米/21,000英尺被发现(一位毫无经验的飞行员和登攀爬者,他驾驶飞机从英国挣扎到达印度,随后在没有获得许可的情况下去往珠穆朗玛峰北坡进行尝试)。

独自一人,距离我最近的人身处下端2,438米/8,000英尺的大本营,那里有一顶微小的帐篷。在这里等待的是Ursula Grether,27岁的医科学生和Mohammed Tahir少校 - “Derry”,我的大本营联络官。

从左至右,Tahir少校,Reinhold Messer和Ursula Grether

照片提供:visionen.com

没有人能够在可能发生的事故中为我提供帮助。我既没有无限电步话机,也没有照明弹,或是任何作为紧急求助信号的物品 - 而且这显然也根本毫无用处。最近一处能够偶尔与外界联络的地点就是Babusar村镇,徒步四日距离的地点;他们有一部手摇电话,有时的确可以接通。

为了减轻负重,我甚至没有携带手电。补水过程结束,准备入睡,燃料的光亮便是我的光源。我的睡眠质量非常不错;一夜安睡。我的微型帐篷得到一处悬垂冰面的保护,并连接一根冰锥。这应该能够在附近区域的任何雪崩中支撑下来。应该可以…

我仅从欧洲携带了25.4公斤/45磅物资,选在在山谷草甸末端,碎石坡出现的3,962米/13,000英尺高度搭建了大本营。

勘察用时三周。日复一日,只要天气适宜,我便会观察南迦帕尔巴特峰Daimir侧,寻找一条能够快速攀登通过,足够陡峭,但同时不会引发自杀性后果的线路。7月30日-31日,我攀爬了邻近的Ganalo山,这里的高度超过5,944米/19,500英尺 - 这是我最后的训练安排。

8月2日,我从大本营来到山峰西壁底部,随后留在在这里宿营,但是由于天气状况变糟,被迫折返。直至8月6日,我才最终再次返回。我独自一人从大本营启程。没有任何登山协助。孤身一人。

周二,8月8日,我于清晨五时醒来,此刻,海拔表显示比此前一晚高45.7米/150英尺。我尚未从睡梦中清醒 - 气压已经下降。不算积极的迹象。早餐,我饮用了茶和热汤。

在这个冷若冰霜的黎明,远处一些冰瀑突然发出响声。

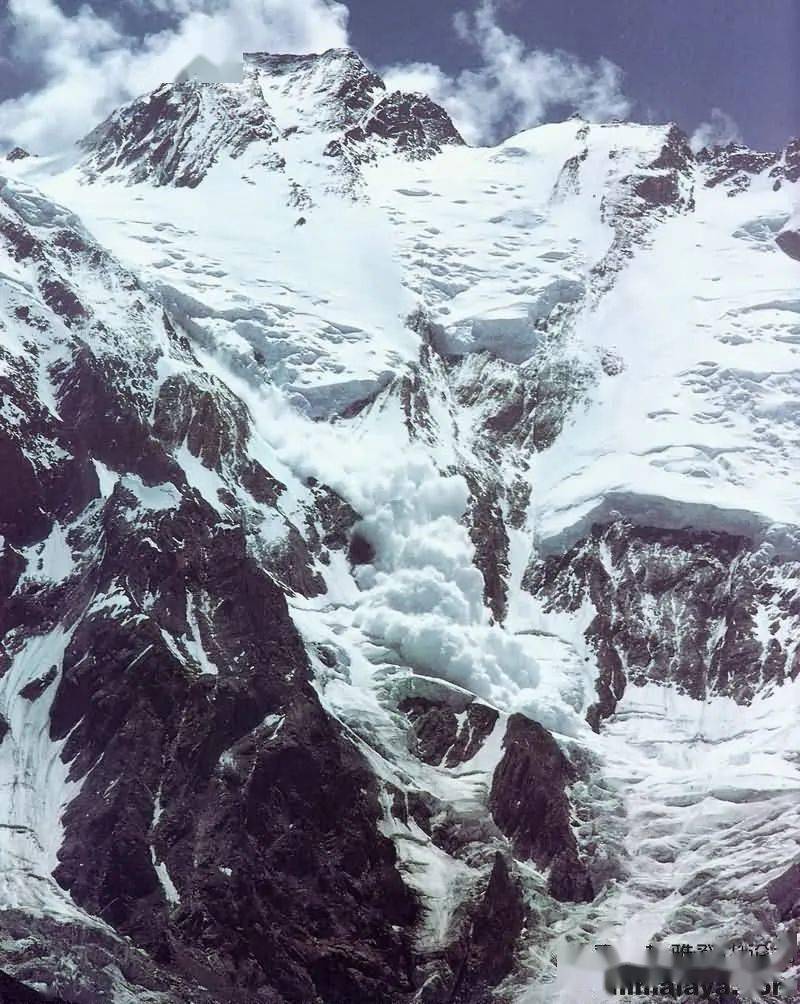

我撕开帐篷冰封的门帘,伸出头部向外观望。我所处区域下端大约一半的冰层已经崩塌,左侧发生的雪崩响彻山谷。下端狂野的雪崩如同海啸般席卷山壁,一路冲向山峰底部,通过我昨日攀登的冰层,还有我24小时前离开的宿营地点。我出神地注视着这样的景象,开始今日的攀爬。

没有感到任何恐惧。热血涌向太阳穴。我告诉自己:这是你的下撤线路,但是此刻不会返回。你需要考虑一些其他返家的道路。

在山壁清冷的阴影下,我拆除帐篷,收拾好全部物品:两根手指宽度的充气防潮垫。一个羽绒睡袋,烹煮食物的厨具,七个啤酒瓶大小的气罐。我有维持八至十日的食物。此外还有冰锥,相机,安置在裂缝岩口,最为轻便的钛质岩石塞(我并未使用)。防晒霜,两幅强力保护雪镜。这一次,我必须避免在珠穆朗玛峰经历的雪盲。

此外还有:厕纸。但是我仅使用了一次 - 事实上就是在今晨,雪崩之后。还有胶带,用于轻微受伤 - 如果是严重受伤,一切会就此结束。最后,10片安眠药和止痛片,但是没有提提升攀登表现的药物。

我清楚自己会遇到如此艰难状况,这些药物的确是很大的诱惑。不过,如果我在这个海拔高度服药,那么,我将没有任何生还机会。

或许今日,我的表现已经像是使用了药物。我感觉没有任何攀登能够让我感到温暖。雪层凹凸起伏,不时出现纯粹的冰层,有时是硬壳覆盖的雪面和粒雪,只有在冰爪踩实雪层时,我才会感到安全。西方的天空卷云,南迦帕尔巴特峰顶端的云层呈现出彩虹般的色泽。寒风吹拂我的面庞,我惧怕这里将会降雪。

上午约9点30分,阳光首次照射在我身上,此刻,我身处山峰高处陡峭的山坡。这里变得温暖,随后渐渐显得炙热。我感到阳光似乎是透过灼烧的玻璃照射下来,即使空气依然冰冷。这一刻,我身处7,010米/23,000英尺高度,来到环绕着梯形山壁的更为和缓的山坡,根据阿尔卑斯山脉的标准,我的面前是一座完全独立的山峰。这座山峰却是从阿尔卑斯山脉海拔最高峰(勃朗峰,4,807米/15,771英尺高度)上端2,438米/8,000英尺开始。

更为和缓的山壁 - 结果却有着更为湿滑,更为厚重的雪层,高度达到我的大腿 。我一步接一步,挣扎前行。五步。停歇一次。我的呼吸急促。五步。停息。心跳达到130次,140次/分钟。

现在,我身上的每一个细胞都感受到自己的孤独。行进过程中无人交谈。我无法与任何人共享数句激烈的咒骂和鼓励的言辞。

最终,在山峰岩石区域发现一处可能的宿营地点时,我已经严重脱水,体能消耗殆尽,瘫倒在雪层之中。我甚至无法搭建帐篷。

究竟是什么原因让我承受这样的痛苦?似乎今年5月,我刚刚和Peter Habeler 一同不借助辅助氧气登顶珠穆朗玛峰的探险并不足够!但是巴基斯坦在同一年为我寄来了南迦帕尔巴特峰的登山许可,在欧洲仅停留六周时间,我便再次出发回到喜马拉雅山脉。

多年间,我一直梦想着能够征服一座八千米级别山峰,独自一人 - 因为登山者把这视作是比不使用辅助氧气登顶世界海拔最高山峰“甚至更不可能的事情”。我的体能条件让我倾向于即刻开始尝试,因为在珠穆朗玛峰停留多周时间,我依然保持着海拔适应训练的状态,此刻的高海拔区域的攀登表现显然比休息一年后更为出色。

躺在雪中,我挣扎着呼吸,强迫把刚刚呼出的气息再次压入自己的肺部。这个过程极为缓慢,而且,我搭起帐篷的动作也更为迟缓。

我的睡眠极其糟糕,直至早晨七时才离开帐篷。天空乌云密布,但是我能够看到顶峰。如果雪层和冰面坚硬,我可以在两个小时内到达那里,最多三个小时。但是此刻我却在无尽的柔软雪层间拖动双脚,这里如同流沙一般难以前行。

上午十时,在艰辛的三个小时后,我意识到按照这样的速度,我永远无法到达顶峰。我也清楚如果继续耗费体能,我再也不可能下撤。我或是即刻折返,又或是采用所剩的唯一选项冒险行动:沿我左手侧陡峭岩石区域的一条垂直线路去往顶峰。自童年起,攀岩便是我擅长的运动。

我小心翼翼地行进,竭尽所能,如同身处(意大利)Dolomites山谷的垂直岩壁。不过相较而言,Dolomites山谷的峭壁显得有趣得多。我为何会在海拔7,925米/26,000英尺区域攀爬,穿着我难以驾驭的的双层靴子,雪镜导致我根本无法看清周围,这是一项我并不了解的事情。

我试图在一只手宽度的平台保持平衡,挣扎通过一处雪层覆盖檐沟。我所有的直觉开始出现警示;我认为已经不复存在的内心保护再次重现。

Messner身处海拔8,126米的南迦帕尔巴特峰顶端

我站在这里。此时是1978年8月9日下午四时。来到南迦帕尔巴特峰的顶峰平台,我看到Willo Welzenbach和Willy Merkl遇难的山坳(1934年),Hermann Buhl在1953年首攀山峰期间穿行的地点(1953年7月3日,独自一人,用时41小时从山峰海拔最高营地出发,直至最终返回)。右侧是耸立在峭壁之间的Ruoal山谷,

我此前曾经站立在这里一次。当时,我的弟弟,Günther与我一起,我们拥抱了彼此。这是我们攀登的第一座八千米级别山峰。下撤过程中,他在一场雪崩中遇难。

现在,我意外地镇定,不像当时那样兴奋。我在冰镐上部绑好相机,用一根岩锥作为固定,这成为了三脚架。

我以一种清楚无误的方式拍摄了自己的照片。随后利用此前没有使用的岩石塞,我在顶峰的岩石上绑好一个金属盒子。这是Gutenberg圣经首夜的羊皮纸仿卷:“天地之初,上帝创造了…”这是一位朋友送给我的礼物。我在纸卷上写上日期和我的名字,放回金属盒子。

我经常想到如果我一直坐在一座八千米级别山峰顶端会如何?这难道不是一位登山者不为人知的愿望?不再回到付出如此巨大努力,试图离开的那个世界?

一个小时后,我开始下撤,没有选择岩石带,而是绕过这里 - 首先沿山峰南脊返回,随后来到西侧山壁的雪层覆盖区域。沿冰冻的流沙部分下撤更为容易。夜幕降临之前,我到达了帐篷所在位置。

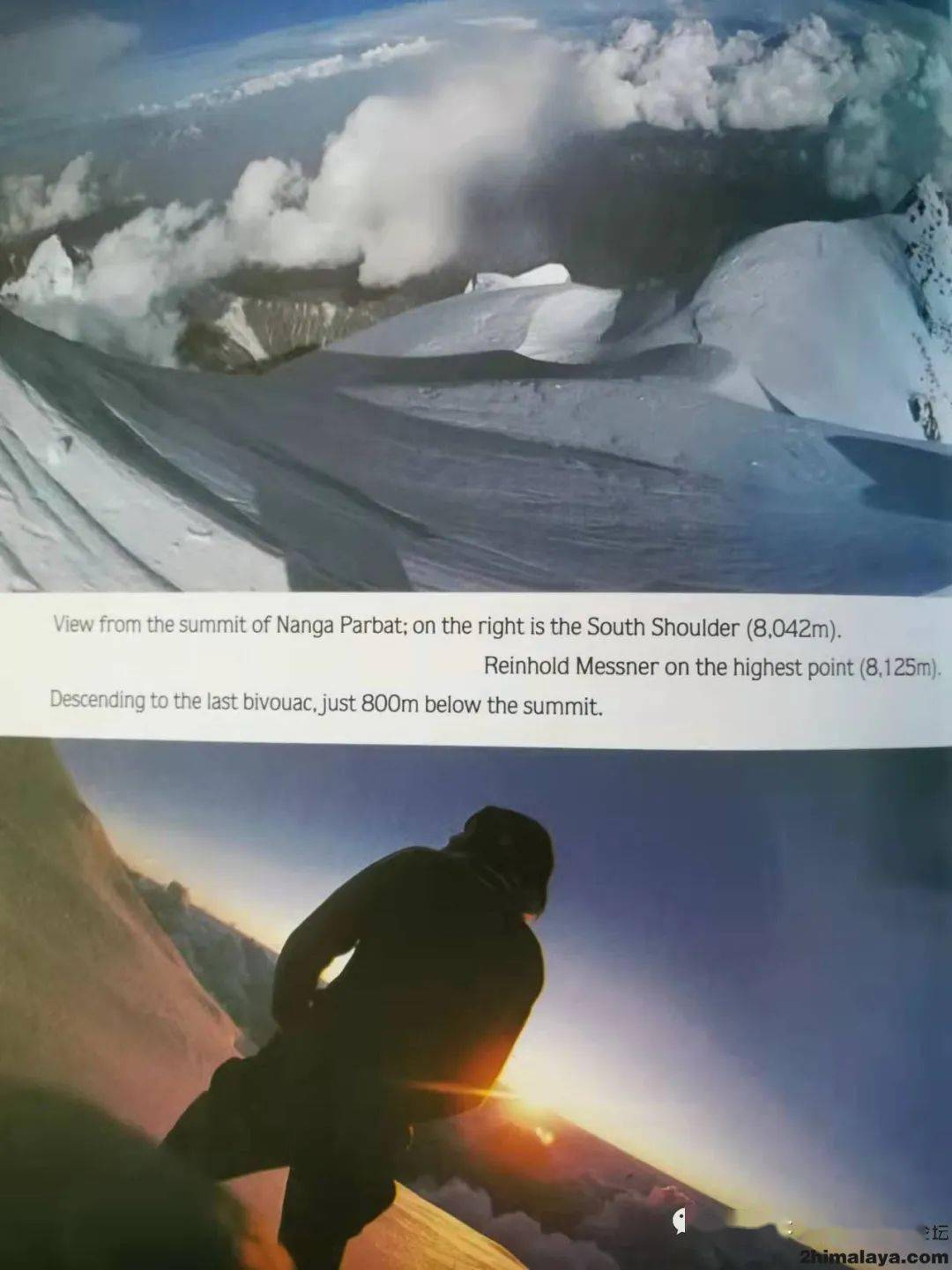

南迦帕尔巴特峰顶峰的景致:右则为山峰8,042米高度的南肩;下撤至最后一处宿营地点,这里距离顶峰仅800米

第二日清晨,天空飘雪,而且出现了浓雾。如果我继续返回,很有可能会像Franz Jäger和Andi Shlick一样迷路,他们是我的两位朋友,二人在我们一同从马纳斯鲁峰山壁下撤期间消失不见。

我在原地等待。我需要分配燃料和食物;恶劣天气可能持续超过一周时间。我坐在帐篷内,脱水,而且非常,非常疲惫。一日两次,满满两锅水洒落。期间,我的睡袋也部分烧毁。8月10日晚间,天气状况看起来相当糟糕。再持续三,四日,我将太过虚弱而无法返回。我告诉Ursula Grether和Tahir少校:“如果我在十日后不返回,你们可以收拾好大本营,随后向位于伊斯兰堡的政府机构报告失踪。无需做些什么。一次搜寻毫无意义。”

第二日凌晨3点30分。天气情况似乎有所好转。我感到头晕目眩,但这显然无法阻止我采取行动。五时,我离开帐篷,决定孤注一掷。我放弃了帐篷。睡袋和大量物资:汤包,炉头,一切。我必须尝试在今日内到达大本营,一气呵成。沿最为陡峭的垂直线路通过3,048米/10,000英尺距离。如果没能取得成功,我将无法在随后到来的夜晚生存下来。

沿对角线横跨,我突然之间滑动,但是依靠我的快速反应让自己脱离险境。脚踝扭伤,或是腓骨骨折意味着必然的死亡。震惊迫使我全神贯注。

左侧一处可能出现落石的垂直岩石山肩, Mummery Spur - 我沿一个方向攀登6,500英尺距离50°-60°的冰面区域。没有出现任何其他事故,没有发生雪崩。下午晚些时候,身处下端更为惊险的山壁区域,我绕过数十处冰裂缝。我感到自己接近死亡,并且再次重生。

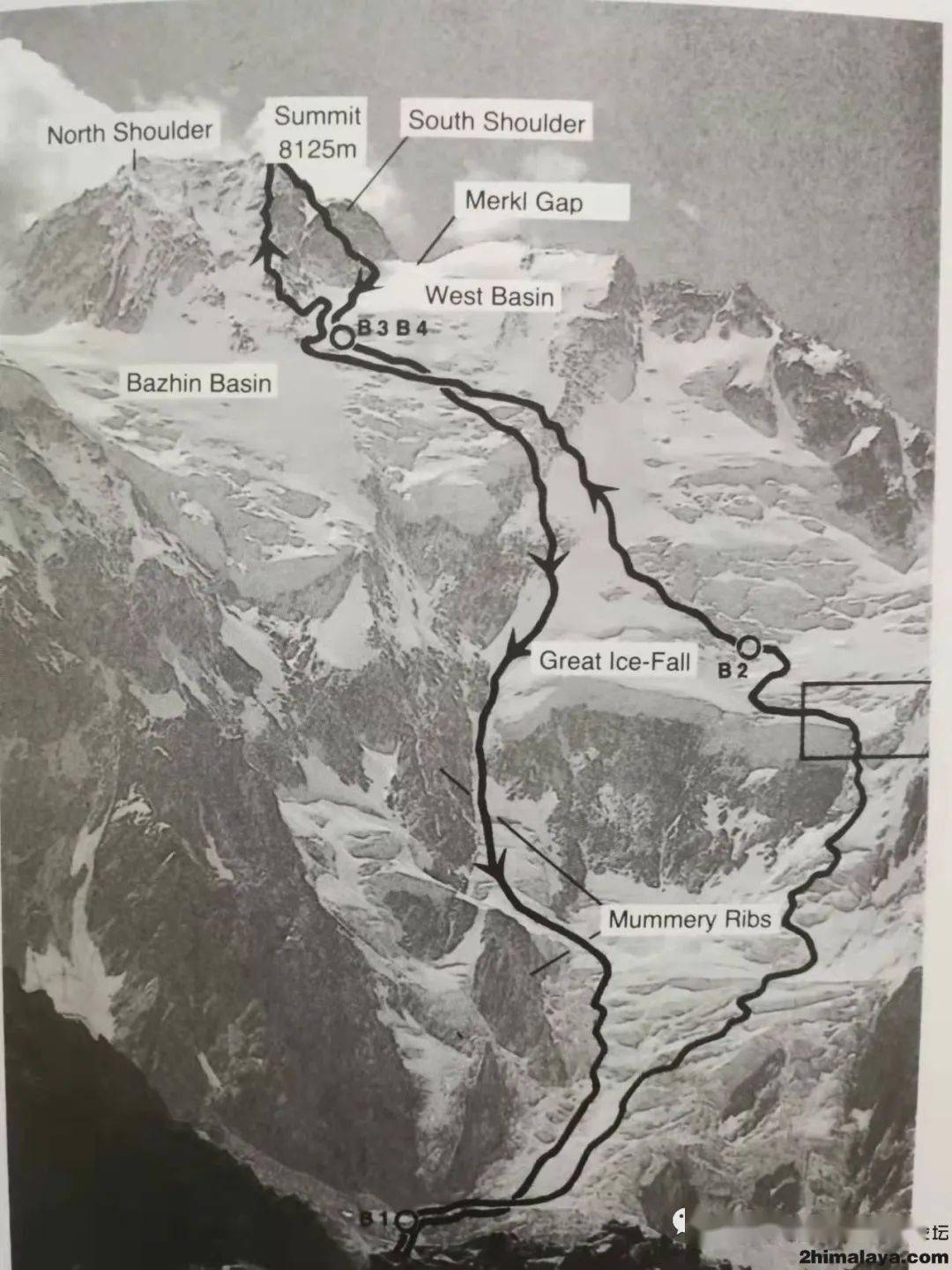

Messner在南迦帕尔巴特峰Diamir山壁的攀登和下撤线路

而留在大本营的人员在之前便已经看到我。Ursula带着我的训练鞋沿宽阔的碎石坡一路狂奔。我们相见。我脱下靴子,随手扔掉,并不希望再次看到这双鞋子。根据这位医科学生的观察,我看起来呈现出“绿色” - 如同僵尸一般。

这也是这里为何没有返回的照片。Ursula认为我如此状况下的一张照片显得“不太时尚”

信息来源:Angela Benavides,Reinhold Messner,《14座八千米级别山峰》,《去往世界之巅:喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉的挑战》