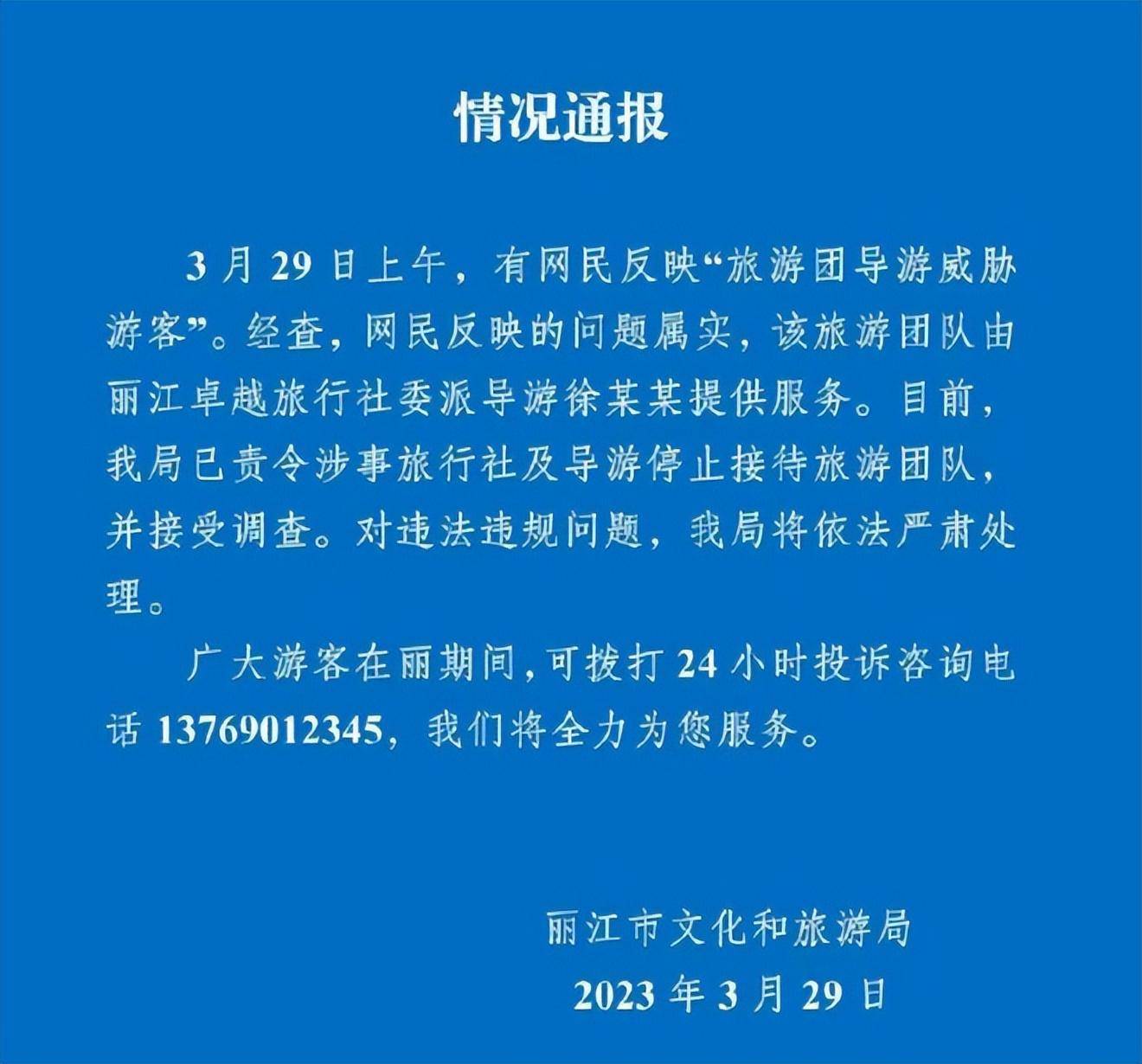

前脚三亚后脚丽江,导游狠起来,直冲天灵盖

去三亚的一个旅行团,一个“怼客导游”前脚被顶格处罚吊销执照,后脚丽江又来一出。一个个威武导游语出惊人,直冲游客天灵盖……那就聊聊导游那点事,有兴趣的朋友来吧。

三亚那次,狂人狂语记忆犹新——白白伺候你们几天,屁股像插火箭一样。

丽江这次——大不了老子导游不干了,卖车卖房卖土地,我都要和你干到底。

还有前不久张家界一次——我让你有本事来,没本事回去!

游客跟导游之间,是一种“间接交易”关系。游客大大方方,导游心花怒放;游客抠抠搜搜,导游咬牙切齿……虽说,不得强买强卖,有明文规定,但是,改变不了间接交易这层关系,改变不了游客提成茶水费的现实,挖苦刁难甚至威胁,不可能从根子上禁绝。

旅游胜地,当然是希望游客越多越好,所以,低价团层出不穷。然而,游客多了,消费不达预期,吸引游客的前期成本就抵消不掉,就容易造成赚了吆喝不赚钱。

问题在于,不管到哪个旅游胜地,所谓购物都不是“冲着人的刚性需要”去的,而是冲着高毛利商品的高回报去的,关于这一点完全不接受反驳。

例如,求个平安啥的,求个好姻缘啥的,到此一游啥的,还有甚者,贵金属旺财啥的,宝玉翡翠添福啥的,数码装备啥啥啥的……这么多年也玩了好多地方,能让我留存些记忆的,就只有爬黄山时买的一根拐杖了……

很多时候,游客就是冲着低价广告去了,就打算去溜达一下,结果,一到地头,好家伙,一颗清纯的心,被作践得乌七八糟。

旅游胜地的商品,对人胃口,自然不愁销路。好比吃饭,不用强迫,实在是没东西吃了,再不情愿也会光顾一下附近的馆子。那些可有可无的消费,被冷落,由市场情绪决定,人为干预只会适得其反。举个例子说说,有一次到了一个竹海景区玩,期间有鹦鹉表演,我一家人就坐进去了。演到一半,主持人对着话筒说,下面是鹦鹉互动时间,您手上拿5元或者10元纸币,鹦鹉就能到你面前,20元纸币50元100元都可以……意思就是,你举着钱,鹦鹉过来叼走。结果怎么着,满满一屋子人,没有一个人出手,场面极度尴尬。

尴尬不是游客造成的,是景区变着法子赚钱引发的。同理,游客不买单,导游尴尬拿不到茶水费,那不是游客造成的,而是“导游和景区联合体”的逐利心态造成的。在商品本身不能有效激发购买欲望的情况下,导游就成了帮助景区创收的最后一块遮羞布。一旦出事,全是导游狂妄。一罚遮百丑,问题是,罚一个两个有用吗,冲人天灵盖的事一点也没见少不是吗?好了,就说这么多,说了也白说,就当闲扯淡算了……

下一篇:你住过贝壳造型的帐篷吗?